生鮮商超行業作為民生消費的核心領域,其發展軌跡深刻映射著社會變遷與技術突破的雙重印記。在"十四五"規劃推動下,行業正經歷從規模擴張向質量提升、從單一渠道向全渠道融合的深刻轉型。

一、生鮮商超行業市場發展現狀分析

當前生鮮商超行業形成四大板塊并存的競爭格局:傳統超市依托品牌知名度與門店網絡占據基礎市場,現代連鎖超市通過標準化與規模化實現市場份額提升,社區生鮮店憑借地理位置優勢與高效供應鏈快速崛起,而生鮮電商則以互聯網技術打破地域限制,形成差異化競爭。頭部企業通過"線上+線下"融合模式重構消費者購物體驗,區域性品牌深耕本地化需求形成特色化經營。

競爭焦點已從單純的價格戰轉向品質、服務與供應鏈能力的綜合比拼,部分企業通過建立自有種植基地與直采體系縮短產銷鏈條,提升產品新鮮度與價格優勢,另一些企業則聚焦細分場景推出"即食鮮食"專區,滿足快節奏生活需求。

傳統生鮮供應鏈因農戶分散、層級冗長導致損耗率高企,當前行業正經歷從"多級批發"向"直采+冷鏈"的轉型,頭部企業通過建立中央廚房與區域配送中心實現標準化分揀與快速調撥,部分電商采用"預售+產地直發"模式利用大數據預測需求減少庫存積壓。冷鏈物流技術的突破成為關鍵變量,新型制冷機組通過物聯網實現全程溫控,搭配區塊鏈溯源系統確保產品全鏈路質量可控,然而區域發展不均衡問題仍存,邊遠地區冷庫密度不足制約行業整體效率提升。

政策層面,"十四五"冷鏈物流發展規劃明確提出基礎設施標準化與綠色轉型目標,推動行業向低碳化演進,商務部等部門通過稅收減免、金融支持等措施助力中小微企業應對疫情沖擊,加速行業整合。消費端健康意識提升促使需求向品質化、多元化升級,消費者不僅關注價格更重視產品溯源、營養搭配及購物場景的便捷性,這種轉變倒逼企業從"商品提供者"轉型為"生活方式服務商"。

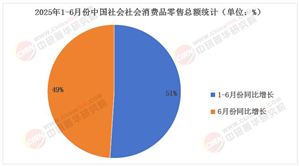

中國生鮮商超行業市場規模持續擴大,線下渠道仍占主導地位但線上滲透率快速提升,這種增長源于消費升級、技術賦能與場景創新三方面動力:中產階層擴大推動高品質生鮮需求,有機蔬菜、進口水果等品類增速顯著;冷鏈物流與即時配送網絡完善擴展銷售半徑,推動預制菜、鮮花等非標品電商化;社區團購、直播帶貨等新模式涌現覆蓋"最后一公里"需求。

根據中研普華產業研究院發布的《2025-2030年生鮮商超產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》顯示:

線上線下融合成為主流模式,盒馬鮮生以實體店為核心結合電商平臺實現"店倉一體",永輝超市通過"永輝生活"APP打通會員體系提供線上下單服務,社區團購依托微信社群與團長網絡以"預售+自提"模式降低履約成本。這種融合不僅提升消費便利性,更通過數據互通優化供應鏈,部分企業利用線上銷售數據指導線下門店選品使動銷率提升。

一線城市因消費能力強、基礎設施完善成為創新模式試驗田,中西部地區依托政策扶持與本地化供應形成新興增長極,跨境生鮮貿易在RCEP框架下加速,智利車厘子、馬來西亞榴蓮通過冷鏈專線進入中國。企業通過建立海外倉與跨境物流體系縮短進口生鮮流通周期,滿足多元化需求。

技術驅動的供應鏈革命正在重塑行業格局,物聯網與大數據通過傳感器與AI算法實現庫存動態管理,部分企業應用后庫存周轉率提升且損耗率降低;自動化與機器人投入無人倉、分揀機器人使用降低人力成本;區塊鏈溯源構建從產地到餐桌的全鏈路可信體系增強消費者信任。

需求升級引領模式創新,品質化與品牌化通過認證、地理標志產品打造差異化,個性化與場景化針對健身人群推出低卡套餐、為銀發族設計易烹飪食材包提升客單價,即時零售依托前置倉網絡實現"分鐘級"配送推動行業進入"即時需求滿足"時代。

可持續發展與生態共建成為行業共識,綠色供應鏈推廣可降解包裝、光伏冷庫,部分企業通過能耗優化每年減少碳排放;循環經濟建立包裝回收體系與第三方合作實現廢棄物資源化;社會責任通過"農超對接"助力鄉村振興,部分企業每年采購貧困地區農產品形成"產業+消費"雙扶貧模式。

總結

中國生鮮商超行業正處于從"規模擴張"到"價值重構"的關鍵轉折期,技術創新、需求升級與政策引導將成為行業增長的三重引擎。盡管面臨同質化競爭、成本波動與信任危機等挑戰,但消費升級深化、數字化基建加速與全球化機遇為行業注入長期動能。

中研普華通過對市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地幫助客戶降低投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業競爭力。想要了解更多最新的專業分析請點擊中研普華產業研究院的《2025-2030年生鮮商超產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號