前言

在全球碳中和目標與汽車產業電動化、智能化、輕量化轉型的雙重驅動下,汽車新材料產業正經歷前所未有的變革。作為連接基礎工業與高端制造的關鍵領域,新材料不僅是汽車輕量化、安全性能提升的核心支撐,更是新能源汽車突破續航瓶頸、降低能耗的關鍵技術載體。

一、行業發展現狀分析

(一)技術迭代加速,材料體系重構

根據中研普華研究院《2025-2030年汽車新材料產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》顯示:當前,汽車新材料技術正經歷從單一材料優化向多材料復合應用的轉型。高強度鋼與鋁合金仍是輕量化的主流方案,但技術路徑已發生質變:第三代高強鋼(如2000MPa級熱成型鋼)通過工藝優化實現成本大幅下降,鋁合金一體化壓鑄技術推動底盤件減重效率提升。與此同時,碳纖維復合材料通過低成本量產工藝突破,逐步向中端車型滲透,其應用場景從車身覆蓋件擴展至電池包殼體等核心部件。

在動力電池領域,材料創新呈現“雙軌并行”特征:一方面,硅基負極、富鋰錳基正極等技術持續提升能量密度;另一方面,固態電池材料成為新熱點,氧化物固態電解質中試線投產,半固態電池已實現裝車應用。此外,智能材料進入商業化階段,4D打印形狀記憶合金、自修復涂層、電致變色玻璃等創新產品開始應用于主動式空力套件和智能溫控系統,推動汽車產品形態向“功能集成化”演進。

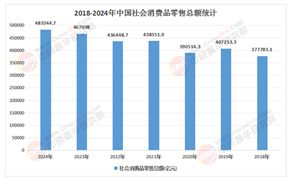

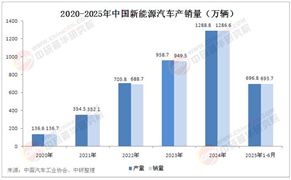

(二)市場需求分化,新能源汽車主導增長

新能源汽車的快速發展正在重塑材料需求結構。與傳統燃油車相比,新能源汽車對材料性能的要求呈現“三高”特征:高能量密度電池材料占比超整車成本的30%,輕量化材料需求增長顯著,熱管理系統材料需滿足更高耐溫性要求。這一趨勢推動鋁合金、碳纖維等材料在新能源車型中的滲透率快速提升,部分企業已實現全鋁車身的規模化應用。

傳統燃油車領域則聚焦于“降本增效”,通過高強鋼替代普通鋼材、優化材料成型工藝等方式降低車身重量。與此同時,智能網聯汽車的普及催生對電磁屏蔽材料、柔性顯示基板等新興材料的需求,推動材料應用場景向“車內生態”延伸。

(數據來源:綜合行業報告、市場研究及公開數據整理)

二、環境分析

(一)政策驅動:雙碳目標引領綠色轉型

國家層面,多項政策文件為新材料產業發展提供明確指引。《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》明確提出“加快關鍵材料研發和應用推廣”,財政補貼與稅收優惠向本土供應鏈傾斜。地方層面,長三角、珠三角等產業集群通過配套措施支持企業技術改造,推動高端鋁材、碳纖維等材料的國產化替代。

環保法規的趨嚴進一步加速行業綠色化進程。例如,即將實施的《汽車材料可再生利用率技術規范》對退役電池材料再生利用率提出量化要求,倒逼企業構建閉環回收體系。生物基材料、可降解塑料等環保材料的研發與應用逐漸成為行業共識。

(二)區域協同:產業集群效應凸顯

中國汽車新材料產業已形成“長三角研發+珠三角制造+成渝測試”的協同布局。長三角地區依托完善的產業配套和較高的新能源汽車滲透率,成為鋁材、碳纖維等材料的產能中心;珠三角地區聚焦智能表面材料、光致變色玻璃等前沿技術,推動創新成果的量產突破;成渝地區則通過建設國家級材料測試平臺,為行業提供技術驗證支持。

(一)供給端:本土企業技術突圍

國內企業在高強度鋼、鋁合金等領域已具備較強競爭力,頭部企業通過垂直整合構建從原材料到終端應用的完整產業鏈。例如,部分企業通過自主研發第三代高強鋼成形技術,推動高強鋼在車身覆蓋件中的規模化應用;另一些企業則聚焦低成本碳纖維量產工藝,打破國際技術壟斷。

在電池材料領域,本土企業通過技術合作與自主創新實現關鍵材料突破。例如,某企業研發的硅基負極材料已實現量產,成本較傳統石墨負極降低;另一企業推出的富鋰錳基正極材料能量密度顯著提升,推動動力電池性能迭代。

(二)需求端:多場景驅動增長

新能源汽車、智能網聯汽車、輕量化技術構成需求增長的三大引擎。新能源汽車領域,電池材料需求隨能量密度提升持續擴大,輕量化材料需求因續航焦慮加劇而快速增長;智能網聯汽車領域,電磁屏蔽材料、柔性顯示基板等需求隨自動駕駛等級提升而增加;傳統燃油車領域,高強鋼、鋁合金等材料需求因排放法規趨嚴而保持穩定。

(一)國際巨頭與本土企業的博弈

國際材料巨頭憑借專利壁壘占據高端市場,但面臨本土化降本壓力。例如,部分國際企業通過與中國企業合資建廠,降低生產成本并提升市場響應速度。本土企業則依托政策支持與成本優勢快速崛起,部分企業通過整合供應鏈資源構建材料生態,另一些企業則以技術輸出搶占國際市場份額。

(二)細分領域競爭分化

輕量化材料領域呈現“鋼鋁博弈”特征:高強鋼憑借性價比優勢主導中低端市場,鋁合金因一體化壓鑄技術成熟加速滲透底盤件領域,碳纖維則通過成本下降逐步打開高端車型市場。電池材料領域呈現“技術路線競爭”:高鎳三元材料與磷酸錳鐵鋰并行發展,固態電池材料成為新進入者的突破口。智能材料領域則以創新為驅動,自修復涂層、電致變色玻璃等差異化產品成為競爭焦點。

五、行業發展趨勢分析

(一)技術融合:材料與工藝深度協同

未來,材料性能與制造工藝的融合將催生“材料-工藝-場景”協同創新模式。例如,碳纖維預浸料與自動化鋪放技術的結合,推動碳纖維在車身結構件中的規模化應用;激光焊接技術與高強鋼的匹配優化,提升車身連接強度并降低重量。此外,數字孿生、人工智能等技術的引入將加速材料研發周期,實現從實驗室到量產的高效轉化。

(二)綠色化:循環經濟成為核心邏輯

生物基材料、可回收復合材料的應用比例將持續提升,電池回收與材料再生成為行業新賽道。例如,退役動力電池經梯次利用后,其核心材料可通過再生工藝提取并重新用于新電池生產,形成閉環產業鏈。再生鋁的碳足跡較原生鋁大幅降低,成為車企實現碳中和目標的重要路徑。

(三)智能化:材料賦能汽車功能升級

智能材料將與自動駕駛、車聯網技術深度融合,重塑汽車產品形態。例如,自修復涂層可降低車身維護成本,電致變色玻璃可根據環境調節透光率以降低空調能耗,智能溫控材料可優化電池熱管理效率。未來,智能材料將成為車企差異化競爭的核心要素。

六、投資策略分析

(一)聚焦技術壁壘:布局前沿材料領域

投資者應重點關注具有軍工資質轉民用背景的特種材料企業,以及與主機廠建立聯合實驗室的創新材料供應商。例如,固態電池電解質、硅基負極材料、生物基塑料等領域的技術突破將帶來超額收益。

(二)關注區域協同:挖掘產業集群紅利

長三角、珠三角等產業集群的配套優勢將持續釋放,投資者可關注區域內具備垂直整合能力的龍頭企業。例如,鋁材壓鑄、碳纖維預浸料等領域的設備投資回報周期已縮短,具有較高投資價值。

(三)防范風險:平衡技術迭代與市場需求

原材料價格波動、技術路線替代是行業面臨的主要風險。投資者需建立動態跟蹤機制,關注稀土永磁材料進口依賴度、復合材料回收體系完善進度等關鍵指標,避免因技術路線誤判導致投資損失。

如需了解更多汽車新材料行業報告的具體情況分析,可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年汽車新材料產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號