廣東省“十五五”規劃研究:在時代浪潮中錨定高質量發展新坐標

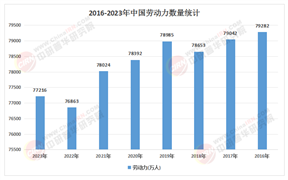

站在2025年的中點回望,廣東經濟總量已連續36年穩坐全國頭把交椅,這片改革開放的前沿陣地,正以“敢為天下先”的銳氣,在“十五五”規劃的藍圖中勾勒新的發展軌跡。作為長期觀察廣東發展的規劃師,我試圖用更具溫度的視角,解讀這份關乎1.27億人未來的規劃密碼。

一、制造業:從“世界工廠”到“智造燈塔”的蛻變

在東莞長安鎮的五金模具產業集群,過去30家小作坊各自為戰,如今通過“共享工廠”模式,共享數控機床、3D打印機等高端設備,成本直降30%。這種轉變恰似從“手工作坊”到“中央廚房”的升級——過去每家都要備齊鍋碗瓢盆,現在只需帶著食材(訂單)來,就能享受標準化、規模化的烹飪服務。

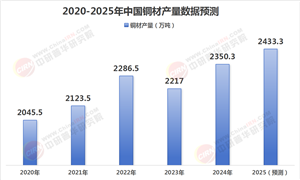

中研普華產業研究院的《廣東省“十五五”規劃研究報告》分析,廣東的制造業轉型更體現在“數字基因”的重塑上。深圳比亞迪總裝車間里,AGV小車與機械臂的配合,就像交響樂團中的指揮與樂手,將生產節拍從90秒壓縮至60秒。佛山美的“燈塔工廠”通過AI視覺檢測,把產品缺陷識別率提升至99.9%,相當于給每件產品都配備了“火眼金睛”的質檢員。這些變革背后,是廣東制造業人均產出從2020年的85萬元躍升至2024年的120萬元的硬核數據。

但挑戰同樣存在:工業軟件國產化率不足15%,高端數控機床國產化率僅30%,關鍵材料90%依賴進口。這就像建造摩天大樓時,鋼筋、水泥等核心材料仍需進口。廣東正通過“揭榜掛帥”制度,集中攻關20項“卡脖子”技術,鵬城實驗室的E級智能算力,已為破解這些難題提供“超級大腦”。

二、海洋經濟:從“藍色糧倉”到“深藍引擎”的跨越

當陸地資源逐漸趨緊,廣東把目光投向占全省面積2.3倍的海洋。在珠海桂山島,全國首個深海養殖工船“澎湖號”已投產,年產值超2億元,相當于在海上建起一座“移動牧場”。更令人振奮的是,廣東正謀劃建設海洋經濟發展示范區,這就像在沿海劃出“經濟特區”,通過政策創新釋放藍色潛能。

在陽江海上風電場,單機容量16MW的風機正將海風轉化為綠電,年發電量可滿足20萬戶家庭需求。這種“捕風為電”的魔法,讓廣東海洋經濟規模突破2萬億元,占GDP比重達14.1%。但海洋經濟不僅是能源開發,更是科技與產業的深度融合。廣東正推動海洋傳感器、深海裝備等關鍵技術突破,就像給海洋裝上“智慧眼睛”和“靈活雙手”。

三、低空經濟:從“地面擁堵”到“空中通勤”的革命

在廣州塔頂,小鵬匯天的飛行汽車“旅航者X2”已完成首次載人試飛,這款能垂直起降的“空中出租車”,續航達35分鐘,時速130公里。這不僅是交通工具的革新,更是城市空間的重構——當低空成為“第二地面”,交通擁堵、城市擴張等難題將迎來新解法。

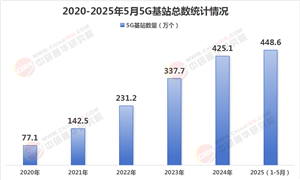

中研普華產業研究院的《廣東省“十五五”規劃研究報告》分析,廣東已聚集1.5萬家低空經濟企業,形成從材料研發到運營服務的完整產業鏈。在深圳,無人機物流配送年飛行近80萬架次,相當于每天有2000架“快遞小哥”在空中穿梭。這種變革背后,是5G-A基站、低空起降場等新型基礎設施的支撐,就像為低空經濟鋪設“數字高速公路”。

但低空經濟不是簡單的“無人機+物流”,而是立體交通、應急救援、文旅觀光等場景的深度融合。廣東正構建“1+N”政策體系,通過空域管理改革、應用場景創新,讓低空經濟從“試飛階段”進入“商用時代”。

四、綠色轉型:從“碳減排”到“碳增值”的升級

在惠州億緯鋰能,動力電池回收利用率達95%,相當于給電池裝上“循環利用”的魔法。這種綠色實踐,正是廣東應對“雙碳”目標的縮影——2024年單位工業增加值能耗較2020年下降22%,綠色產品出口占比達50%。

但綠色轉型不僅是技術革新,更是發展理念的升級。廣東正推動80%規上企業建成數字孿生工廠,通過虛擬映射優化生產流程,就像給工廠裝上“智慧大腦”,實現能耗、排放的精準管控。這種轉變,讓廣東在“減碳”的同時,更在“增綠”——通過碳足跡認證平臺,企業可清晰追蹤產品全生命周期的碳排放,為綠色貿易提供“通行證”。

五、民生保障:從“基本均衡”到“優質共享”的躍升

在梅州山區,通過“一簽多行”政策,村民可便捷往來港澳就醫、旅游;在橫琴粵澳深度合作區,澳門居民已超6600戶,“澳門新街坊”項目讓雙城生活成為現實。這些變化,折射出廣東對“共同富裕”的深刻理解——不僅要“富口袋”,更要“富服務”。

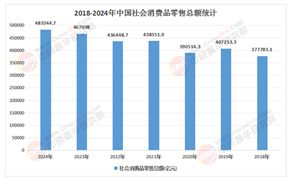

廣東正探索建立全省公共服務基礎設施“一張圖”,通過數字化手段優化教育、醫療、養老等資源配置。這就像給公共服務裝上“導航系統”,讓優質資源精準流向最需要的地方。同時,通過“雙循環”格局構建,廣東跨境電商進出口額突破1萬億元,占全國40%,讓“廣東制造”更便捷地走向世界。

從“三來一補”的加工廠,到全球最具競爭力的先進制造業基地;從“靠海吃海”的傳統漁業,到“向海圖強”的深海經濟;從“地面擁堵”的交通困境,到“低空通勤”的未來圖景——廣東的每一次轉型,都是對“敢為人先”精神的生動詮釋。

“十五五”規劃不是冰冷的數字目標,而是1.27億人對美好生活的向往。當我們在珠江口眺望,看到的不僅是繁忙的港口、林立的工廠,更是一個省份對高質量發展的執著追求。這種追求,終將匯聚成中國式現代化的澎湃動力,讓廣東在新時代的浪潮中,繼續書寫屬于這片熱土的傳奇。

......

更多“十五五”規劃數據和分析,可以點擊查看中研普華產業研究院的《廣東省“十五五”規劃研究報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號