在碳中和目標與新型城鎮化戰略的雙重背景下,中國城市綠化行業正經歷著從傳統景觀工程向生態服務系統的歷史性轉型。這一轉型不僅體現在綠化覆蓋率的數字攀升,更深刻反映在行業價值邏輯的重構——城市綠地不再僅僅是視覺美化的載體,而是成為調節城市微氣候、增強碳匯能力、維系生物多樣性的復合生態系統。

一、城市綠化行業市場發展現狀分析

(一)政策導向:從"綠化率"到"生態價值"的范式轉換

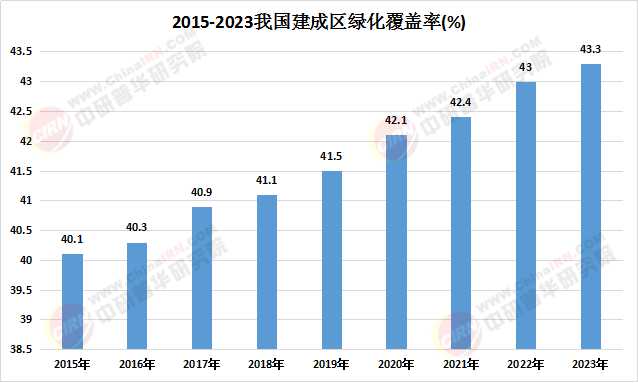

國家"十四五"規劃明確提出提升城市建成區綠化覆蓋率的明確目標,較前期基準線實現穩步增長。這一政策導向的轉變,標志著行業評價標準從單純的面積覆蓋轉向生態服務功能的量化評估。多地試點"碳匯計量"模式,探索生態價值變現路徑;通過數字化示范項目,構建綠地生態效益的動態監測體系。政策工具的創新,倒逼企業從"種樹思維"轉向"生態服務思維"。

(二)技術賦能:智能革命重塑產業邊界

物聯網、人工智能與生物技術的融合,正在重構城市綠化的技術范式。部分城市運用數字孿生技術,通過虛擬模型模擬不同季節的景觀效果,顯著提升游客體驗;引入智能水位調節系統,有效降低洪澇災害發生頻率。更值得關注的是基因編輯技術在耐旱植物培育中的應用,大幅提升干旱地區垂直綠化的植被存活率。這些技術突破,使行業從勞動密集型轉向技術密集型。

(三)社會參與:共建共治的新生態

社區花園運動在多地的興起,標志著綠化建設從政府主導轉向社會共治。通過居民參與式養護,顯著降低綠化維護成本;將自然療愈與景觀設計結合,有效緩解城市居民的焦慮情緒。這種模式創新,不僅降低了財政壓力,更培育了生態文明的群眾基礎。

(一)總量擴張與質量躍升的雙重敘事

中國城市綠化行業市場規模實現跨越式增長,年復合增長率保持在高位區間。這一增速背后,是行業從規模擴張向質量提升的結構性轉變。部分城市的生態建設項目帶動周邊地產價值提升;通過"生態+商業"模式實現景觀溢價,這些案例印證了生態價值向經濟價值的轉化路徑。

數據來源:中研普華、國家統計局

數據來源:中研普華、國家統計局

根據中研普華產業研究院發布的《2025-2030年中國城市綠化行業市場深度調研與發展趨勢報告》顯示:

(二)區域市場的梯度協同

行業空間分布呈現區域協同發展的格局:長三角、珠三角及京津冀城市群作為核心增長極,智能化綠化設施滲透率顯著提升;中西部省份年投資增速保持高位,重點推進生態廊道、城市公園等增量項目。跨區域生態修復項目的增多,標志著行業正在突破行政邊界,形成區域協同的生態網絡。

(三)細分賽道的爆發式增長

智能化領域:物聯網傳感器和數字孿生技術應用率持續提升,帶動相關設備市場規模顯著擴張。生態化領域:海綿城市建設規模快速增長,透水鋪裝、雨水花園等低影響開發設施應用面積大幅增加。文化融合領域:"綠化+文旅"項目投資回報率穩步提升,夜間經濟催生的景觀照明市場規模持續擴大。

(一)智能化:從工具應用到系統重構

未來五年,AI決策系統將深度介入綠化管理全流程。基于大數據的城市綠地規劃平臺,可動態模擬不同方案的碳匯潛力與生態價值;區塊鏈技術有望應用于碳積分交易,構建市場化生態補償機制。實踐顯示,數字孿生技術使養護成本顯著下降,這種技術革命將重塑行業成本結構。

(二)生態化:從單一綠化到系統修復

生物多樣性保護將成為核心指標,耐旱植物應用比例持續提升,本土植物占比保持高位。更值得關注的是碳匯經濟的崛起,按當前碳價計算,城市綠地年碳匯收益可觀,行業碳匯總收入有望實現突破。這種經濟激勵將推動綠化從"成本中心"轉向"利潤中心"。

(三)文化融合:從景觀營造到身份建構

城市綠化正在成為文化表達的新載體。部分城市通過特色園林設計,年接待游客量突破千萬人次;將地方文化元素融入綠地景觀,使文化認同感顯著提升。這種文化賦能,不僅提升了城市品牌價值,更構建了居民的集體記憶。

中研普華通過對市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地幫助客戶降低投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業競爭力。想要了解更多最新的專業分析請點擊中研普華產業研究院的《2025-2030年中國城市綠化行業市場深度調研與發展趨勢報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號