在全球氣候變化加劇的背景下,碳監測作為實現“雙碳”目標的核心技術支撐,已成為各國綠色低碳轉型的戰略重點。自《巴黎協定》簽署以來,國際社會對碳排放數據的精確性、實時性需求顯著提升。中國作為全球最大的碳排放國,自2021年啟動全國碳交易市場后,碳監測行業進入高速發展期。據估算,中國碳監測市場潛在規模可達數十億元,涵蓋企業監測點、政府監測網絡及數據服務等多個領域。

碳監測是指通過綜合觀測、數值模擬、統計分析等手段,獲取溫室氣體排放強度、環境中濃度、生態系統碳匯以及對生態系統影響等碳源匯狀況及其變化趨勢信息,以服務于應對氣候變化研究和管理工作的過程。從源匯角度看,碳監測獲取的基礎信息包括溫室氣體排放強度、環境中溫室氣體濃度和碳匯狀況等三個方面的數據。

1. 市場規模與增長動力

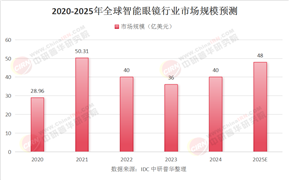

全球碳監測市場規模預計從2024年的60億美元增長至2030年的150億美元,年復合增長率超15%。中國市場的增速更為顯著,2023年碳監測市場規模已突破百億元,政策紅利和技術迭代是核心驅動力。例如,生態環境部推動的“碳監測評估試點”覆蓋電力、鋼鐵等高排放行業,直接拉動監測設備與服務需求。此外,碳交易市場的擴容(如建材、有色行業納入全國碳市場)進一步刺激企業碳數據管理需求。

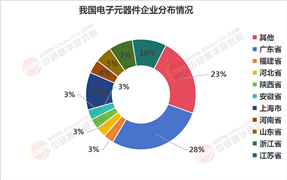

2. 地域分布與競爭格局

全球市場呈現“歐美主導、亞洲崛起”的格局。歐美憑借成熟的碳交易體系和監測技術占據60%以上份額,而中國通過政策扶持和技術自主創新加速追趕。國內市場競爭呈現兩極分化:一類是以先河環保、聚光科技為代表的傳統環境監測企業,依托成熟的設備制造能力和政府合作渠道占據主導地位;另一類是中科星睿、智多星等新興企業,聚焦AI算法、衛星遙感等前沿技術,提供差異化解決方案。

3. 政策與技術創新雙輪驅動

政策端,中國通過“雙碳”目標、碳配額收緊等舉措強化監管剛性。技術端,多技術融合成為趨勢:光學傳感器提升監測精度,區塊鏈技術保障數據不可篡改,AI模型實現碳排放預測與優化。典型案例包括某環保企業開發的“碳眼”系統,可實時追蹤工業園區碳排放并生成減排建議。

4. 產業鏈協同與新興應用

碳監測產業鏈上游以傳感器、芯片等硬件為主,國產化率不足50%,高端產品仍依賴進口;中游涵蓋監測設備制造商和數據服務商;下游延伸至碳交易、碳金融等領域。新興應用中,森林碳匯監測、城市級碳足跡評估成為熱點。例如,深圳利用衛星遙感技術測算城市綠地碳儲量,為碳普惠交易提供依據。

據中研產業研究院《2025-2030年碳監測行業市場形勢分析及投資風險研究報告》分析:

當前,碳監測行業正處于從政策驅動向市場驅動轉型的關鍵期。一方面,碳中和目標的緊迫性催生龐大需求,技術創新為行業注入活力;另一方面,標準缺失、數據孤島、成本高昂等問題制約商業化進程。例如,部分企業因監測設備投入過大(單臺成本超百萬元)而選擇數據造假,導致監管風險上升。此外,國際碳關稅(如歐盟CBAM)的實施,迫使出口型企業加強碳數據透明度,間接推動監測需求精細化。這一階段,行業需在規模化應用與技術可靠性之間尋找平衡,同時應對全球化競爭帶來的合規挑戰。

1. 技術迭代風險

碳監測技術路線尚未統一,光散射法、光吸收法等主流方法各有優劣。若企業押注的技術被新一代方案(如量子傳感)替代,可能導致前期研發投入沉沒。例如,某企業因堅持傳統電化學傳感器路線,在激光雷達技術普及后市場份額驟降。

2. 政策不確定性風險

碳監測標準體系仍不完善,部分指標(如碳排放因子)的調整可能引發監測數據波動。2024年某省突然修訂鋼鐵行業碳排放核算指南,導致當地監測服務商被迫調整算法,成本增加20%。

3. 市場競爭與價格戰風險

低端監測設備領域已出現產能過剩跡象,價格戰壓縮利潤空間。2023年煙氣在線監測儀均價下降15%,部分中小企業陷入虧損。而高端市場則面臨國際巨頭(如賽默飛、西門子)的技術壁壘。

4. 數據合規與法律風險

碳排放數據涉及環保處罰、碳交易履約等核心利益,監測誤差可能引發法律糾紛。2025年某電廠因監測設備故障導致碳配額核算錯誤,被監管部門罰款500萬元,連帶監測服務商承擔30%賠償責任。

5. 國際供應鏈與貿易壁壘風險

高端傳感器芯片、光譜儀等核心部件依賴進口,地緣政治沖突可能導致供應中斷。此外,歐盟碳邊境調節機制(CBAM)要求出口企業提供經認證的碳排放數據,若國內監測標準未獲國際認可,將增加企業出口成本。

碳監測行業作為碳中和戰略的基礎設施,正處于爆發式增長的前夜。政策端的持續加碼(如全國碳市場擴容、碳監測標準體系完善)與技術端的創新突破(如衛星遙感、AI算法)將共同推動行業邁向千億級市場規模。然而,現階段行業仍面臨多重挑戰:技術路線分歧導致資源分散,中小企業技術升級壓力巨大;數據質量參差不齊影響碳市場公信力;國際競爭加劇迫使企業加速核心技術國產化。

未來,行業將呈現三大趨勢:一是監測場景從工業端向城市、生態端擴展,形成“點-線-面”立體監測網絡;二是數據服務價值凸顯,碳核算、碳金融衍生服務占比提升至40%以上;三是全球化合作深化,中國有望通過“一帶一路”輸出碳監測解決方案。對投資者而言,需重點關注技術領先、全產業鏈布局的企業,同時警惕政策變動與技術替代風險。總體來看,碳監測不僅是環保產業的新藍海,更是全球氣候治理不可或缺的“數據基石”,其發展進程將深刻影響人類應對氣候變化的路徑與效率。

想要了解更多碳監測行業詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2025-2030年碳監測行業市場形勢分析及投資風險研究報告》。報告在總結中國碳監測行業發展歷程的基礎上,結合新時期的各方面因素,對中國碳監測行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實,圖表豐富,既有深入的分析,又有直觀的比較,為碳監測企業在激烈的市場競爭中洞察先機,能準確及時的針對自身環境調整經營策略。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號