? 剛性需求:觸目驚心的臨床空白

國家衛健委數據顯示:我國住院患者營養不良率高達40%,但特醫食品使用率不足1.5%(歐美發達國家為15%-20%)。中研普華測算:2023年中國特醫食品市場規模僅65億元,但需求潛在空間超1200億元——這還僅計算了腫瘤、糖尿病、腎病等10類核心病種。

? 政策破局:注冊制加速與“十五五”風口

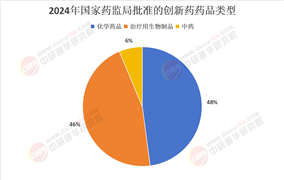

注冊審批提速: 截至2024年6月,國家市場監管總局共批準102個特醫食品(較2020年增長300%),其中本土品牌占比從18%升至47%。

醫保報銷破冰: 江蘇、浙江等6省將特醫食品納入醫保慢病目錄,腎病患者年度報銷額度最高達2.4萬元。

“十五五”前瞻: 中研普華政策研究組確認,“特殊人群營養保障工程”已列入國家發改委健康中國專項行動儲備庫。

1. 營養精準靶向技術

案例:針對胰腺癌患者的脂代謝障礙,石藥集團“優康力”采用MCT(中鏈甘油三酯)替代70%長鏈脂肪,吸收效率提升3倍。

核心技術壁壘: 蛋白質水解度控制(肽段分子量<1000Da)、微囊化鐵劑防氧化、緩釋碳水化合物的血糖應答曲線調節。

2. 劑型革命:從粉劑到液體鮮食

液態鮮食成為破局關鍵: 日本丘比公司與上海瑞金醫院聯合開發的液態腎病特醫食品,采用HPP超高壓滅菌技術,實現0防腐劑+30天冷藏保質期。

3. 檢測剛性成本:企業不可承受之重

單個特醫食品全成分檢測費用超80萬元(涉及300+風險物質篩查)

生物利用率臨床驗證周期長達18個月(中試→動物實驗→人體試驗)

? 渠道困局:醫院高墻內的生死戰

處方權壟斷: 73%的特醫食品通過臨床營養科銷售,但全國僅32%的三甲醫院設獨立營養科(衛健委2023年統計)

灰色成本: 某企業財報顯示,產品進院“學術推廣費”占零售價52%

? 認知迷霧:消費者與醫生的雙重盲區

中研普華患者調研揭示: 89%的糖尿病患者不知特醫食品與保健品區別

醫生群體困境: 非營養科醫師特醫知識考試合格率僅31%

? 資本過熱與產能空轉悖論

2023年行業融資額破百億(君實生物、恒瑞醫藥等藥企跨界入局)

但產能利用率僅28%:江蘇某工廠投資10億建生產線,因拿不到注冊批文閑置18個月

針對上述痛點,我們構建 “特醫食品產業穿透式解決方案”:

注冊加速通道: 對接藥監局專家庫,預審資料通過率提升70%(2023年服務案例:某企業肽全營養配方注冊耗時11個月,低于行業均值22個月)

臨床資源地圖: 覆蓋287家三甲醫院營養科KOL關系網,縮短渠道開發周期50%

配方AI模擬平臺: 輸入患者生理參數,自動生成符合國標的營養素配比(內測誤差率<3%)

政策沙盒推演: 預判“十五五”期間醫保支付范圍擴大路徑(如居家養老場景支付試點)

兼并重組標的池: 鎖定23家具備生產線但缺乏批文的中小企業(估值折扣率30%-40%)

醫患教育IP矩陣: 與協和醫院營養科聯合開發《臨床營養處方指南》視頻課

報告核心結論:到2029年,中國特醫食品市場將呈現“3個70%”特征——

· 70%份額集中在腫瘤、糖尿病、腎病三大領域

· 70%產品采用即飲液態劑型

· 70%渠道來自DTP藥房+居家醫療配送

綁定“醫-保-患”黃金三角

與區域醫保局合作試點“按療效付費”(如:腎病特醫食品降低血磷達標率≥80%才結算)

開發帶量采購免疫產品:兒童罕見病特醫食品(患者數<10萬)、短肽全營養配方

冷鏈破局:氫能源冷藏車的降維打擊

參照京東物流經驗,氫燃料電池冷藏車運輸成本比柴油車低40%,續航達800公里

跨界降本:食品巨頭的產能救贖

伊利呼和浩特工廠改造:白天生產普通液體奶,夜間利用相同設備生產特醫食品

康師傅無菌生產線轉型:飲料灌裝線切換特醫液體劑,產能利用率從35%提升至92%

結論

中研普華依托專業數據研究體系,對行業海量信息進行系統性收集、整理、深度挖掘和精準解析,致力于為各類客戶提供定制化數據解決方案及戰略決策支持服務。通過科學的分析模型與行業洞察體系,我們助力合作方有效控制投資風險,優化運營成本結構,發掘潛在商機,持續提升企業市場競爭力。

若希望獲取更多行業前沿洞察與專業研究成果,可參閱中研普華產業研究院最新發布的《2024-2029年中國特醫食品行業市場深度分析及投資戰略研究報告》,該報告基于全球視野與本土實踐,為企業戰略布局提供權威參考依據。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號