在全球科技革命與產業變革加速融合的背景下,中國專業行業正經歷結構性重塑。人工智能、量子計算、生物科技等新興技術突破與制造業智能化轉型形成雙重驅動,推動行業向高附加值領域延伸。本報告基于智聯招聘、中研網、世界經濟論壇等權威機構數據,結合PEST模型與五力競爭框架,系統分析2025年中國專業行業的核心趨勢、競爭格局及應對策略,為從業者、投資者及政策制定者提供決策參考。

一、專業行業概述

1.1 行業定義與范疇

專業行業涵蓋技術密集型、知識密集型領域,包括人工智能、半導體、生物醫藥、新能源、智能制造等戰略性新興產業。其核心特征為:技術迭代周期短、研發投入強度高、人才結構專業化。例如,半導體行業研發支出占營收比重普遍超過15%,AI算法工程師需持續跟進Transformer、多模態大模型等前沿技術。

1.2 產業鏈結構

以人工智能行業為例,產業鏈呈現“基礎層—技術層—應用層”三級架構:

基礎層:芯片(GPU/ASIC)、傳感器、云計算平臺(如華為昇騰云);

技術層:機器學習框架(TensorFlow/PyTorch)、計算機視覺、自然語言處理;

應用層:智慧醫療(AI輔助診斷)、智能制造(工業視覺檢測)、智慧城市(交通流量預測)。

產業鏈協同效應顯著,如寒武紀芯片與科大訊飛語音技術的結合,推動智能語音交互設備滲透率突破40%。

根據中研普華產業研究院發布《2025-2030年中國專業市場行業市場前景預測及投融資戰略咨詢報告》顯示分析

二、行業發展現狀及競爭格局分析

2.1 市場規模與增長動力

2025年,中國專業行業市場規模預計達12.8萬億元,同比增長18.3%。驅動因素包括:

政策紅利:國家“十四五”規劃明確將人工智能、量子信息列為前沿領域,地方補貼力度加大(如深圳對半導體企業給予研發費用30%的稅收抵扣);

技術突破:量子計算機“九章三號”實現1000萬倍算力提升,推動材料科學、藥物研發進入“量子模擬時代”;

資本涌入:2025年Q1,專業行業融資額達2870億元,其中AI醫療賽道占比23%,生物制藥CRO(合同研發組織)模式普及率超60%。

2.2 競爭格局與頭部企業

行業呈現“雙極競爭”特征:

技術主導型:以華為、百度、商湯科技為代表,掌握核心專利(如華為5G標準必要專利占比21%),通過“技術授權+云服務”構建生態壁壘;

應用驅動型:以平安科技、微醫集團為代表,聚焦垂直場景(如平安智慧醫療覆蓋全國90%三甲醫院),通過數據積累形成差異化優勢。

區域競爭方面,長三角(上海張江科學城)、珠三角(深圳光明科學城)、京津冀(北京懷柔科學城)形成三大創新集群,貢獻全國65%的AI企業營收。

2.3 行業痛點與瓶頸

技術轉化率低:高校專利轉化率不足15%,產學研脫節問題突出(如量子計算領域,中科院理論成果與產業需求匹配度僅32%);

人才結構性短缺:AI領域人才缺口達500萬,高端芯片設計工程師年薪中位數突破80萬元,而傳統工科專業(如土木工程)就業率同比下降至68%;

數據安全風險:醫療AI數據泄露事件同比激增210%,《個人信息保護法》實施后,企業合規成本增加35%。

三、行業發展趨勢與挑戰

3.1 技術融合趨勢

AI+行業深化:AI在工業領域滲透率將達65%,推動“黑燈工廠”普及(如三一重工北京工廠人均產值提升300%);

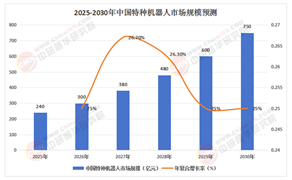

量子計算商業化:2025年量子計算服務市場規模突破50億元,金融風控、物流優化成為首批應用場景;

生物技術突破:CRISPR-Cas9基因編輯技術成本下降80%,個性化醫療市場年復合增長率達42%。

3.2 市場需求變化

企業需求升級:63%的雇主將“分析思維”“技術素養”列為招聘核心指標,傳統技能(如Excel操作)需求下降27%;

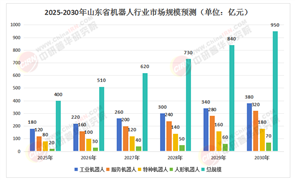

消費者偏好轉移:智能硬件消費呈現“場景化”特征,如家庭機器人需求從清潔向教育、陪伴功能延伸,市場規模突破200億元;

綠色轉型壓力:新能源行業占比提升至18%,碳排放權交易市場覆蓋企業數量達1.2萬家,倒逼傳統行業(如鋼鐵)技術改造。

3.3 政策與倫理挑戰

監管趨嚴:AI生成內容(AIGC)需強制標注來源,算法推薦系統需通過“可解釋性”認證;

國際競爭加劇:美國《芯片與科學法案》限制對華技術出口,國產光刻機(如上海微電子28nm設備)量產進度成關鍵變量;

倫理爭議:腦機接口技術面臨“人類增強”倫理辯論,深圳率先出臺《神經科技倫理指南》,限制非醫療用途研發。

四、結論與建議

4.1 核心結論

技術驅動增長:AI、量子計算、生物技術將成為行業增長的核心引擎,2025-2030年貢獻超60%的市場增量;

人才競爭白熱化:復合型人才(如“AI+醫學”“芯片+材料”)薪資溢價達50%,企業需通過“內部培訓+外部并購”構建人才梯隊;

合規成本上升:數據安全、算法倫理等監管要求將推高企業運營成本,中小企業需通過“合規云服務”降低門檻。

4.2 應對策略分析

企業層面:

加大研發投入,聚焦“卡脖子”技術(如EDA工具、光刻膠);

構建“技術中臺”,通過API開放能力(如百度飛槳平臺)降低應用門檻;

實施“靈活用工”策略,與職業院校共建“訂單班”(如深圳職業技術學院與大疆創新合作項目)。

政府層面:

優化科研評價體系,將專利轉化率納入高校考核指標;

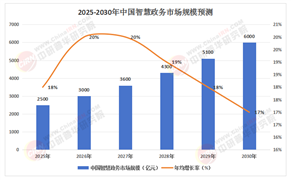

設立區域性“數據交易所”,破解數據孤島問題(如上海數據交易所已上線2000個數據產品);

推動“新工科”建設,將人工智能、量子信息納入中學選修課程。

個人層面:

培養“T型能力結構”(1項核心技能+3項跨界能力),如機械工程師學習Python自動化腳本;

關注“35歲+”職業發展路徑,通過“技術認證+管理培訓”實現轉型(如PMP項目管理認證持證人薪資提升25%);

布局“綠色技能”,如碳管理師、可再生能源工程師等新興職業。

2025年中國專業行業將進入“技術-市場-政策”三重變革疊加期,企業需以“技術深耕”構筑壁壘,以“生態協同”拓展邊界,以“合規運營”規避風險;個人需以“終身學習”應對技能迭代,以“跨界思維”捕捉跨界機會。唯有如此,方能在全球產業競爭中占據制高點,實現可持續發展。

如需獲取完整版報告及定制化戰略規劃方案,請查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國專業市場行業市場前景預測及投融資戰略咨詢報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號