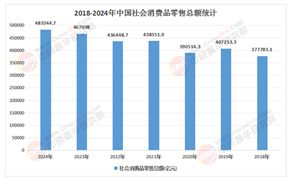

據國家統計局,2025年1—6月份,社會消費品零售總額245458億元,同比增長5.0%。其中,除汽車以外的消費品零售額221990億元,增長5.5%。

社會消費品零售總額是指企業(單位、個體戶)通過交易直接售給個人、社會集團非生產、非經營用的實物商品金額,以及提供餐飲服務所取得的收入金額。該指標所涉及的商品包括售給個人用于生活消費的商品,也包括售給社會集團用于非生產、非經營的商品。其中,個人包括城鄉居民和入境人員,社會集團包括機關、社會團體、部隊等。

消費品市場是指消費者為滿足個人或家庭生活需求而購買商品和服務的市場。它包括了從基本生活必需品到高端奢侈品的廣泛品類,涉及食品、飲料、服裝、家居用品、電子產品、化妝品、醫療保健等多個細分領域。消費品市場的規模和結構反映了居民的消費能力和消費偏好,是衡量經濟發展水平和居民生活質量的重要指標。

隨著居民收入水平的進一步提高,消費升級將成為市場發展的主要驅動力。高品質、個性化、綠色環保的產品和服務將占據更大市場份額。電商平臺和數字技術的普及將進一步推動消費品市場的數字化轉型,線上消費和新零售模式將成為主流。健康食品、環保產品、智能家居等領域的市場需求將持續增長,推動消費品市場向健康化、可持續化方向發展。

一、需求側:分層化與場景化主導消費行為

1、群體分化形成消費“雙軌制”

年輕家庭謹慎化:經濟壓力與儲蓄意識增強,推動其轉向高頻次、小批量購買,偏好折扣渠道與基礎必需品類。

銀發群體多元化:上線城市老年消費者聚焦保健滋補與品質升級,下線城市則傾向米面糧油等剛需品,健康類支出占比顯著提升。

中產家庭場景細分:家外消費場景(如運動、學習場所)需求激增,催生便攜、功能性產品創新。

2、價值觀驅動品類重構

健康化剛性需求:有機食品、低糖飲料、天然個護產品滲透率持續攀升,倒逼企業優化配方與供應鏈。

情緒價值商品崛起:興趣電商通過內容種草激發非計劃性消費,文創聯名、國潮設計成為年輕群體情感支付載體。

二、供給側:柔性響應與綠色轉型

1、產業鏈協同優化效率

生產端:頭部企業通過整合資源、縮短鏈路,實現小批量定制化生產,快速響應市場需求波動。

產品端:高端化與基礎款“雙線并行”,如會員店主打高質價比自有品牌,同時大眾市場強化基礎功能覆蓋。

2、可持續發展成為核心命題

環保法規趨嚴推動包裝減量化與可降解材料應用,綠色認證產品溢價能力凸顯。

企業通過碳足跡追蹤提升ESG評級,契合政策導向與消費者倫理消費傾向。

據中研產業研究院《2025-2030年中國消費品市場深度全景調研及投資前景分析報告》分析:

當前市場供需錯配的核心矛盾,在于傳統規模化生產與碎片化需求間的割裂。消費者對“即時可得”的訴求,推動近場零售與前置倉爆發;對“質價比”的追求,促使會員店與折扣店重構供應鏈;而價值觀消費的滲透,更要求品牌在研發、營銷環節植入文化認同與環保理念。未來競爭的關鍵,在于企業能否以數據驅動精準洞察,以技術賦能柔性供應,以價值觀共鳴構建護城河——這既是破局之鑰,亦是行業升維的必經之路。

三、渠道生態:近場化與全域融合重塑零售格局

1、傳統渠道分化加劇

大賣場份額萎縮,便利店憑借社區滲透與即時服務實現逆勢增長。

前置倉、零食量販店依托密集網點與低價策略,搶占高頻次消費場景。

2、新興勢力重構人貨場

會員店爆發式擴張:以高質價比自有品牌為核心,覆蓋中產家庭一站式采購需求。

興趣電商全域滲透:短視頻平臺通過內容種草、直播轉化、店播自營閉環,成為新品孵化核心陣地。

3、線上線下博弈轉向共生

實體渠道強化體驗服務(如試吃、親子區),線上平臺布局即時零售補齊時效短板。

全域庫存打通與會員數據共享,成為頭部玩家標配能力。

中國消費品市場已步入“精耕時代”,供需關系的重構正深刻改寫競爭規則。需求側,分層化、場景化、價值觀化成為新常態,銀發經濟與年輕保守主義并行,家外消費與健康剛需持續擴張。供給側,產業鏈通過柔性制造與綠色轉型響應分化需求,質價比與可持續性成為產品突圍雙引擎。渠道端,近場零售、會員業態、興趣電商三足鼎立,全域融合與體驗升級成為留存用戶的關鍵。

未來,企業需在三大維度構筑壁壘:一是精準洞察分層需求,避免“泛人群”策略失效;二是重構供應鏈效率,平衡成本管控與定制化能力;三是擁抱渠道邏輯變遷,以內容驅動替代流量依賴。政策層面,“雙循環”與低碳導向將持續賦能本土品牌與綠色創新。唯有將消費趨勢轉化為供應鏈韌性、將渠道革命轉化為用戶黏性,方能于變局中開新局。

想要了解更多消費品行業詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2025-2030年中國消費品市場深度全景調研及投資前景分析報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號