高性能芯片核心特征包括并行處理能力、高帶寬內存訪問和專用加速模塊(如AI計算單元),廣泛應用于人工智能、數據中心、自動駕駛、5G通信和超級計算等領域。

未來技術演進將聚焦3D堆疊、Chiplet異構集成等創新架構,同時能效優化和存算一體技術成為競爭焦點。

在全球科技競爭格局加速重構的背景下,高性能芯片作為人工智能、5G通信、智能汽車等新興領域的“數字引擎”,正經歷著前所未有的技術革命與產業變革。中研普華產業研究院發布的《2025-2030年中國高性能芯片產業市場全景解讀與投資機遇深度研究報告》指出,中國高性能芯片產業已突破單一技術追趕的邊界,進入“技術-生態-政策”三重驅動的系統性創新階段,預計到2030年將形成全球最大的芯片應用市場與最具活力的創新生態。這場變革不僅關乎產業升級,更將重塑全球數字經濟競爭格局。

一、市場發展現狀:從“卡脖子”到“自主可控”的攻堅戰

1. 技術突破:架構創新引領范式轉移

中國高性能芯片行業正通過架構創新打破傳統摩爾定律的物理極限。在先進制程領域,中芯國際14納米工藝良率大幅提升,N+1/N+2工藝進入量產階段,支撐起國內中端芯片的自主供給;在封裝技術領域,長電科技的XDFOI Chiplet封裝技術實現量產,通過異構集成將不同工藝節點的芯片模塊化組合,使7納米工藝的CPU與28納米工藝的AI加速器集成后性能媲美5納米單片芯片,有效突破了先進制程限制。

存算一體架構的崛起更是顛覆了傳統馮·諾依曼架構的“內存墻”瓶頸。后摩智能推出的首款存算一體芯片能效比達傳統GPU的10倍,已應用于智能安防攝像頭,在邊緣端實現實時人臉識別與行為分析;曦智科技的光子芯片通過矩陣乘法加速,將計算延遲大幅降低,為自動駕駛、工業質檢等場景提供低時延解決方案。這些創新架構的商業化落地,標志著中國芯片設計從“跟跑”轉向“并跑”。

2. 應用場景:從消費電子到垂直領域的全面滲透

高性能芯片的應用邊界正隨著新興技術的普及持續拓展。在智能汽車領域,地平線征程6芯片憑借BEV+Transformer算法架構,成為全球首個實現城市NOA(導航輔助駕駛)量產的國產芯片,已獲得多家車企定點;黑芝麻智能的華山A2000芯片采用7納米制程,算力大幅提升,瞄準高端自動駕駛市場。在工業互聯網領域,AI質檢芯片實現工業生產全流程自動化,某企業的芯片在3C電子產線中缺陷檢測準確率大幅提升,漏檢率顯著下降。

二、市場規模:結構性增長中的黃金賽道

1. 總體規模:萬億市場的持續擴張

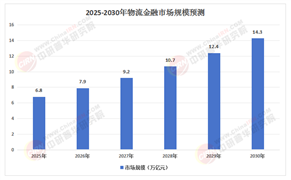

中研普華預測,2025-2030年中國高性能芯片市場將保持高速增長態勢。這一增長由三大動力驅動:AI大模型訓練需求爆發,推動云端AI芯片市場規模大幅提升;智能汽車滲透率提升,帶動車載芯片市場規模大幅提升;工業互聯網建設加速,催生對邊緣計算芯片的需求。

2. 細分市場:差異化競爭格局顯現

在GPU領域,受自動駕駛和工業仿真推動,市場復合增長率預計達較高水平,某企業的GPU芯片通過異構計算架構優化,在自動駕駛訓練場景中效率大幅提升。5G通信芯片方面,毫米波技術的普及推動射頻前端芯片需求增長,某企業的5G RedCap芯片通過功耗優化,成為物聯網設備的主流選擇。

3. 區域集聚:產業集群的協同效應

長三角、珠三角及京津冀地區憑借完善的產業鏈配套與科研資源,成為高性能芯片產業的核心集聚地。上海張江集聚了寒武紀、平頭哥等設計企業,形成從芯片設計到封測的全產業鏈集群;深圳南山則以華為海思、粵芯半導體為龍頭,聚焦芯片設計與制造環節;北京中關村依托中科院微電子所、清華、北大等科研力量,強化底層技術攻關與人才培育。地方政府通過專項基金、稅收優惠等政策,加速產業生態構建。

根據中研普華研究院撰寫的《2025-2030年中國高性能芯片產業市場全景解讀與投資機遇深度研究報告》顯示:

三、產業鏈重構:從“線性依賴”到“生態協同”

1. 上游突破:材料與設備的國產化突圍

半導體材料領域,滬硅產業的12英寸硅片通過中芯國際認證,月產能大幅提升;南大光電的ArF光刻膠進入長江存儲供應鏈,打破海外壟斷。設備領域,中微公司的5納米刻蝕機進入臺積電供應鏈,良率大幅提升;北方華創的PVD設備實現國產替代,應用于長江存儲3D NAND產線。盡管光刻機、高端光刻膠等核心環節仍依賴進口,但通過“產學研協同”加速技術攻關,國產化率持續提升。

2. 中游協同:設計-制造-封測的垂直整合

設計環節,華為海思、紫光展銳等龍頭企業通過全棧自研實現從芯片設計到制造的閉環,核心產品涵蓋手機SoC、AI芯片、服務器芯片等。制造環節,中芯國際的14納米工藝良率大幅提升,承接全球20%的智能芯片訂單;華虹半導體的12英寸IGBT專用產線投產,支撐新能源汽車需求。封測環節,長電科技、通富微電掌握Chiplet封裝技術,滿足異構集成需求,其AEC-Q100認證覆蓋車規級芯片,服務比亞迪、蔚來等車企。

3. 下游創新:場景驅動的生態重構

整車廠通過自研芯片構建差異化競爭力:比亞迪實現IGBT芯片全自主可控,自供率大幅提升;特斯拉FSD芯片推動硬件升級,支持城市道路自動駕駛。云服務商通過定制化芯片優化成本:阿里云的含光800芯片處理圖片,成本大幅降低;騰訊的紫霄芯片加速視頻編碼,帶寬成本大幅下降。這種“芯片+應用”的垂直整合模式,正在重塑產業價值鏈分配邏輯。

中國高性能芯片產業的崛起,不僅是技術突破的勝利,更是生態協同的勝利。從架構創新到場景落地,從國產替代到全球競爭,中國芯片企業正以“技術+生態+政策”的三重杠桿,撬動全球產業格局的重構。中研普華產業研究院認為,未來五年將是行業從“規模擴張”向“質量提升”跨越的關鍵期,唯有兼具技術實力與戰略韌性的企業,方能在全球競爭中占據制高點。

想了解更多高性能芯片行業干貨?點擊查看中研普華最新研究報告《2025-2030年中國高性能芯片產業市場全景解讀與投資機遇深度研究報告》,獲取專業深度解析。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號