紅棗作為中國特有的藥食同源農產品,承載著深厚的文化底蘊與健康價值。在健康中國戰略與消費升級的雙重驅動下,紅棗產業正經歷從傳統種植向全產業鏈現代化轉型的深刻變革。技術革新、模式創新與政策賦能共同塑造著行業新生態,推動產業向高端化、品牌化、國際化方向演進。

一、紅棗行業市場發展現狀分析

1.1 產業鏈條的縱向深化與橫向融合

中國紅棗產業已形成“種質研發—標準化種植—精深加工—全渠道營銷—文化賦能”的復合型產業鏈。在上游環節,科研機構與企業合作加速品種迭代,如高抗裂果、高糖度新品種的推廣,有效提升了產業抗風險能力。中游種植端呈現“規模化基地+家庭農場”協同發展格局:大型農業集團通過土地集約化經營打造標準化果園,中小農戶則依托合作社實現技術共享與成本分攤。下游加工領域,從傳統蜜餞、棗片向功能食品、保健飲品等高附加值領域延伸,紅棗多糖提取物在功能性食品中的應用探索更拓展了產業邊界。

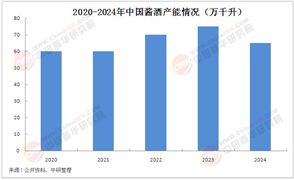

數據來源:中研普華、國家統計局

1.2 技術革新重塑生產范式

智慧農業技術正在重構紅棗生產模式。物聯網傳感器實現果園微氣候實時監測,智能灌溉系統根據土壤濕度自動調節水量,無人機植保使農藥使用效率提升。以新疆若羌縣為例,部分示范基地引入AI分選設備,通過圖像識別技術對果實大小、色澤進行精準分級,分級效率較人工提升。此外,生物防治技術普及使得化學農藥使用量顯著下降,綠色防控覆蓋率提升,推動產業向生態友好型轉型。

1.3 消費需求升級驅動產品創新

居民健康意識覺醒與消費場景多元化催生紅棗產品形態變革。鮮食市場呈現“精品化+便捷化”雙趨勢:小包裝免洗紅棗、真空低溫脫水棗脆片等即食產品受到都市白領青睞。功能化需求日益凸顯,紅棗枸杞復合飲品、紅棗酵素等健康品類進入市場培育期。同時,Z世代成為新興消費主力,其對產品故事、文化符號的關注促使企業加強品牌敘事,如結合中醫藥文化推出“古法九蒸九曬紅棗”“紅棗養生茶禮盒”等概念產品。

2.1 區域布局呈現“三足鼎立”特征

中國紅棗產業已形成新疆、河北、陜西三大核心產區。新疆產區依托光照充足、晝夜溫差大的自然優勢,主栽品種,產量占全國總產量的,其中若羌縣以“中國紅棗之鄉”品牌形成產業集聚效應;河北產區則憑借技術優勢與加工能力,在品種改良與精深加工領域占據領先地位;陜西產區依托地理標志產品保護,在高端市場占據一席之地。三大產區在產業鏈分工上形成差異:新疆聚焦鮮果供應與初級加工,河北、陜西則主導高端制品研發與出口貿易。

根據中研普華產業研究院發布的《2025-2030年中國紅棗行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》顯示:

2.2 消費結構呈現“三級梯度”特征

一線城市高端市場與下沉市場呈現差異化需求。高端渠道中,進口紅棗如阿聯酋椰棗、美國加州棗占據價格制高點,倒逼國產紅棗提升品質標準;下沉市場仍以性價比為核心考量,但消費者對果形均勻度、包裝美觀性的要求已顯著提高。這種梯度分化促使企業實施差異化戰略:以主品牌覆蓋大眾市場,孵化子品牌切入高端賽道。

2.3 市場競爭從“規模競爭”轉向“價值競爭”

行業集中度提升背景下,龍頭企業通過全產業鏈整合構建競爭壁壘。部分企業向上游延伸掌控優質果園資源,向下游拓展社區團購、直播電商等新興渠道,實現產銷一體化。與此同時,區域公用品牌建設進入深水區,若羌紅棗、滄州金絲小棗等地理標志產品通過標準化體系建設重塑品牌價值,但品牌授權混亂、同質化競爭等問題仍待破解。

3.1 政策紅利釋放產業動能

鄉村振興戰略將紅棗產業納入特色農業扶持體系,財政補貼、稅收優惠等政策工具助力產業升級。農業現代化示范區創建、農產品倉儲保鮮冷鏈設施建設等專項行動,為解決產業“最初一公里”難題提供支撐。此外,“一帶一路”倡議推動紅棗出口市場多元化,東南亞、中東地區成為新增量市場。

3.2 科技創新重構產業競爭力

基因編輯技術有望突破傳統育種周期長的瓶頸,培育抗病、耐貯新品種;人工智能圖像識別系統可實現紅棗分級自動化,提升分選效率。在消費端,大數據分析將精準匹配供需,如根據區域消費偏好定制產品組合,通過預售模式降低庫存風險。

中研普華通過對市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地幫助客戶降低投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業競爭力。想要了解更多最新的專業分析請點擊中研普華產業研究院的《2025-2030年中國紅棗行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號