食品科技是一門綜合性很強的學科領域,它融合了生物學、化學、物理學、營養學、工程學等多學科知識。主要致力于食品的生產、加工、包裝、儲存、運輸以及質量控制等各個環節的優化與創新。通過生物技術手段可以培育出更優良的農作物品種,提高食品原料的產量和質量;利用化學原理來研究食品成分的相互作用,開發出更健康的食品配方;借助物理學方法改善食品的加工工藝,比如通過超高壓技術來殺菌保鮮,同時又能最大限度地保留食品的營養成分和風味。此外,食品科技還關注食品安全檢測技術的研發,確保消費者能夠食用到安全、健康的食品,推動整個食品行業朝著高效、綠色、安全的方向發展。

中國食品科技行業歷經數十年發展,已從傳統加工模式向創新驅動的高質量發展階段轉型。當前,生物制造、人工智能、精密發酵等前沿技術與食品產業深度融合,推動行業向安全化、健康化、智能化方向躍遷。中國憑借政策支持與市場潛力,成為技術轉化最活躍的區域之一。與此同時,消費者對功能性、個性化食品的需求激增,疊加健康中國戰略的深化實施,行業正經歷從“吃飽”到“吃好”的結構性變革。在政策、資本與技術的多重驅動下,中國食品科技行業步入以科技賦能為核心的全新發展階段。

1. 技術驅動產業升級

生物制造技術突破顯著,如通過精密發酵高效合成功能性蛋白,為替代傳統畜牧業提供新路徑。人工智能在食品安全監測、供應鏈優化中的應用率提升至60%,區塊鏈技術實現全程可追溯體系覆蓋80%以上規模以上企業。基因編輯技術加速食品原料改良,抗逆作物品種推廣面積年增12%。

2. 市場需求多元化

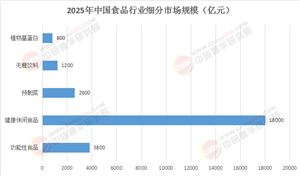

健康食品市場規模突破4萬億元,無糖、低脂、高纖維產品占據35%市場份額,藥用食品細分領域年增速超20%。區域消費差異顯著,一線城市注重高端定制化產品,下沉市場則聚焦性價比與便捷性。自熱食品、功能性飲料等創新品類貢獻行業增量的25%。

3. 政策與標準體系完善

國家衛健委推進食品數字標簽應用,覆蓋超50%預包裝產品,健康聲稱管理制度逐步與國際接軌。農業農村部聯合市場監管總局構建“從農田到餐桌”全鏈條監管體系,2025年食品安全抽檢合格率達99.2%。

據中研產業研究院《2025-2030年國內外食品科技行業市場深度調研與發展趨勢報告》分析:

當前,中國食品科技行業在技術突破與市場需求的雙重推動下,已形成“創新-應用-迭代”的良性循環。然而,行業仍面臨技術轉化效率不足、國際標準話語權較弱、區域發展不均衡等挑戰。未來,隨著全球食品安全治理協同化、消費健康需求精細化、生產智能化程度加深,行業需在跨學科融合、標準體系建設、可持續技術推廣等方面持續發力,以應對人口結構變化、氣候變化等長期變量帶來的機遇與挑戰。

1. 技術融合催生新業態

合成生物學與3D打印技術將重塑食品制造范式,細胞培養肉、昆蟲蛋白等替代蛋白產品有望在2030年前實現商業化量產。AI營養算法與基因檢測結合,推動“千人千面”個性化食品研發周期縮短50%。

2. 健康需求引領產品創新

精準營養市場進入爆發期,針對慢性病管理、免疫提升的功能性食品滲透率將超40%。藥食同源原料開發加速,黃精、靈芝等傳統中藥材的現代提取技術提升產品附加值30%以上。

3. 全球化與本土化并行

“一帶一路”沿線國家成為出口新增長極,2025-2030年跨境食品科技合作項目年均增長25%。本土品牌通過文化IP聯名、場景化營銷強化競爭力,線上渠道貢獻率預計突破60%。

4. 可持續發展成為核心命題

碳中和目標倒逼行業升級,低碳生產線改造投資占比提升至30%,生物基包裝材料替代率目標設定為70%。農業面源污染治理技術推廣,推動化肥農藥使用強度下降15%。

中國食品科技行業正站在全球變革的前沿,其發展軌跡深刻映射著科技賦能與消費升級的雙重邏輯。從實驗室到餐桌的技術轉化效率持續提升,健康、安全、綠色的產業生態加速形成。

未來五年,行業將呈現三大趨勢:一是技術壁壘向“專精特新”領域延伸,中小企業通過垂直創新突破巨頭壟斷;二是消費端需求倒逼產業鏈重構,柔性制造與C2M模式成為標配;三是全球化競爭加劇,中國標準與國際體系的協同將重塑行業話語權。在此進程中,企業需把握政策紅利窗口期,強化研發投入與場景化應用能力,同時關注ESG指標對長期價值的影響。

可以預見,中國食品科技行業將在保障糧食安全、提升生活品質、推動綠色發展方面發揮更關鍵作用,成為全球食品創新的重要策源地。

想要了解更多食品科技行業詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2025-2030年國內外食品科技行業市場深度調研與發展趨勢報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號