在全球碳中和目標與能源安全戰略的雙重驅動下,氫能產業正經歷從“制氫端狂歡”向“儲運端焦慮”的格局重構。中國氫能產業正站在技術追趕與生態重構的歷史拐點。政策紅利、技術突破、需求裂變的三重驅動,將推動行業在短期內實現規模化突破。企業需以場景為導向,強化技術創新與成本控制,同時布局區域差異化戰略,搶占市場先機。

一、行業背景:能源轉型中的戰略角色

氫能作為清潔能源載體,具備零碳排放、高能量密度及跨領域應用潛力,被視為能源轉型的關鍵拼圖。全球主要經濟體已將氫能納入能源戰略體系,歐盟推動“氫能銀行”計劃,美國依托CCUS技術布局藍氫,中國則以“風光氫儲一體化”為核心,加速構建綠氫產業鏈。

從技術路徑看,電解水制氫(綠氫)正逐步取代化石能源制氫(灰氫),成為主流方向。同時,氫能儲運技術突破(如液氫儲罐絕熱材料、固態儲氫釋氫動力學)為區域間資源調配奠定基礎。政策層面,中國國家能源局規劃“三縱四橫”主干網,地方政府設立綠氫產能目標,撬動萬億級基建投資。

根據中研普華產業研究院發布《2025-2030年中國氫能行業投資分析及發展前景預測報告》顯示分析

二、氫能行業發展現狀:技術突破與區域分化

1. 技術路線分化與區域集群崛起

當前氫能儲運技術呈現“四國大戰”格局:

高壓氣態儲運:市占率較高,但運輸半徑受限,成本較高,國產化70MPa IV型儲氫瓶已實現量產,單瓶儲氫量顯著提升。

液態儲運:儲氫密度高,運輸成本較低,但BOG損失率仍高于國際水平,國內企業已實現液氫罐車量產。

固態儲氫:質量儲氫密度領先,但循環壽命未達車規級要求,鎂基儲氫材料在叉車、無人機等場景開展示范。

有機液態儲運(LOHC):儲氫密度突破,脫氫能耗降低,但介質成本較高,中石化等企業已落地相關項目。

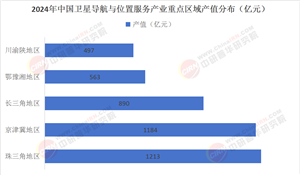

區域布局上,西北地區依托風光資源,形成“風光氫儲一體化”集群;長三角聚焦車載儲氫與站內設備,珠三角則服務氫能船舶、無人機等新興領域。

2. 市場規模與增長邏輯

中國氫能儲運市場規模快速增長,未來將保持較高復合增長率。核心驅動力包括:

政策紅利:國家能源局啟動“氫能走廊”工程,規劃輸氫管道,降低終端用氫成本。

技術突破:液氫儲罐絕熱材料、固態儲氫釋氫動力學等領域取得專利突破,核心設備國產化率大幅提升。

需求裂變:燃料電池重卡保有量快速增長,鋼鐵行業氫基直接還原鐵技術成熟,拉動綠氫儲備需求。

三、核心挑戰:成本、技術與基礎設施瓶頸

1. 成本壓力

氫能儲運成本占全產業鏈較高比例,高壓氣態儲運成本較高,液氫儲運成本雖下降,但仍高于傳統能源。成本高企導致氫能在與其他能源競爭中處于劣勢,限制商業化應用。

2. 技術瓶頸

儲運技術:高壓儲氫容器存在安全隱患,抗氫脆設計制造難度大;液氫儲罐BOG損失率較高,固態儲氫循環壽命未達車規級要求。

應用技術:燃料電池耐久性、電解槽效率提升等仍需突破,氫能利用效率與系統集成能力有待優化。

3. 基礎設施滯后

加氫站等基礎設施建設不足,且分布不均,限制氫能汽車推廣。此外,氫能產業標準和監管體系尚不完善,影響規范化發展。

四、投資建議:聚焦高彈性環節與區域分化

1. 綠氫項目與設備商

船舶綠色燃料場景突破帶動綠醇消納,新建綠氫氨醇項目產能應用加速,綠氫運營商與制氫設備商將受益。建議關注具備項目經驗的電解槽企業,以及與綠色甲醇船東合作的運營商。

2. 燃料電池零部件頭部企業

氫能高速過路費減免政策推動燃料電池車場景突破,示范城市群政策收官之年將加速車輛放量。重點關注燃料電池電堆、膜電極、雙極板等核心零部件企業。

3. 區域分化機會

東部地區聚焦車載儲氫與站內設備,中部發展管道輸氫網絡,西部建設大規模綠氫儲能基地。企業可根據區域優勢布局產業鏈環節,例如在西北地區參與風光氫儲一體化項目,在長三角布局氫能儲運裝備研發。

五、風險預警與應對策略

1. 市場風險

風險:市場需求不足,消費者認知度低,推廣難度大。

應對:加強市場調研,拓展政府、行業協會合作渠道,提升產品認知度;通過場景化示范推動需求釋放。

2. 技術風險

風險:技術成熟度不足,可靠性、壽命、效率待提升。

應對:加大研發投入,推動產學研合作;建立中試驗證平臺,加速技術迭代。

3. 政策風險

風險:政策支持力度減弱,補貼退坡或變動影響盈利能力。

應對:密切關注政策動態,優化成本結構;拓展多元化應用場景,降低對單一政策依賴。

4. 成本風險

風險:制造成本與運營成本高企,限制商業化進程。

應對:推動規模化生產,降低設備成本;優化供應鏈管理,提升運營效率。

六、氫能行業未來發展趨勢預測

1. 技術突破方向

儲運技術:液氫儲罐絕熱材料、固態儲氫材料、有機液態儲運介質成本優化將成為重點。

應用技術:燃料電池耐久性、電解槽效率提升、氫能利用效率優化將推動商業化進程。

數智化:數字孿生、人工智能、實時監測等技術將融入氫能系統全生命周期管理。

2. 市場需求變化

交通領域:氫燃料電池汽車保有量持續增長,氫能船舶、無人機等新興場景加速落地。

工業領域:鋼鐵、化工等行業氫基還原技術成熟,拉動綠氫需求激增。

能源領域:氫儲能電站、分布式發電、電網調峰等場景將成為新增長點。

3. 市場規模增長空間

短期:政策驅動下,輸氫管道、加氫站等基建項目加速落地,市場規模快速增長。

中期:綠氫成本下降推動商業化應用,鋼鐵、交通等領域需求釋放,市場規模持續擴大。

長期:氫能將成為全球能源轉型的核心支柱,市場規模有望突破預期。

4. 競爭格局演變

國內:國央企主導大型項目,民營企業聚焦細分領域,形成差異化競爭。

國際:中國企業憑借完整產業鏈與成本優勢,加速出海,從設備出口向“技術+工程+服務”總承包模式轉型。

5. 生態體系構建

產業鏈協同:上游制氫、中游儲運、下游應用企業加強合作,形成閉環生態。

國際化合作:通過“一帶一路”等平臺,推動全球氫能供應鏈與技術標準互認。

人才培養:建立產學研用一體化教育體系,為產業發展提供智力支持。

氫能產業正從“技術追趕”邁向“生態重構”,未來五年將是關鍵跨越期。企業需以技術創新為核心,以市場需求為導向,以政策紅利為杠桿,在全球化競爭中搶占先機,共同推動氫能成為能源轉型的核心支柱。

如需獲取完整版報告及定制化戰略規劃方案請查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國氫能行業投資分析及發展前景預測報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號