環保科技行業是科技創新與環境保護深度融合的產物,其核心在于通過技術手段解決環境問題,推動社會可持續發展。

該行業涵蓋能源、污染治理、資源回收利用、環境監測四大領域:能源領域聚焦可再生能源開發(如太陽能、風能高效轉化);污染治理領域涉及污水處理、廢氣凈化、土壤修復等技術;資源回收利用領域通過材料科學實現廢棄物高值化;環境監測領域則依托物聯網、大數據、AI技術實現環境質量實時分析。

從產業鏈視角看,上游包括鋼鐵、化工、電子等原材料供應商,中游為環保設備制造商、工程服務商及技術提供商,下游則覆蓋市政、工業、農業及生態修復等應用場景。

例如,膜生物反應器(MBR)技術國產化率已超85%,但高端監測設備仍依賴進口,凸顯產業鏈技術分布不均的現狀。

一、政策驅動與產業爆發:行業增長新引擎

中研普華產業研究院《2025-2030年中國環保科技行業市場深度調研與發展趨勢預測研究報告》國家雙碳戰略正在引發產業地震:截至2023年,中國環保產業總規模已達3.2萬億元(國家統計局),年增長率超10%,成為拉動經濟增長的重要綠色引擎。

在工信部最新數據中,環保裝備制造業營收同比增長11.7%,展現出政策賦能帶來的超強韌性。

萬億市場空間開啟:國家發改委明確規劃,“十四五”期間環保產業投資規模超7萬億元。中研普華產業研究院預測,到2025年產業規模將突破4.5萬億,相當于再造一個新能源汽車市場。

技術轉化進入爆發期:生態環境部數據顯示,2023年環境污染治理技術合同成交額同比激增24.6%。以中石化在新疆啟動的全球最大碳捕集項目(200億投資)為代表,技術產業化進程正在按下加速鍵。

二、市場格局重塑:技術壁壘與資源整合決定勝負

傳統環保工程企業的價格戰模式遭遇顛覆,寧德時代通過控股邦普循環實現動力電池回收全鏈條布局,新能源巨頭入場正改寫行業游戲規則:

資源競爭倒逼技術升級:工信部數據顯示,2025年退役動力電池預計達78萬噸。格林美、光華科技等頭部企業通過濕法回收提純技術,將鋰鈷鎳回收率提升至95%以上,技術門檻成為分水嶺。

行業集中度加速提升:中研普華研究顯示,水處理膜技術領域,碧水源、津膜科技等Top10企業市占率三年提升9個百分點。以長江生態環保集團為代表的“國家隊”通過千億級流域治理項目整合產業資源,行業進入巨頭時代。

產業變革由技術突破驅動。在科技部國家重點研發計劃支持下,“十三五”期間環保技術專利申請量翻倍,全球占比超30%(WIPO數據):

碳捕集技術迎來臨界點:浙江大學研發的二氧化碳礦化養護混凝土技術,每噸產品固碳達150kg。中廣核核電站放射性廢物處理系統實現99.9%的核素去除率,關鍵技術突破推動高壁壘細分領域爆發。

數字技術賦能革命:百度智能云為垃圾焚燒廠部署AI燃燒優化系統,使噸垃圾發電量提升8%,每年多創收2400萬元。智慧水務平臺在深圳的試點使管網漏損率從18%降至5%,數字化正重寫行業價值公式。

四、未來戰場:四大戰略制高點爭奪戰

中研普華產業研究院深度推演顯示,未來五年競爭焦點將集中在:

電池再生資源爭奪戰

2023年動力電池回收市場規模達800億,2025年將突破2600億(工信部白皮書)。邦普循環已建立10萬噸/年回收產能,寧德時代動力電池閉環產業鏈構建競爭壁壘。

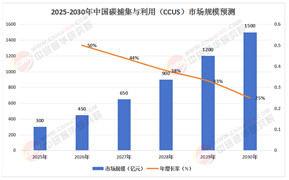

碳中和核心技術突圍

歐盟碳關稅(CBAM)啟動倒逼中國企業升級,寶鋼投入百億部署富氫煉鋼工藝,減排幅度達30%。CCUS技術成本降至350元/噸,逐步逼近商業化拐點。

智慧環境監測百億藍海

水質自動監測站點三年增長185%(生態環境部),譜育科技推出“全自動走航監測車”,實現200種VOCs秒級響應,數據服務成盈利新引擎。

核污染治理技術攻堅

日本排海事件催化萬億級市場,中廣核研發的核污染水處理系統已在秦山核電站應用,放射性核素去除效率達到國際領先水平。

五、挑戰解析:行業進化的未解難題

產業化困境:科技部調研顯示,環保科技成果轉化率不足10%,膜材料國產化率僅50%,關鍵設備仍依賴進口。

盈利模式危機:城發環境財報顯示,垃圾焚燒項目平均毛利率從35%降至22%,價格戰透支行業利潤空間。

行業痼疾:地方保護主義導致水務市場呈現“一城一企”格局,首創環保、北控水務通過跨區域并購突破地域壁壘。

趨勢推演:中研普華產業研究院的突圍路線圖

政策技術共振期(2024-2026)

動力電池回收爆發年:再生材料市場規模達千億,碳捕集成本突破300元/噸臨界點,環保裝備國產替代率提升至75%。

產業重構關鍵期(2027-2030)

綠氫制備成本逼近煤制氫,AI優化使垃圾發電效率再提升15%,海水淡化成本降至3元/噸逼近自來水價。

技術范式革命期(2030后)

合成生物學實現塑料100%生物降解,核聚變技術突破解決終極能源焦慮,大氣捕碳技術規模化應用。

中研普華產業研究院《2025-2030年中國環保科技行業市場深度調研與發展趨勢預測研究報告》當環保投入從成本中心轉為增長引擎,技術迭代周期從十年縮短至三年,這場綠色變革已演變為國家基礎設施升級。

那些提前布局核污染處理、固態電池回收、工業級碳捕集的企業,正在爭奪定義“綠色科技中國標準”的歷史性機遇——這不僅關乎市場份額,更是文明向何處去的終極答題。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號