供應鏈管理(SCM)是通過整合供應商、制造商、物流商、零售商等資源,實現從原材料采購到終端消費全流程優化的系統性工程。

作為連接生產與消費的"神經中樞",其戰略價值已從輔助性支持躍升至國民經濟運行的支柱性領域。

當全球疫情沖擊導致港口癱瘓、芯片短缺迫使汽車巨頭停產,當中美博弈引發關鍵原材料爭奪戰,當電商巨頭以“分鐘級”配送重塑消費者期待——供應鏈已從后臺支撐系統躍升為決定企業生死、國家經濟韌性的核心戰場。

傳統線性供應鏈在日益復雜的全球變局中脆弱性盡顯,一場關于效率、韌性與價值的深度變革正在上演。

一、 現狀透視:規模擴張與結構性困境并存

全球與國內市場規模加速擴容:

全球層面: 根據權威物流與供應鏈研究機構數據,全球供應鏈管理市場規模已突破2萬億美元。數字化轉型驅動下,供應鏈解決方案市場正以超過10%的年復合增長率持續擴張。

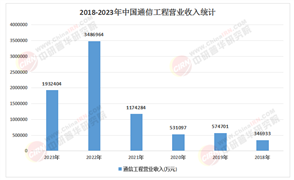

中國表現: 中國作為世界制造與消費樞紐,供應鏈市場規模龐大且增速亮眼。國家統計局數據顯示,2023年中國社會物流總費用超過16萬億元,占GDP比重約為14.6%,雖持續優化,但與歐美發達國家(8%-10%)相比仍有顯著效率提升空間。

工信部數據表明,中國工業品物流總額占比持續提升,制造業供應鏈升級是核心驅動力。中研普華產業研究院預測,在數字經濟與“雙循環”戰略雙重加持下,未來五年中國智慧供應鏈市場年復合增長率有望達到18%,2028年市場規模將突破5萬億人民幣。

當前供應鏈運行的核心痛點與挑戰:

“信息孤島”與協同困境: 上下游企業間信息系統割裂,數據無法實時共享與協同,導致需求預測失真(牛鞭效應)、庫存失衡、響應遲滯。工商管理相關調研表明,超過65%的制造企業認為跨企業協同是最大難點。

全球供應鏈脆弱性加劇: 地緣政治沖突頻發(如俄烏戰爭)、貿易保護主義抬頭、極端氣候事件沖擊,使全球分工體系面臨重塑。關鍵節點風險(如關鍵港口阻塞、芯片短缺)極易造成鏈式斷裂。發改委近期多次強調提升產業鏈供應鏈韌性與安全水平是國家重大戰略任務。

成本剛性上升與服務升級壓力: 物流人力成本持續上漲(國家統計局數據)、能源價格波動、環保合規要求趨嚴,推高運營成本。同時,客戶對全鏈路可視、柔性交付、定制化服務的需求陡增(如C2M模式興起)。

技術應用廣而不深: 物聯網、AI、區塊鏈等技術雖在龍頭應用廣泛,但中小企業普及率低、應用層次淺,尚未形成端到端的智能化決策能力。中研普華產業研究院《2025-2030年中國供應鏈行業深度研究與發展戰略分析報告》表明,供應鏈技術投入占比超過營收5%的企業不足15%。

二、 深度競逐:五大關鍵趨勢重塑未來格局

堅韌至上:從效率優先到“韌性+效率”雙驅動:

多源采購與近岸外包: 為降低斷供風險,核心零部件或材料由單一來源轉向多元分布,將部分產能轉移至靠近消費市場或政治同盟區域(如“中國+1”策略)。中研普華報告觀測到,電子、汽車等高敏感行業企業近兩年供應商平均數量增加了30%。

冗余設計與智能調度: 戰略儲備庫存與閑置產能的合理規劃(動態安全庫存模型應用)、基于大數據的替代路線實時優化、分布式倉儲網絡建設成關鍵舉措。

數字孿生:虛擬與現實的無縫鏈接:

端到端全鏈路可視化: 利用IoT、5G、GIS等技術,實現從原材料到終端消費者的貨物軌跡、狀態、環境參數實時監控與預警。

AI驅動智能決策中樞: 基于大數據與機器學習的預測性需求規劃、動態路徑優化、自動化風險預警與應對方案生成、智能庫存補貨決策大幅提升運營精度與效率。例如,京東物流的智能供應鏈系統為其自營業務庫存周轉天數降至約30天的全球領先水平。

區塊鏈增信: 應用于溯源(食品安全、奢侈品真偽)、貿易金融(自動執行智能合約)、透明協同(共享不可篡改數據),解決信任難題。相關國家級試點項目正在多地加速推進。

綠色脈動:ESG融入供應鏈基因:

碳足跡全程追蹤: 響應國家“雙碳”目標,企業對供應鏈各環節碳排放精確計量需求激增。綠色物流技術(新能源運輸工具、綠色倉儲)獲得政策強力支持(如工信部“綠色制造”工程)。

循環模式滲透: 從設計端考慮回收利用(DfR),構建閉環回收網絡(如電池回收),推行綠色包裝與共同配送。中研普華研究表明,在政策與消費倒逼下,83%的大型企業已制定具體供應鏈減碳目標。

全球協同:新規則下的再平衡:

區域化重構加速: RCEP等區域自貿協定促進亞太區域供應鏈整合,美墨加協定驅動北美供應鏈調整。中國企業積極布局海外倉、區域中心,優化全球響應網絡。

“中國優勢”的升級應用: 發揮超大規模市場、完整產業配套、數字基建領先(如5G)等優勢,在高端制造(半導體設備)、新能源等領域突破封鎖,打造“不可替代性”。

柔性革命:響應速度即核心競爭力:

C2M與大規模定制化: 需求直連制造,柔性生產線技術(模塊化、可重構)支撐小批量、多批次生產。犀牛智造等平臺模式興起。

供應鏈即服務: 開放核心供應鏈能力(如倉儲網絡、運力平臺、系統工具),服務生態圈內伙伴,打造敏捷響應能力。阿里供應鏈平臺賦能百萬中小商家即典型案例。

國家戰略指引與基礎夯實:

政策賦能: 加速落實“十四五”現代物流規劃、供應鏈創新與應用試點、國家物流樞紐網絡建設等政策,提供專項資金與稅收優惠,引導資源投入。發改委、工信部正合力推動核心技術攻關(如工業軟件)與新一代國家交通物流信息平臺建設。

標準與安全體系: 推動物聯網、區塊鏈、數據交換等關鍵環節的國家/行業標準制定,完善網絡安全與數據跨境流動監管。

企業核心轉型路徑:

頂層戰略優先: 將供應鏈韌性與智能化提升至CEO工程高度,制定清晰路線圖與技術投入計劃。中研普華強調,2024年頭部企業的供應鏈技術投入占比預計將提升至年營收的8-10%。

平臺化與生態化運作: 自建或融入開放式協同平臺(如供應鏈控制塔),實現跨企業資源優化配置與動態協作。避免重復造輪子。

數字化底座建設: 優先推進數據治理(統一、清潔、實時),構建融合OT(運營技術)與IT(信息技術)的云原生系統平臺。

人才結構重構: 大力引進與培養兼具供應鏈專業、數據科學、戰略視野的復合型人才(如供應鏈科學家)。這是當前最顯著的能力短板。

技術集群賦能:新質生產力的核心引擎:

AI與大模型: 預測性分析(需求、風險)、智能自動化(流程自動化RPA)、增強型決策支持(人機協作)。生成式AI在供應商溝通、文檔處理方面初顯身手。

物聯網+邊緣計算: 實時監控(溫濕度、位置)、設備預測性維護、場內物流優化。

5G全連接: 賦能大規模設備無線接入、高帶寬低時延通信(如AGV集群調度、AR遠程維護)、工廠級靈活組網。

自動駕駛與無人機: 在港口、園區、末端配送等封閉/半開放場景加速落地,提升效率與安全性(如順豐無人機配送網絡)。

構建“智慧+韌性”的供應鏈新紀元

供應鏈的競爭,已不再是單一環節的成本控制或倉配效率之爭,而是以數據為驅動、以韌性為底板、以價值創造為終極目標的復雜生態系統間的綜合較量。

國家層面的戰略支撐與制度保障是基石,企業層面的全鏈協同與深度數字化是核心路徑,人工智能等“新質生產力”的融合應用則是這場生死競速的關鍵引擎。

未來已清晰可見:勝利將屬于那些能夠將全球視野、數字敏捷性、生態協同性與環境責任感無縫融入供應鏈DNA的“破壁者”與“競合者”。

中國供應鏈行業正處于從規模擴張向質量躍遷的關鍵拐點,機遇與挑戰并存,唯有把握趨勢、主動變革,才能在新一輪全球競合中立于不敗之地,成為支撐中國經濟高質量發展的強勁血脈。

中研普華產業研究院《2025-2030年中國供應鏈行業深度研究與發展戰略分析報告》洞察揭示:2024年企業供應鏈數字化投入激增300%的背后,是87%的CEO將"韌性建設"列為最高優先級戰略。

你的庫存周轉是否被算法重新定義?跨境訂單是否在區塊鏈上自動清關?回復"供應鏈白皮書",獲取物流樞紐建設清單及企業級韌性診斷工具包。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號