2025年高校科技行業全景調研及投資分析

高校科技行業是以高等院校為創新主體,通過基礎研究、技術開發與成果轉化,推動產業升級與社會進步的產業集群。高校科技行業的獨特性在于其“教育-科研-產業”三位一體的生態體系。與科研院所相比,高校更注重人才培養的連續性;與企業相比,高校更擅長長期性、基礎性研究。例如,清華大學“學堂在線”平臺通過慕課形式向全球輸出優質課程,驗證了技術賦能下的教育普惠可能性。

一、行業現狀全景掃描

1.技術突破與成果轉化

高校科技行業正經歷從“論文導向”向“成果轉化”的范式轉型。人工智能大模型在教育場景的滲透率預計2027年達78%;虛擬實驗室技術使實驗成本降低80%。成果轉化機制日益成熟。國家科技部等九部門聯合實施的《賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權試點實施方案》,推動高校建立“先使用后付費”“技術入股”等轉化模式。

2.政策支持與生態構建

政策支持體系日趨完善。國家“十四五”規劃明確提出“強化高校戰略科技力量”,教育部新增人工智能、集成電路等19個戰略性新興專業,淘汰落后專業點31個;財政部設立“雙一流”建設專項基金,2025年投入規模超500億元。創新生態加速形成。大學科技園成為科技成果轉化核心載體,截至2023年,全國認定139家國家級園區,場地面積達614.6萬平方米,在孵企業總收入367.7億元。

1.技術演進方向

前沿技術交叉融合成為主流。量子計算與生物技術的結合催生“量子生物”新方向;腦機接口技術推動“無感化學習”成為可能。綠色技術成為新增長點。碳中和相關專利轉化單價增長40%,例如清華大學團隊開發的鈣鈦礦太陽能電池,光電轉換效率突破26%,相關技術已轉讓給隆基綠能;儲能技術領域,廈門大學研發的固態鋰電池能量密度達500Wh/kg,預計2026年實現量產。

2.應用場景拓展

智能制造領域,高校技術滲透率持續提升。例如,華中科技大學與三一重工共建的“燈塔工廠”,通過數字孿生技術實現生產效率提升30%,運營成本降低25%;智慧醫療領域,虛擬手術模擬系統使手術成功率提升18%,例如上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院引入的VR手術培訓系統,醫生操作失誤率降低63%。教育科技領域,AI驅動的個性化學習系統成為標配。

三、投資分析與風險預警

據中研普華產業研究院《2025-2030年中國高校科技行業發展現狀調研及投資前景預測研究報告》分析:

1.投資機會挖掘

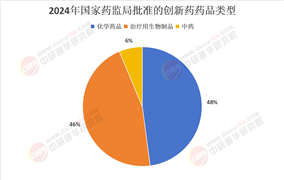

核心賽道聚焦三大領域:一是人工智能,重點關注教育大模型、垂直領域專用芯片等方向;二是綠色科技,布局儲能技術、碳捕捉與利用等領域;三是生物醫藥,支持基因編輯、合成生物學等前沿方向。新興模式值得關注。科技中介服務機構加速技術商業化,例如投資科易網、六棱鏡等知識產權交易平臺;學科交叉型創新平臺孕育新機遇,例如關注清華大學交叉信息研究院、上海交通大學人工智能研究院等機構的孵化項目。

2.風險因素識別

技術轉化風險需警惕。當前高校科技成果轉化率不足30%,核心瓶頸在于技術成熟度與市場需求錯配;區域發展不平衡加劇投資風險,中西部高校雖技術潛力大,但產業配套能力不足。政策變動帶來不確定性。技術出口管制可能影響跨境合作,例如美國《芯片與科學法案》限制對華高校技術輸出;數據安全法規趨嚴增加合規成本,例如《數據安全法》要求高校建立數據分類分級管理制度,技術轉移需通過安全審查。

3.投資策略建議

采取“核心+衛星”組合策略。核心倉位配置頭部高校與領軍企業;衛星倉位布局細分賽道黑馬。構建全周期風控體系。前期加強盡職調查,重點評估技術團隊背景、專利布局完整性、產業化路徑可行性;中期建立動態跟蹤機制,定期評估技術轉化進度、市場需求變化、政策環境調整;后期設計退出預案,通過技術轉讓、企業并購、科創板上市等方式實現收益。

2025年高校科技行業正處于技術爆發與生態重構的關鍵節點。從量子計算到腦機接口,從綠色技術到教育大模型,技術突破正以前所未有的速度重塑產業格局;從“雙一流”高校到地方工科院校,從東部沿海到中西部腹地,創新主體正以多元模式參與全球競爭。對于投資者而言,把握技術交叉融合趨勢、深耕垂直應用場景、構建政產學研金協同網絡是制勝關鍵;對于社會而言,高校科技不僅是經濟增長引擎,更是解決人類重大挑戰的核心力量。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2025-2030年中國高校科技行業發展現狀調研及投資前景預測研究報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號