農業作為人類生存與發展的基礎性產業,始終承載著保障糧食安全、推動經濟增長和維系生態平衡的多重使命。在全球化進程加速、氣候變化挑戰加劇以及科技創新不斷突破的背景下,農業行業正經歷著深刻的變革。從傳統生產模式向現代化、智能化轉型的過程中,行業呈現出技術驅動、產業鏈整合、消費升級等多元特征。

一、農業行業市場發展現狀分析

1. 智慧農業技術加速滲透

以5G、物聯網、人工智能為代表的新一代信息技術正深度重構農業生產方式。例如,河北省通過部署智能傳感器與大數據平臺,實現農田環境參數實時監測與精準灌溉,使水資源利用率提升;四川省簡陽市利用區塊鏈技術構建農產品溯源系統,消費者可通過掃描二維碼獲取從田間到餐桌的全鏈條信息。此類實踐表明,智慧農業不僅提升了生產效率,還增強了消費者對農產品的信任度。

2. 產業鏈整合催生新業態

農業產業鏈的縱向整合與橫向協同趨勢顯著。在縱向維度,企業通過“公司+農戶”“訂單農業”等模式,將種植、加工、銷售環節緊密銜接。例如,某大型糧食加工企業與農戶簽訂種植合同,統一提供種子、化肥,并指導標準化生產,使農戶收入穩定性大幅提高。在橫向維度,農業與旅游、教育、文化等產業融合加速,催生出休閑農場、農事體驗等新業態。

3. 可持續發展理念深入實踐

面對資源約束與生態壓力,農業綠色轉型成為全球共識。中國通過推廣測土配方施肥、生物防治等技術,使化肥農藥使用量實現負增長;歐盟則以“農場到餐桌”戰略為指引,推動有機農業占比提升。此外,再生農業模式通過輪作休耕、覆蓋作物種植等方式改善土壤健康,逐步成為應對氣候變化的重要手段。

1. 消費結構升級重塑市場格局

隨著居民收入水平提高,食品消費呈現“安全化、多樣化、高端化”趨勢。動物性食品消費量增長,蔬菜、水果的加工消費比例提升。這種需求變化倒逼農業供給側改革,促使企業加大深加工產品開發力度。例如,某企業通過超臨界二氧化碳萃取技術生產高附加值植物油,產品毛利率顯著高于傳統初加工業務。

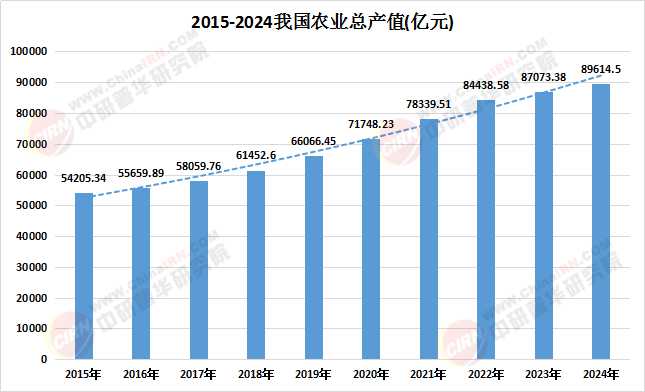

數據來源:中研普華、國家統計局

2. 政策支持構建發展保障體系

各國政府通過財政補貼、稅收優惠、金融支持等手段強化農業基礎地位。中國實施鄉村振興戰略,設立專項基金支持高標準農田建設;美國則通過《農業法案》為農民提供收入保險與災害援助。這些政策不僅穩定了農業生產,還激發了社會資本投入農業領域的積極性。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年農業產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示:

3. 國際貿易呈現區域化與差異化特征

全球農產品貿易格局呈現“亞洲需求增長、美洲供給主導、歐洲標準引領”的特點。中國作為最大進口國,通過多元化進口來源地與優化關稅結構,保障了糧食安全。同時,區域貿易協定如《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)的生效,促進了區域內農業產業鏈整合。

1. 技術革命重構生產邊界

生物技術、數字技術、材料技術的融合將催生農業新質生產力。基因編輯技術有望培育出抗逆性強、營養價值高的作物新品種;數字孿生技術通過構建虛擬農田模型,可優化種植方案并降低試錯成本。此外,垂直農業、沙漠農業等極端環境農業模式將拓展農業生產空間。

2. 消費需求驅動產業升級

隨著消費者對健康、環保的關注度提升,有機農業、低碳農業將成為主流。企業需建立全生命周期碳足跡管理體系,以滿足國際市場的綠色貿易壁壘要求。同時,個性化定制服務將興起,例如根據消費者基因數據提供精準營養方案。

中研普華通過對市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地幫助客戶降低投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業競爭力。想要了解更多最新的專業分析請點擊中研普華產業研究院的《2024-2029年農業產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號