在全球氣候變化與城市化進程的雙重挑戰下,中國防洪排澇工程行業正經歷從"工程防御"到"系統治理"的戰略轉型。作為保障人民生命財產安全的重要基石,行業已形成"政策引領、技術驅動、生態協同"的三維發展特征。

一、防洪排澇工程行業發展現狀分析

(一)政策體系:從單一防洪到綜合治理的制度創新

國家防汛抗旱總指揮部構建起"三位一體"防御體系:通過《國家綜合立體交通網規劃綱要》完善流域防洪工程體系,依托數字孿生水利技術實現洪水演進智能推演,借助區塊鏈技術構建跨部門聯防聯控機制。這種制度創新不僅提升極端天氣應對能力,更推動行業向全周期管理轉型。

(二)技術革新:從物理防御到數字孿生的范式躍遷

智慧水利技術重構行業底層邏輯:物聯網傳感器網絡實現河流水位、降雨量的毫秒級監測,人工智能算法將洪水預報精準度提升,區塊鏈技術確保防汛指令的不可篡改與實時觸達。更值得關注的是,生態修復技術通過模擬自然水文循環,使城市綠地雨水消納能力提升。

(三)工程實踐:從末端治理到源頭控制的模式轉變

海綿城市建設形成"滲、滯、蓄、凈、用、排"六位一體技術體系:上海市實驗學校嘉定新城分校通過透水鋪裝與下凹式綠地組合,實現年徑流總量控制率;深圳前海合作區運用生態駁岸技術,將河道行洪能力提升。這種模式轉變標志著行業從工程思維向生態思維的根本性跨越。

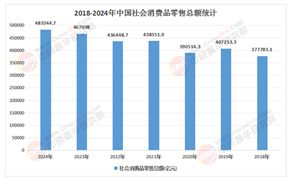

(一)總量增長:從基礎設施到城市生命的價值升維

行業規模持續擴大,形成"傳統工程+智慧服務"的雙輪驅動。城市防洪排澇設施投資占比顯著,農村地區通過高標準農田建設提升抗災能力。這種增長動力源于極端天氣事件的頻發,以及智慧城市建設中"數字孿生流域"概念的普及。

根據中研普華產業研究院發布的《2025-2030年防洪排澇工程產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》顯示:

(二)結構分化:從東部引領到全域協同的空間重構

區域市場呈現三極發展格局:長三角與珠三角地區以高密度城市群見長,智慧排澇系統覆蓋率超;成渝城市群展現出對"山水林田湖草"系統治理的探索,通過生態廊道建設降低洪峰流速;西部地區則通過新建水庫群提升調蓄能力,使區域防洪標準提升。

(三)需求升級:從安全保障到生態服務的價值延伸

市場需求呈現三大特征:政府端聚焦"城市生命線"安全,企業端布局"水災害保險+智能監測"服務,消費端催生"家庭防汛包"等新興產品。值得關注的是,ESG投資理念推動資本市場對海綿城市PPP項目的配置比例提升。

(一)技術迭代:從數字孿生到自主決策的智能革命

未來五年技術創新將重構產業價值:量子計算實現百萬級水文模型實時推演,使洪水預報時效延長;生物仿生技術培育出超疏水納米材料,將堤防自修復能力提升;元宇宙技術構建虛擬防洪演練場,使應急決策效率提升。

(二)模式創新:從工程承包到生態服務的定位升維

商業模式將突破傳統邊界:

"防洪+碳匯":通過恢復濕地生態系統,實現年固碳量提升;"排澇+文旅":打造水災害體驗館,年接待游客量突破;"智慧+保險":開發基于洪澇風險地圖的參數化保險產品,覆蓋超。

(三)生態重構:從灰色基建到藍色空間的系統變革

產業鏈協同催生新生態:上游生態修復企業與科研機構合作培育耐澇植物品種,中游智慧水利企業通過柔性生產線實現監測設備定制化生產,下游保險公司構建"工程+服務+金融"的風險共擔體系。這種協同不僅降低全生命周期成本,更推動行業從"工程防御"轉向"生態韌性"。

中研普華通過對市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地幫助客戶降低投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業競爭力。想要了解更多最新的專業分析請點擊中研普華產業研究院的《2025-2030年防洪排澇工程產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號