從廢棄物到能源金礦:2025-2030中國生物質能源產業鏈重構與投資藍海圖譜

前言

在全球能源結構加速向低碳化轉型的背景下,生物質能源作為唯一可儲存、可運輸的可再生能源,正從“邊緣替代”走向“核心支撐”。2025年,中國生物質能源行業迎來歷史性拐點:市場規模突破1.2萬億元,年復合增長率達18%。然而,這一增長并非坦途——原料爭奪戰、技術突圍戰與資本博弈的交織,正在重塑行業格局。

一、市場現狀分析

1. 行業規模與增長趨勢

根據中研普華研究院《2025-2030年中國生物質能源行業市場運行環境分析及供需預測報告》顯示:截至2025年,中國生物質能源市場規模已達1.2萬億元,2020-2024年復合增長率達15.8%。這一增長背后,是細分領域結構的深刻調整:生物質發電占比從60%降至45%,而生物航煤、生物天然氣等高附加值領域增速超過30%。例如,東方航空首架搭載生物航煤的航班實現跨洋飛行,每噸減排量在歐盟碳市場賣出180歐元,直接推動國內生物航煤需求年增45%。這一案例不僅印證了技術突破的市場價值,也揭示了航空業脫碳對生物質能源的強勁拉動效應。

(數據來源:中研普華整理)

2. 技術創新與產業升級

技術突破是推動行業升級的核心動力。

高效轉化技術:超臨界氣化技術將生物質能發電效率提升至45%,較傳統技術提高10個百分點;酶法轉化技術使生物乙醇生產成本降低20%,生物柴油氧化穩定性提高30%。這些技術不僅提升了能源轉化效率,還降低了對補貼的依賴。

原料多元化:木質纖維素類原料(如秸稈、木屑)占比從35%提升至50%,藻類生物柴油產量占比達5%,預計2030年將突破15%。原料結構的優化,不僅緩解了“與人爭糧”的爭議,還拓展了行業邊界。

數字化應用:物聯網技術使設備故障率降低30%,大數據分析優化原料采購成本15%,機器學習算法預測市場需求準確率超90%。例如,山東秸稈銀行平臺通過物聯網追蹤10萬農戶秸稈存量,配載效率提升60%,鎖定黑龍江800萬畝耕地秸稈,原料成本比同行低23%。這一案例表明,數字化已成為企業降本增效的關鍵工具。

3. 典型案例分析

中科院安徽項目:通過生物質氣化合成航空煤油技術,實現年產3萬噸可持續航空燃料(SAF),成本較化石基SAF低15%,已獲國航20萬噸采購框架協議。這一技術突破不僅填補了國內空白,還為航空業脫碳提供了可行路徑。

國家電投河北項目:年處理地溝油20萬噸,產出符合歐VI標準的生物柴油,出口歐洲賺取歐元利潤。該項目不僅解決了地溝油回流餐桌的難題,還通過國際市場實現了技術變現。

山東秸稈銀行平臺:通過物聯網技術整合農戶秸稈資源,實現精準配載,原料成本比同行低23%。這一模式為農村生物質資源的規模化利用提供了范本。

二、影響因素分析

1. 政策驅動:從補貼到市場機制

政策是行業發展的風向標。

強制配額制度:全國31個省市實施可再生能源消納責任權重制度,要求電力企業生物質發電占比達12%以上,催生百億級增量市場。這一政策不僅推動了生物質發電裝機容量的快速增長,還倒逼企業提升技術效率。

碳交易收益:全國碳市場價格突破80元/噸,生物質發電企業通過碳減排量變現,單項目年增收超2000萬元,碳交易收入占利潤比重將達35%。這一機制使生物質能源的環保價值得以貨幣化,增強了企業的盈利能力。

區域政策分化:山東、河南推出“秸稈換補貼”政策,企業每收儲1噸秸稈獲150元補貼;廣東將生物質成型燃料納入天然氣同等補貼范疇。區域政策的差異導致企業運營成本波動達28%,加劇了行業競爭的復雜性。

2. 技術突破:從實驗室到商業化

技術是行業發展的核心驅動力。

纖維素乙醇技術:轉化率每提升1個百分點,企業毛利率增加8%-12%。河南某企業通過該技術實現生物乙醇成本與石油基燃料持平,標志著生物質能源在成本競爭力上的突破。

生物質熱解炭化技術:重構有機肥市場,單噸利潤較傳統發電模式提升3倍,推動農業廢棄物資源化利用率從23%提升至46%。這一技術不僅解決了農業廢棄物污染問題,還創造了新的利潤增長點。

基因編輯技術:微生物產油效率提升3倍,但專利壁壘導致90%企業無法使用。技術壟斷加劇了行業競爭的不平衡,但也為頭部企業提供了技術護城河。

3. 市場需求:從能源替代到功能拓展

市場需求是行業發展的終極動力。

航空業需求:歐盟航運碳稅倒逼船用生物柴油需求激增,國內生物航煤產能預計2027年突破500萬噸,但現有產能不足50萬噸。這一供需缺口為行業提供了巨大的市場機遇。

農村清潔供暖:北方清潔供暖系統生物質占比提升至18%,生物質成型燃料在農村滲透率突破12%,2030年有望達35%。這一趨勢不僅改善了農村能源結構,還為生物質能源提供了穩定的市場需求。

工業原料替代:生物基材料在包裝領域替代率突破5%,華東地區生物天然氣通過管道直供工業園區,售價較LNG低12%,貢獻企業60%利潤。這一趨勢表明,生物質能源正在從能源替代向功能拓展延伸。

三、未來預測分析

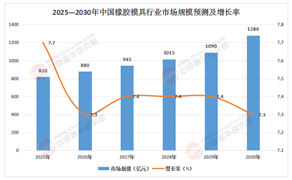

1. 市場規模與結構

總體規模:預計2030年市場規模將達3200億至4615億元,年復合增長率15%-20%。其中,生物航煤、生物天然氣等高附加值領域占比將超60%,成為行業增長的核心引擎。

技術價值:第三代生物煉制技術商業化應用,將使生物航煤等高端產品成本下降30%;數字化技術將運營成本降低25%。技術進步將進一步推動行業規模化發展。

2. 技術趨勢

生物煉制技術:藻類生物燃料能量密度較傳統產品提升2.3倍,中試項目取得突破,為深海能源開發提供了新可能。

CCUS耦合應用:碳捕捉技術與生物質能結合,催生新型商業模式,單位原料產值提升至傳統模式的4.6倍。這一技術將使生物質能源的環保價值進一步放大。

國際標準對接:歐盟新規要求生物質原料通過FSC認證,倒逼國內企業建立溯源系統,提升產品國際競爭力。

3. 區域發展

東部引領:華東地區因環保壓力大、補貼力度強,成為生物質能源項目必爭之地。頭部企業通過并購實現規模擴張,區域集中度將進一步提升。

中西部崛起:西南地區因原料豐富、電價低廉,吸引眾多企業建廠。但需警惕盲目布局導致的產能過剩風險,行業需加強區域協同。

四、建議

1. 聚焦高潛力賽道

生物航煤:2027年需求將突破500萬噸,重點關注纖維素乙醇、藻類生物燃料等原料技術。

生物天然氣:毛利率高達38%,布局縣域分布式能源站,搶占農村市場。

數字化平臺:通過物聯網、大數據技術優化原料采購、生產調度,提升運營效率。

2. 強化技術壁壘

加大研發投入,突破基因編輯、超臨界氣化等關鍵技術,降低生產成本。

與科研機構合作,建立產學研用協同創新機制,加速技術商業化落地。

3. 拓展全球市場

利用RCEP、中歐班列等降低出口成本,重點開拓歐盟、東南亞市場。

針對歐美市場開發合規產品,規避FSC認證、碳關稅等貿易壁壘。

4. 構建可持續供應鏈

布局縣域級原料收儲運體系,掌握秸稈、林業廢棄物等資源,降低原料成本。

推廣“農林廢料-能源轉化-碳匯交易”全產業鏈模式,提升資源利用效率。

如需了解更多生物質能源行業報告的具體情況分析,可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國生物質能源行業市場運行環境分析及供需預測報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號