一、前言

在全球氣候治理與國內經濟轉型的雙重驅動下,低碳技術已從邊緣領域躍升為國家戰略的核心支撐。中國作為全球最大的碳排放體,正通過政策引導、技術創新與產業協同,加速構建綠色低碳循環經濟體系。低碳技術不僅成為能源革命與產業結構調整的關鍵抓手,更在全球科技競爭與產業變革中占據制高點。

二、低碳技術行業發展現狀與趨勢

(一)政策驅動與技術突破雙輪并進

中國低碳技術行業的崛起離不開政策體系的系統性支撐。從國家層面“雙碳”目標的提出,到碳市場機制的建設,再到地方性低碳產業基金與稅收優惠政策的落地,政策紅利持續釋放。例如,鋼鐵行業氫能煉鋼試點、水泥行業生物質燃料替代等案例,體現了政策與產業深度聯動的實踐成果。與此同時,技術創新呈現“零碳化”與“智能化”特征:新一代光伏電池、海上風電、核能小型堆等技術提升能源轉化效率;工業領域通過人工智能優化生產流程、區塊鏈追溯碳足跡;碳捕集與封存(CCUS)技術商業化應用為高排放行業提供減排新路徑。

根據中研普華產業研究院發布《2025-2030年中國低碳技術行業市場發展現狀調研及投資前景預測研究報告》顯示分析

(二)應用場景從單一能源替代向全產業鏈滲透

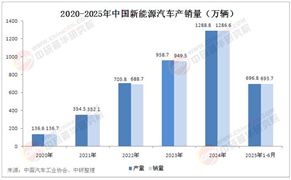

低碳技術的落地已突破單一環節,形成覆蓋能源、工業、交通、建筑等多領域的協同網絡。在能源領域,風光電裝機規模全球領先,氫能儲運與長時儲能技術加速突破;工業領域,冶金行業利用廢鋼再生技術降低資源依賴,化工行業開發低碳合成工藝減少生產環節碳排放;建筑領域,光伏建筑一體化(BIPV)推動綠色建造,通過“自發自用”模式實現建筑與能源系統的深度融合。此外,新能源汽車與電網互動(V2G)、生物基材料替代傳統化工原料等跨界應用,進一步拓展了低碳技術的邊界。

三、低碳技術市場規模及競爭格局

(一)市場規模持續擴張,區域集聚效應顯著

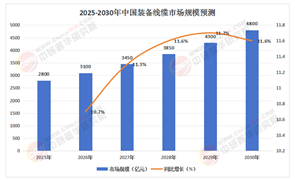

低碳技術行業正處于規模化擴張階段,企業注冊數量逐年攀升,廣東省、山東省、江蘇省成為企業集聚的核心區域,形成以長三角、珠三角、京津冀為代表的產業集群。市場規模的擴大得益于多重因素:政策推動下碳交易市場逐步成熟,企業減排需求激增;技術進步降低清潔能源成本,提升市場接受度;消費者環保意識增強,綠色產品需求持續增長。

(二)競爭格局多元化,跨界融合成主流

行業參與者涵蓋國有企業、民營企業與外資企業,形成差異化競爭態勢。國有企業憑借技術積累與資源優勢主導大型項目,如國家電投在核能領域的布局;民營企業通過靈活創新搶占細分市場,如隆基綠能在BIPV領域的技術迭代;外資企業則通過技術合作與本地化策略參與競爭。此外,跨行業競爭日益激烈:傳統能源企業向低碳能源轉型,互聯網企業跨界布局新能源領域,推動行業邊界模糊化。例如,天合光能與龍元建設合作打造BIPV核心平臺,體現產業鏈上下游的深度整合。

四、投資建議

(一)聚焦核心賽道:零碳能源與循環經濟

投資者應優先關注技術成熟度高、商業化前景明確的領域。零碳能源方面,海上風電、氫能產業鏈(如綠氫制備與儲運)具備長期增長潛力;循環經濟領域,生物基材料、廢舊資源再生技術可降低對化石資源的依賴,符合可持續發展邏輯。此外,碳金融工具(如碳期貨、碳基金)的創新為投資者提供多元化參與路徑。

(二)把握區域機遇:城市群與新興市場

京津冀、長三角、粵港澳大灣區等城市群通過碳排放總量控制與綠色技術創新聯動,探索超大城市低碳轉型范式,成為政策試點與技術落地的首選地。同時,“一帶一路”沿線新興市場對光伏、風電裝備需求旺盛,為中國企業提供出海機遇。例如,東南亞地區因電力缺口大,成為中國新能源裝備出口的重要目的地。

(三)關注技術迭代:智能化與數字化賦能

人工智能、物聯網與低碳技術的融合將重塑行業格局。智能微電網通過實時優化能源分配提升系統效率;碳資產管理平臺利用大數據實現碳排放精準監測;區塊鏈技術確保碳交易透明可信。投資者可布局具備技術整合能力的企業,搶占數字化低碳賽道先機。

五、風險預警與應對策略

(一)政策變動風險

碳市場配額分配規則、國際碳關稅機制(如歐盟CBAM)的調整可能影響企業成本結構。企業需建立政策動態追蹤機制,與地方政府、行業協會保持溝通,提前布局碳資產管理工具以對沖風險。例如,通過參與碳期貨交易鎖定成本,或投資碳減排項目獲取額外碳信用。

(二)技術路徑選擇風險

過度依賴單一技術(如風光電)可能導致能源供應不穩定,高估CCUS技術成熟度可能面臨成本超支與封存泄漏風險。企業應構建多元能源體系,合理搭配氫能、燃氣調峰電站等備用能源;同時,開展技術評估與篩選,優先選擇成熟度高、成本效益顯著的技術方案。

(三)市場認知與標準缺失風險

BIPV等領域因市場認知模糊、標準不統一,可能阻礙規模化推廣。行業需推動標準化體系建設,明確建筑安全、防火等級等關鍵指標;企業則需加強市場教育,通過示范項目提升公眾接受度。例如,隆基綠能通過發布無損柔性技術產品,以抗臺風、防火等性能數據打消市場顧慮。

六、低碳技術行業未來發展趨勢預測

(一)技術突破引領產業革命

未來十年,氫能產業鏈完善、長時儲能商業化、生物基化學品規模化生產將成為顛覆性創新重點。例如,綠氫制備成本有望降至化石能源水平,推動鋼鐵、化工等行業深度脫碳;固態電池技術突破將解決儲能安全與效率難題,加速可再生能源消納。

(二)產業融合催生新生態體系

低碳技術將與傳統行業深度耦合,形成跨界協同模式。鋼鐵與化工行業通過尾氣制化學品實現資源循環;新能源汽車與電網互動構建虛擬電廠;建筑領域BIPV與智慧城市結合,打造零碳社區。此外,碳金融、綠色債券等工具創新將覆蓋技術研發、產業投資與碳資產管理全鏈條。

(三)全球化競爭與合作并存

中國低碳技術企業將加速“走出去”,參與國際標準制定與項目共建。在“一帶一路”市場,光伏、風電裝備出口將持續增長;在歐美市場,企業需提升產品低碳認證水平,應對碳關稅壁壘。同時,國際合作聚焦技術共享與規則對接,例如通過《巴黎協定》第6.4條開發跨國產碳項目。

中國低碳技術行業正經歷從政策驅動到市場與技術雙輪驅動的關鍵轉型。盡管面臨技術轉化斷層、國際標準分化等挑戰,但政策紅利釋放、技術創新加速與產業協同深化,為行業注入持續動能。未來,企業需在技術路線選擇、市場布局與資本運作中展現戰略定力,政府則需完善碳定價機制、打通技術轉化“最后一公里”。在全球化競爭與合作中,中國低碳技術行業有望引領全球綠色變革,為可持續發展目標貢獻東方智慧。

如需獲取完整版報告及定制化戰略規劃方案,請查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國低碳技術行業市場發展現狀調研及投資前景預測研究報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號