2025-2030中國船舶電子行業:新能源船舶驅動的增量賽道

前言

在全球航運業智能化、綠色化轉型的浪潮中,船舶電子行業作為船舶工業的核心配套領域,正經歷著前所未有的技術革新與市場重構。中國作為全球最大的船舶制造國,其船舶電子行業的發展不僅關乎船舶工業的競爭力提升,更是國家海洋強國戰略的重要支撐。

一、行業發展現狀分析

(一)技術驅動:智能化與綠色化雙軌并行

根據中研普華研究院《2025-2030年中國船舶電子行業競爭分析及發展前景預測報告》顯示:船舶電子行業的技術變革正以“顛覆性創新”重塑產業格局。智能化方面,自主航行系統通過深度學習算法實現厘米級定位精度,預計2030年L3級自主航行船舶占比將超30%;智能運維平臺通過邊緣計算實時分析傳感器數據,使設備故障率降低60%,維修成本減少45%。綠色化方面,電動推進系統能量密度突破400Wh/kg,純電池動力船舶續航里程達500海里,內河航運電動化率預計2030年超50%;氫燃料電池單堆功率突破300kW,加氫時間縮短至15分鐘,2028年全球首艘商用氫動力遠洋船將投入運營。

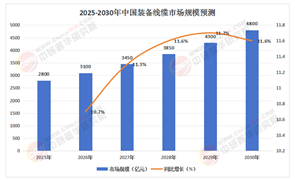

(二)市場擴容:需求爆發與結構升級

全球船舶電子市場規模預計從2025年的600億美元增至2030年的1200億美元,年復合增長率達12.3%。中國作為核心市場,其規模有望突破3000億元人民幣,主要驅動因素包括:

智能船舶采購激增:全球前十大船東集團2025年智能船舶采購預算同比激增200%,重點布局無人化貨船與智能集裝箱船。

綠色改造需求釋放:歐盟碳關稅倒逼20萬艘老舊船舶加裝電子節能設備,改造市場規模達300億美元。

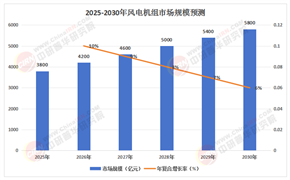

新興市場崛起:東南亞海上風電運維船需求年增40%,非洲內河航運數字化升級帶動中小型船舶電子設備爆發。

(三)政策賦能:標準引領與生態共建

中國政府通過《智能船舶發展行動計劃》《船舶工業轉型升級實施方案》等政策,明確將船舶電子作為重點突破領域。政策支持體現在:

技術攻關:中央與地方財政通過專項資金、產業基金等形式支持北斗導航、船用傳感器等關鍵技術國產化。

標準制定:推動船舶電子產品質量認證、環保標準等規范市場秩序,倒逼企業提升技術門檻。

生態協同:建立產業聯盟和標準化體系,推動產業鏈上下游協同創新,例如長三角、珠三角地區形成千億級產業集群,實現船舶電子設備與船體結構的深度融合。

(數據來源:綜合行業報告、市場研究及公開數據整理)

(一)市場格局:外資主導高端,本土爭中端

國際巨頭如霍尼韋爾、西門子、羅爾斯·羅伊斯通過技術壟斷與品牌效應把控高端市場,本土企業則以中小型為主,集中在代工與系統集成環節。例如,導航系統雖占據最大市場份額,但高精度設備仍依賴進口;自動化控制系統被歐美企業壟斷,本土企業多集中于中低端模塊集成。

(二)區域競爭:沿海集聚,中西部崛起

長三角、珠三角憑借成熟的造船與電子產業鏈,占據全國70%以上產值,聚集了中船重工、海蘭信等龍頭企業。環渤海地區以科研院所與軍民融合項目為特色,重點突破雷達、聲吶等軍工技術轉化。中西部區域通過政策引導逐步承接產業轉移,例如武漢、重慶等地布局內河船舶電子配套基地,主攻內河導航與環保監測設備。

(三)生態重構:從分散競爭到協同創新

頭部企業通過并購整合雷達、通信、自動化三大板塊,形成“一站式”解決方案能力。例如,中船集團與挪威康士伯合作開發智能航行系統,部分企業通過共建研發中心突破技術封鎖。中小企業則聚焦船舶健康監測、智能防碰撞等細分場景,例如某企業開發的AI視覺系統誤報率低于0.1%,獲全球前五大船級社認證。

三、重點企業分析

(一)中船重工:全產業鏈布局的領航者

中船重工依托軍工技術轉化,構建了從傳感器、芯片到系統集成的完整產業鏈。其智能航行系統已應用于多艘遠洋貨輪,實現自主避碰、路徑優化等功能;船用傳感器國產化率突破60%,打破國外壟斷。

(二)華為海思:跨界創新的破局者

華為海思憑借5G通信、芯片設計等基礎設施優勢,切入船舶電子領域。其推出的7nm工藝船用AI芯片算力較上一代提升10倍,功耗降低60%,為智能航行系統提供核心算力支持。此外,華為與多家船廠合作開發船用操作系統,裝機量突破10萬套,推動行業從硬件銷售向軟件服務轉型。

(三)國電南瑞:岸電系統的標桿企業

國電南瑞依托電力自動化技術優勢,研發出先進岸電變頻技術,構建完整產品體系涵蓋電源、監控系統和連接設備等。其岸電系統解決方案已應用于國內多個港口,并逐步拓展至東南亞市場,推動全球岸電普及。

(一)技術融合:5G+AI+區塊鏈重塑產業

5G-A低軌衛星實現全球海域100Mbps穩定連接,支持4K視頻實時傳輸與遠程操控。

區塊鏈技術應用于電子提單流轉,效率提升80%,港口周轉時間縮短至4小時以內。

數字孿生技術構建船舶全生命周期虛擬模型,優化航線規劃使燃油效率提升18%,碳排放降低22%。

(二)綠色轉型:零碳船舶成為主流

新能源動力系統:鋰電池、氫燃料電池、碳捕捉系統年復合增長率超25%,技術突破催生百億級市場。

能效管理系統:AI算法動態調節主機負荷,使船舶能效設計指數(EEDI)較傳統船型優化35%,滿足IMO 2030碳減排目標。

(三)模式創新:從產品到服務的升級

“船舶即服務”(SaaS)模式普及,船東按使用時長支付費用,降低初始投資成本。

船舶運營數據交易市場突破50億美元,數據服務成為新增長點。

五、投資策略分析

(一)聚焦核心技術:突破“卡脖子”環節

投資者應重點關注高精度傳感器、核心算法、船用操作系統等關鍵技術領域。例如,具備7nm芯片量產能力的企業,或掌握自主航行環境感知算法的初創公司,均具有長期投資價值。

(二)布局新興市場:把握區域轉移機遇

東南亞、非洲等新興市場船舶電子需求增速將長期高于全國平均水平。投資者可關注在東南亞漁船電子市場占據70%份額的企業,或參與非洲內河航運數字化升級項目的本地化團隊。

(三)關注生態構建:投資協同創新平臺

頭部企業通過并購、聯盟提升全球競爭力,投資者可關注參與產業聯盟建設或標準化體系制定的企業。例如,參與國際海事組織(IMO)船舶電子標準互認的企業,或推動船岸一體化通信標準制定的科技公司。

(四)風險防控:應對技術迭代與供應鏈波動

技術迭代風險:研發投入需保持營收占比8%以上,避免因未及時跟進量子通信、氫燃料電池等技術導致市場份額下滑。

供應鏈風險:高端芯片、傳感器等核心部件依賴進口,需關注進口替代率提升至70%以上的企業。

如需了解更多船舶電子行業報告的具體情況分析,可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國船舶電子行業競爭分析及發展前景預測報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號