在"雙碳"戰略與國土綠化行動的雙重驅動下,中國造林行業正經歷著從單純面積擴張向生態系統服務功能提升的歷史性轉型。當人工林保存面積突破特定規模,當造林成活率實現跨越式提升,這個承載著地球陸地生態修復重任的行業,已從單純的植被恢復者蛻變為全球氣候行動的核心參與者。

一、造林行業發展現狀分析

(一)政策導向:從規模導向到系統修復

國家"十四五"林業草原保護發展規劃綱要,正在推動行業評價標準發生根本性轉變。多地試點的國土綠化空間適宜性評估機制,標志著政策工具從單一面積管控轉向全要素生態管理。這種轉變倒逼地方政府構建"宜林則林、宜草則草、宜濕則濕"的分類施策機制,促使行業從數量擴張轉向質量提升。發布的《造林技術規程》修訂版,更從種苗選擇、整地方式、撫育管理、成效評估等維度構建起現代治理框架。

(二)技術賦能:從經驗驅動到智能調控

5G+AI+衛星遙感的技術融合,正在重塑造林的運營邏輯。部分區域構建的智慧造林平臺,將造林設計效率提升;通過無人機飛播系統,實現困難立地精準造林。值得關注的是,生物菌肥技術在退化林地修復中的應用,使土壤肥力恢復周期壓縮;保水劑在干旱地區造林中的普及,使幼苗存活率顯著提升。這些技術突破使行業從經驗驅動轉向數據驅動。

(三)社會參與:從政府主導到共建共享

多地推進的"互聯網+全民義務植樹"、打造的碳中和林基地、優化的生態補償機制,標志著行業正在突破傳統發展模式。通過螞蟻森林等公益平臺,有效激活公眾參與熱情;試點建設的"造林+科普+休閑"綜合體,使設施年接待游客量突破百萬人次。這種模式創新不僅降低財政壓力,更培育了生態文明的群眾基礎,使公眾生態保護參與度普遍提升。

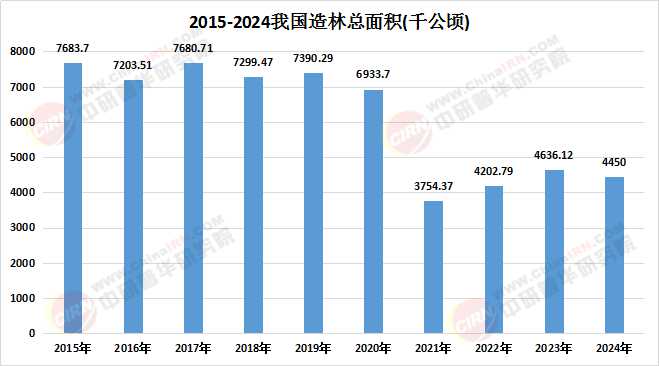

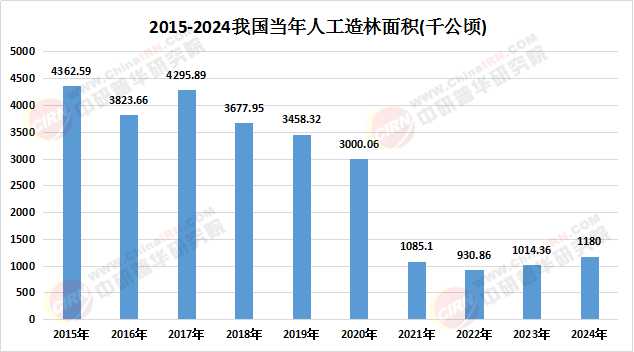

(一)總量擴張與質量躍升的雙重敘事

中國造林行業總產值實現顯著增長,生態修復工程規模大幅提升,碳匯造林市場規模持續擴張。這一增長背后,是政策強力驅動與市場需求的深度耦合:中央財政對重點生態工程的投入累計超千億元,部分省份已實現省級以上造林項目全流程數字化管理。產業鏈呈現"上游種苗培育專業化、中游造林護林集約化、下游生態產品高值化"的格局,頭部企業占據主要市場份額,而科技巨頭通過智能監測系統切入,重構傳統產業鏈價值分配。

數據來源:中研普華、國家統計局

數據來源:中研普華、國家統計局

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國造林行業競爭態勢與深度研究咨詢預測報告》顯示:

(二)區域市場的梯度協同

行業空間分布呈現區域協同發展的格局:東南沿海地區在困難立地造林、森林質量精準提升等指標上領先全國;中西部省份通過退耕還林還草工程加速生態重建。部分區域通過橫向生態補償機制,推動流域協同治理。跨省區造林項目合作的增多,標志著行業正在突破行政邊界,形成全國統一的生態建設市場。

(一)智能化:從工具應用到系統重構

未來五年,AI決策系統將深度介入造林管理全流程。基于數字孿生的森林生態系統模擬平臺,可動態預測不同經營方案的生物多樣性保護效果與碳匯潛力;區塊鏈技術有望應用于生態補償資金流轉,構建市場化生態保護機制。部分區域的實踐顯示,智能巡護系統使盜伐案件發生率顯著下降,這種技術革命將重塑行業管理成本結構。更值得關注的是,基于深度學習的森林健康診斷系統將在國有林場應用,使病蟲害識別準確率大幅提升。

(二)綠色化:從單一造林到系統修復

自然保護地體系建設將成為核心抓手,野生動物棲息地連通性持續提升,鄉土樹種占比保持高位。按當前碳價計算,森林年碳匯收益可觀,行業碳交易收入有望實現突破。這種經濟激勵將推動造林從"生態工程"轉向"氣候行動"。更深刻的變革來自工藝革新:生物炭基肥技術在退化林地修復中的應用實現土壤保水能力提升,徹底改變傳統造林"重栽輕管"模式;菌根真菌技術在困難立地造林中的普及使植被恢復周期大幅壓縮。

(三)全球化:從技術引進到標準輸出

中國造林行業正在經歷從"學習者"到"領跑者"的角色轉變。部分企業輸出的森林可持續經營認證體系,使海外項目生態管理指標優于國際標準;在"一帶一路"沿線國家承建的生態修復工程,應用自主研發的困難立地造林技術。這種技術輸出,標志著中國智慧開始影響全球生態治理。更深遠的意義在于標準輸出,發布的《森林生態系統服務功能評估規范》為全球行業發展提供中國方案。

中研普華通過對市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地幫助客戶降低投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業競爭力。想要了解更多最新的專業分析請點擊中研普華產業研究院的《2024-2029年中國造林行業競爭態勢與深度研究咨詢預測報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號