中國正處于人口老齡化的加速階段,國家統計局數據顯示,60歲及以上人口占比已達22%,其中65歲及以上人口22023萬人,占全國人口的15.6%。國際上通常看法是,當一個國家或地區60歲以上老年人口占人口總數的10%,或65歲以上老年人口占人口總數的7%,即意味著這個國家或地區的人口處于老齡化社會。在此背景下,傳統的家庭養老模式面臨子女少、空巢化等挑戰,機構養老則因供給不足、成本高昂難以全面覆蓋。社區居家養老作為“9073”養老格局的核心(90%居家+7%社區支持),成為平衡家庭需求與社會資源的關鍵模式。

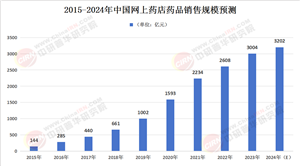

近年來,政策層面持續發力,國務院《關于加強新時代老齡工作的意見》明確提出構建“居家社區機構相協調、醫養康養結合”的體系,民政部亦通過“十四五”規劃推動社區嵌入式服務設施建設,支持助餐、助醫、家庭養老床位等業態發展。市場層面,截至2024年第二季度末,全國各類養老服務機構和設施41萬個,其中社區養老服務機構和設施36.9萬個,與2019年相比分別增加了1倍、1.2倍。據了解,民政部于“十四五”時期組織實施居家和社區基本養老服務提升行動項目,已支持184個項目地區建設34.7萬張家庭養老床位,提供64.7萬人次居家養老上門服務。

值得關注的是,供需錯配、服務碎片化等問題依然突出,行業亟需從規模擴張轉向質量提升與模式創新。

據中研產業研究院《2024-2029年社區居家養老行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》分析:

當前社區居家養老行業已從試點探索進入規模化發展新階段,但仍面臨三大矛盾:一是服務供給的標準化不足,部分地區仍依賴“政府輸血”,服務內容局限于助餐、保潔等基礎項目,難以滿足康復護理、精神慰藉等多元化需求;二是商業模式可持續性弱,如老年食堂因客單價低、運營成本高普遍虧損,家庭養老床位推廣受限于支付能力;三是區域發展失衡,一線城市嵌入醫療資源的“15分鐘服務圈”初具雛形,而三四線城市設施覆蓋率不足50%。

與此同時,行業迎來結構性機遇:政策端,《居家養老上門服務基本規范》等國家標準出臺推動服務專業化;技術端,智能手環、健康監測設備等智慧化工具提升服務效率;需求端,老年群體消費升級,對醫養結合、文化社交等中高端服務需求激增。

未來十年,行業將進入“精細化運營+生態化整合”的轉型期,以解決服務“最后一公里”痛點為核心,重構社區養老的價值鏈。

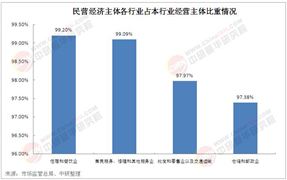

保險企業(如泰康)、物業公司(如萬科)、科技企業(如阿里健康)紛紛入局。萬科“隨園之家”通過物業嫁接養老服務,覆蓋60余城市;平安推出“智慧康養”平臺,整合保險支付與健康管理。但行業仍以中小微企業為主,整合空間巨大。

醫養融合深化。未來社區居家養老將強化醫療資源嵌入,如社區護理站納入醫保定點、家庭病床制度推廣。

智慧化重構服務流程。物聯網、AI診斷、大數據預警系統廣泛應用。

標準化與連鎖化擴張。民政部推動服務清單、人員資質、收費規范“三統一”,頭部品牌通過特許經營快速復制。

支付體系多元化。長期護理保險試點已覆蓋49個城市,商業保險產品(如泰康“幸福有約”)補充支付缺口。

社區居家養老作為中國應對老齡化社會的戰略支柱,正從政策驅動邁向市場驅動、從粗放擴張轉向高質量發展。當前,行業已形成“政府保基本、市場提品質、科技增效率”的生態框架,但需破解資源錯配、支付瓶頸、人才短缺等深層矛盾。

未來五年,三大方向將重塑行業格局:一是“醫養康護”一體化服務成為標配,社區醫療資源與養老設施深度整合;二是智慧化工具全面滲透,通過數據中臺實現需求預測、服務調度與風險防控的閉環管理;三是商業模式創新,以長期護理保險為核心構建“家庭-社區-保險”支付鏈,釋放萬億級消費潛力。最終,行業需在公益性與市場化間找到平衡點,讓每一位老年人既能“原居安老”,亦能“尊嚴享老”,真正實現“老有所養”向“老有善養”的跨越升級。

想要了解更多社區居家養老行業詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年社區居家養老行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》。我們的報告包含大量的數據、深入分析、專業方法和價值洞察,可以幫助您更好地了解行業的趨勢、風險和機遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力,就有可能在適當的時間和地點獲得領先優勢。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號