地震勘探作為地球物理勘探的核心技術,通過人工激發地震波并分析其傳播特性,在油氣資源勘探、地質災害防治、城市規劃等領域發揮關鍵作用。未來,人工智能、物聯網與新材料技術的融合將推動行業創新,產業鏈協同與全球化布局將成為核心競爭力。

一、行業現狀分析

(一)市場規模與增長動力

全球市場穩步擴張

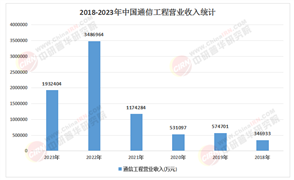

據中研普華產業研究院的《2025-2030年中國地震勘探行業全景分析及發展趨勢預測報告》分析,2022年全球地震勘探市場規模達624.14億元人民幣,預計2028年將增長至832.15億元人民幣,年復合增長率(CAGR)為4.99%。中國作為全球最大市場之一,2024年市場規模接近650億元人民幣,2030年可能突破1200億元人民幣。油氣勘探需求占比超60%,礦產資源勘查、城市規劃等領域貢獻約30%市場份額。

區域市場特征

西南、西北等地震活躍區需求剛性,四川、云南等地地震預警系統建設密集;東部沿海地區在韌性城市、地下管廊抗震設計等領域形成增量需求。縣域市場潛力巨大,農村民居抗震性能提升成為新增長點。

價格波動與成本壓力

地震勘探服務價格受設備成本、技術復雜度及環保要求影響。高精度三維地震勘探成本較傳統二維技術提升30%-50%,但勘探效率與精度顯著提升。

(二)競爭格局與市場結構

頭部企業主導

全球市場由Polarcus、Sercel、Geospace Technologies等國際企業主導,中國中石化地球物理勘探、中國地質調查局地球物理探測中心等國企占據技術高地。2025年,前五大企業市場份額超50%,行業集中度較高。

中小企業差異化競爭

初創企業聚焦細分市場,如提供高精度地震數據處理軟件、定制化勘探方案等。例如,某科技公司通過AI算法優化地震數據解釋,將處理效率提升40%。

跨界競爭加劇

華為、中興等科技企業通過生態整合進入市場,推動地震勘探與物聯網、5G技術的融合。例如,華為推出地震勘探物聯網平臺,實現設備實時監控與數據云端處理。

(三)技術發展與應用創新

核心技術突破

高精度三維地震勘探:通過寬頻帶采集、疊前處理等技術,提升數據分辨率與信噪比,為深層頁巖氣“甜點”預測提供支撐。

智能化數據處理:引入AI與大數據技術,實現地震數據自動解釋與余震預測,處理效率提升50%以上。

綠色勘探技術:研發低噪音設備、優化作業時間,減少對環境的影響。例如,采用可控震源替代炸藥,降低振動與噪音污染。

新興應用場景

城市地下空間探測:通過地震勘探技術,繪制城市地下管網、地質構造圖,為智慧城市建設提供數據支持。

地質災害預警:在地震多發區部署實時監測系統,結合地震波速變化預警潛在災害。

新能源勘探:為地熱能、可燃冰等非常規能源開發提供技術支撐。

二、政策環境與行業規范

(一)政策支持與標準制定

國家戰略推動

《防震減災法》《建設工程抗震管理條例》等文件明確抗震設防要求,推動行業規范化。應急管理部、中國地震局等部門通過財政補貼、稅收優惠支持技術創新。

行業標準完善

《地震勘探數據采集規范》《地震數據處理與解釋技術規程》等標準發布,確保勘探服務的質量與安全性。例如,要求三維地震勘探數據信噪比不低于8dB,分辨率達到米級。

(二)環保與可持續發展要求

環保法規趨嚴

《環境保護法》《水污染防治法》等法規實施,對地震勘探中的化學物質使用、廢棄物處理提出更高要求。企業需建立環境管理體系,確保合規。

綠色勘探技術推廣

研發可再生能源驅動的地震勘探設備,推廣電動鉆機、太陽能供電系統等。例如,某企業研發的電動可控震源,能耗降低30%,噪音減少50%。

三、未來發展趨勢預測

(一)技術融合與創新

人工智能與物聯網深度融合

據中研普華產業研究院的《2025-2030年中國地震勘探行業全景分析及發展趨勢預測報告》分析預測,未來,地震勘探將實現全流程智能化:通過AI算法優化觀測系統設計,利用物聯網技術實時監控設備狀態,結合云計算實現數據云端處理與共享。例如,AI可自動識別地震波中的微弱信號,提升勘探精度。

新材料技術突破

自修復混凝土、形狀記憶合金等新材料的應用,將提升工程結構的抗震性能。例如,自修復混凝土可在裂縫產生時自動填充,延長結構壽命。

(二)市場需求多元化

從“災后救助”向“災前預防”升級

公眾與企業對地震安全的需求轉變,推動地震保險、應急演練服務等市場發展。例如,某保險公司推出地震巨災保險產品,覆蓋范圍擴大至縣域市場。

ESG投資理念普及

企業的抗震防災能力成為資本關注的重要指標,推動行業向綠色、可持續方向發展。例如,ESG基金對地震勘探企業的投資占比逐年提升。

(三)產業鏈協同與全球化布局

上下游企業整合

地震勘探企業通過并購工程抗震設計公司、應急裝備制造商,構建“監測-預警-防御”閉環。例如,某企業收購傳感器制造商,提升核心技術掌控力。

國際市場拓展

“一帶一路”沿線國家成為出口重要市場,企業通過建立海外研發中心、銷售網絡,提升全球競爭力。例如,某企業在東南亞市場設立分支機構,推動本地化服務。

四、行業挑戰與應對策略

(一)技術壁壘與研發投入

高精度技術門檻

三維地震勘探、AI數據處理等技術研發成本高,中小企業面臨資金壓力。

應對策略:加強產學研合作,推動技術共享與成果轉化;政府設立專項基金,支持關鍵技術研發。

(二)環保壓力與可持續發展

生態保護要求提升

地震勘探活動可能對地表生態系統、地下水資源造成影響,需加強環境監測與評估。

應對策略:采用低噪音設備、優化作業時間,減少對環境的影響;建立環境恢復基金,確保勘探后生態修復。

(三)國際競爭與供應鏈風險

國際巨頭競爭壓力

Polarcus、Sercel等國際企業在高端市場占據優勢,中國企業需通過性價比優勢和服務創新搶占市場份額。

供應鏈不確定性

國際政治經濟形勢變化對供應鏈造成影響,企業需加強供應鏈風險管理。

應對策略:拓展多元化市場,降低對單一市場的依賴;加強供應鏈管理,建立穩定的供應商體系;推動國產化替代,降低供應鏈風險。

......

欲了解更多關于地震勘探行業的市場數據及未來行業投資趨勢,可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國地震勘探行業全景分析及發展趨勢預測報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號