2025年園林灌溉行業發展前景預測及投資分析

園林灌溉行業是指通過科學手段為園林植物提供生長所需水分的技術體系,涵蓋設備研發、系統設計、工程實施及運維服務全鏈條。其核心價值在于通過精準的水資源管理,提升植物成活率與景觀品質,同時兼顧節水環保與生態效益。傳統灌溉依賴人工或定時定量系統,存在水資源浪費、能耗高、效率低等問題;而現代園林灌溉則以智能化、精準化為特征,通過物聯網傳感器實時監測土壤濕度、氣象條件及植物需水量,動態調整灌溉策略。

一、行業現狀:技術驅動與需求升級雙輪并進

1. 政策紅利與市場擴容

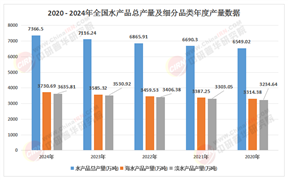

近年來,國家對生態文明建設的重視為園林灌溉行業注入強勁動力。《國家節水行動方案》明確要求公共綠地節水器具普及率達100%,北京、上海等一線城市率先啟動“中水回用+雨水收集”雙水源工程,推動園林灌溉從“市政供水依賴”轉向“多源水資源協同”。政策直接刺激市場需求,近幾年中國有效灌溉面積持續增長。

2. 消費分層與場景裂變

園林灌溉市場呈現“金字塔型”結構:塔尖領域聚焦智慧灌溉系統、農業物聯網平臺等高技術壁壘產品,服務大型市政項目與高端地產;塔身領域以滴灌帶、微噴頭等耗材為主,滿足日常運維需求;塔基領域如渠道襯砌、管網鋪設等,因基礎設施升級成為增長基礎。客戶群體分化明顯:政府項目傾向全生命周期解決方案,要求“EPC+O模式”(設計-采購-施工-運維一體化);商業地產則偏好“輕量化”智能設備,例如某購物中心屋頂花園采用無線傳感器+太陽能泵站,年運維成本降低60%。

1. 智能化與精準化深度融合

未來五年,園林灌溉將向“天空地一體化”邁進。衛星遙感監測區域植被指數,無人機巡檢識別局部旱情,地面傳感器實時反饋根系吸水狀態,三者協同構建“墑情-苗情-災情”全流程智能管控體系。例如,某企業推出的“數字大田管理系統”通過多光譜無人機識別植物脅迫信號,自動觸發精準灌溉,農藥與化肥用量減少30%。此外,邊緣計算技術使灌溉設備具備本地決策能力,即使網絡中斷仍可按預設策略運行,系統可靠性提升90%。

2. 生態化與可持續性并重

環保需求推動園林灌溉向“零排放”轉型。雨水收集系統與中水回用裝置成為標配,例如北京某公園通過地下蓄水池+砂濾裝置,實現雨水利用率85%。生物技術進一步拓展節水邊界,微生物促生劑提升植物耐旱性,基因編輯技術培育低耗水品種。例如,某科研機構培育的“抗旱草坪草”在干旱脅迫下仍能維持80%的生理活性,搭配智能灌溉系統后,年節水50萬噸。

三、投資分析:三大黃金賽道的戰略機遇

據中研普華產業研究院《2025-2030年版園林灌溉產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》分析:

1. 智能灌溉系統

具備AI決策、多源數據融合能力的企業將主導市場。例如,某企業開發的“AI灌溉大腦”通過機器學習優化灌溉策略,在西北干旱地區試點中節水效率達90%。投資者可關注兩類企業:一是擁有核心算法的科技公司,二是具備系統集成能力的工程服務商。需警惕技術適配風險,例如復雜地形(如梯田)中設備安裝成本可能超預算50%。

2. 節水材料與裝備

生物可降解材料、光伏驅動泵站等細分領域潛力巨大。例如,某企業研發的“淀粉基滴灌帶”6個月內完全降解,較傳統PE管材成本增加僅15%,已獲歐盟生態認證。投資者可布局兩類方向:一是環保新材料,二是新能源驅動裝備。需關注供應鏈穩定性,例如光伏組件價格波動可能影響泵站經濟性。

3. 生態修復與運營

鹽堿地改良、礦山修復等場景催生新需求。例如,某企業在內蒙古草原實施的“微潤灌溉+植被重建”項目,使植被覆蓋率從5%提升至65%,年碳匯收益超200萬元。投資者可關注兩類模式:一是“工程+運營”一體化,二是碳匯交易收益分成。需評估政策持續性,例如補貼退坡可能影響項目收益率。

2025年園林灌溉行業正從“技術工具”進化為“生態媒介”。當每一滴水都承載著植物生長的密碼,當每一次灌溉都成為城市與自然對話的紐帶,行業必將重塑人與環境的共生關系。對于投資者而言,園林灌溉不僅是捕捉城市化紅利的窗口,更是參與全球生態治理的戰略支點。唯有以技術創新為引擎、以生態價值為導向,方能在智能化浪潮中破浪前行,書寫屬于這個時代的“綠色智慧”新篇章。

中研普華通過對市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地幫助客戶降低投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業競爭力。想要了解更多最新的專業分析請點擊中研普華產業研究院的《2025-2030年版園林灌溉產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號