2025年進口食品行業發展前景預測及投資戰略研究

進口食品行業是通過國際貿易渠道將境外生產的食品引入國內市場進行銷售的全產業鏈體系,涵蓋從采購、運輸、倉儲到分銷、零售的完整閉環。其產品矩陣覆蓋初級農產品(如肉類、水產品、水果蔬菜)、加工食品(如乳制品、休閑零食、調味品)及特殊膳食(如嬰幼兒輔食、老年食品)三大核心類別。行業邊界隨消費升級持續擴展,例如功能性食品、細胞培養海鮮等創新品類正加速進入中國市場。

一、行業現狀全景分析

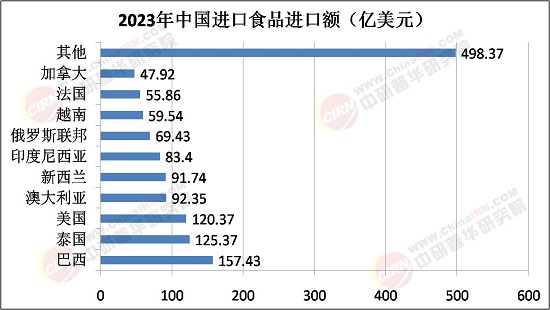

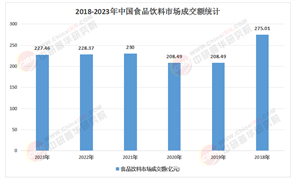

1. 市場規模與增長動能

中國已躍升為全球第二大進口食品消費國,市場規模持續增長。消費升級構成核心驅動力,中等收入群體規模突破5億人,其年均可支配收入達8-15萬元區間,推動高端乳制品、冰鮮牛肉、有機水果等品類需求激增。跨境電商成為重要增長極,通過"保稅備貨+跨境直購"模式,將生鮮類進口商品配送時效壓縮至48小時內,帶動該品類占比從2020年的12%提升至25%。

2. 消費行為結構性轉變

健康意識覺醒重塑消費偏好,70%城市家庭月均進口食品支出超千元,其中低糖、高蛋白、無添加產品需求年增速超20%。年輕群體(90后/00后)占比達45%,推動進口零食、精品咖啡、功能性飲料等品類創新。區域市場呈現梯度發展特征,長三角、珠三角仍為消費主力,但中西部省份滲透率年提升3-5個百分點,下沉市場潛力加速釋放。

二、發展前景預測

據中研普華產業研究院《2025-2030年中國進口食品行業深度發展研究與“十五五”企業投資戰略規劃報告》顯示:

1. 技術驅動產業變革

生物技術將重塑產品形態,細胞培養海鮮、精準發酵乳制品等創新品類進入商業化階段。人工智能在供應鏈管理中的應用深化,需求預測準確率提升至90%,庫存周轉率加快30%。可持續發展成為行業標配,60%企業將采用可降解包裝,碳足跡追溯系統覆蓋主要品類。

2. 消費趨勢演變方向

"健康+個性"成為核心訴求,定制化營養方案、代謝適應型食品等新興賽道崛起。體驗式消費加速滲透,AR虛擬試吃、智能營養師等場景化服務普及。國別文化賦能品牌價值,意大利美食節、日本清酒文化周等主題活動年增200場,推動特色品類銷售增長。

3. 政策環境優化方向

自貿區網絡持續擴容,預計新增10個指定監管場地,通關時效壓縮至2小時內。食品安全標準與國際全面接軌,Codex標準采納率提升至90%。綠色貿易壁壘加強,碳關稅政策倒逼企業優化供應鏈布局,近岸生產、區域倉儲成為主流策略。

1. 高潛力投資領域

功能性食品賽道:聚焦腸道健康、運動營養、銀發膳食等細分領域,投資具備臨床驗證能力的創新企業。

小眾產地開發:布局格魯吉亞葡萄酒、秘魯藜麥、埃塞俄比亞咖啡等特色品類,構建差異化供應鏈。

技術基礎設施:投資區塊鏈溯源平臺、智能冷鏈設備制造商,分享行業數字化紅利。

跨境電商服務:關注保稅倉運營、跨境支付、海外倉建設等配套服務領域。

2. 核心風險預警

地緣政治風險:建立覆蓋前十大品類的多源采購體系,分散供應鏈集中度風險。

標準接軌風險:組建國際標準研究團隊,確保產品符合Codex、HACCP等國際認證要求。

消費偏好變遷:運用大數據動態監測消費趨勢,保持產品迭代速度領先市場6-12個月。

技術替代風險:對細胞培養、3D打印食品等顛覆性技術保持戰略關注,適時布局前沿領域。

3. 戰略布局建議

區域深耕:在長三角、粵港澳大灣區建設進口食品創新中心,輻射全國市場。

品牌矩陣:構建"國際品牌+本土化子品牌"雙輪驅動體系,滿足多元化需求。

生態構建:聯合物流企業、金融機構、科研機構打造產業聯盟,提升綜合競爭力。

合規先行:建立覆蓋全鏈條的食品安全管理體系,將合規成本轉化為品牌溢價。

2025年進口食品行業正站在消費升級與技術革命的交匯點,市場規模持續擴張與產業結構深度調整并存。企業需以"品質+創新"為核心,構建覆蓋供應鏈、產品、渠道、服務的全價值鏈競爭力。投資者應把握結構性機遇,重點關注健康化、個性化、可持續化三大趨勢,在風險可控前提下分享行業增長紅利。未來五年,行業將涌現出一批兼具國際視野與本土智慧的領軍企業,推動中國進口食品市場向萬億級規模邁進。

中研普華通過對市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地幫助客戶降低投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業競爭力。想要了解更多最新的專業分析請點擊中研普華產業研究院的《2025-2030年中國進口食品行業深度發展研究與“十五五”企業投資戰略規劃報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號