2025年海洋經濟行業未來發展趨勢及產業調研報告

海洋經濟是以海洋資源開發利用為核心,涵蓋海洋產業活動及相關服務的綜合性經濟體系。作為陸海兼備的大國,中國擁有1.8萬公里海岸線,海洋經濟已成為國家高質量發展的戰略要地。其本質是通過技術創新與產業升級,將海洋資源轉化為經濟優勢,推動從“近海開發”向“深遠海拓展”的范式轉變,形成涵蓋資源勘探、裝備制造、生態保護、國際合作的完整產業鏈。

一、行業現狀:政策驅動與結構優化雙輪并進

1. 政策紅利加速釋放

2025年海洋經濟迎來頂層設計密集落地。中央財經委員會第六次會議明確提出“推動海洋經濟高質量發展”,強調創新驅動、高效協同、產業更新、人海和諧、合作共贏五大方向。自然資源部等六部門聯合發布《關于推動海洋能規模化利用的指導意見》,將海上風電、潮汐能等納入重點發展領域;政府工作報告首次將“深海科技”列入國家未來產業重點,并提出建設全國海洋經濟發展示范區。

2. 產業結構持續優化

傳統產業通過技術改造實現轉型升級:

海洋漁業:從近海捕撈轉向深遠海養殖,智能化養殖工船突破季節限制,例如“湛江灣1號”深遠海養殖工船實現全年連續生產;

海洋交通運輸:數字化港口與無人駕駛集裝箱船提升效率,青島港建成全球首個自動化碼頭集群,寧波舟山港實現AI調度系統全覆蓋;

船舶工業:LNG動力、氫燃料電池推進系統推動綠色轉型,17.5萬方大型LNG船、10800車LNG雙燃料汽車運輸船等新型船舶開工建造。

新興產業成為增長極:

海洋新能源:海上風電裝機容量全球第一,2025年一季度新增并網容量同比增長41.6%,潮汐能、波浪能技術進入商業化前期;

海洋生物醫藥:免疫抗腫瘤海洋新藥BG136進入臨床二期,深海微生物基因數據集鑒定出7564個新物種,為藥物研發提供資源庫;

深海科技:載人潛水器下潛深度刷新紀錄,深海采礦機器人實現礦物智能識別與開采,全球首個深海海山數字化智能系統發布,推動深海進入數智化時代。

二、未來發展趨勢:綠色化、智能化與全球化

據中研普華產業研究院《2025-2030年中國海洋經濟行業深度發展研究與“十五五”企業投資戰略規劃報告》顯示:

1. 綠色化:從資源開發到生態保護

環保理念重塑產業邏輯:

生態友好型開發:人工魚礁增殖漁業資源,海上風電與海洋養殖形成“風光漁互補”模式,例如江蘇如東海上風電場下方養殖海帶、貝類;

綠色技術普及:文昌9-7鉆井平臺應用火炬氣回收技術實現“零排放”,世界首艘安裝碳捕集設備的海上浮式生產儲油船建造完畢;

循環經濟模式:海洋塑料垃圾回收技術實現“變廢為寶”,浙江舟山建成全國首個海洋塑料廢棄物回收處理中心。

2. 智能化:數據驅動產業變革

人工智能與數字技術深度融合:

智慧航運:多模態大模型整合船舶航行數據,生成動態運營方案;數字孿生技術模擬裝備運行狀態,優化維護周期;

智能養殖:物聯網傳感器實時監測水質、溫度,AI算法自動調節投喂量,降低人力成本30%以上;

元宇宙應用:管理者在虛擬世界規劃海洋牧場布局,數字人船長提供7×24小時在線指導,情緒識別算法感知船員疲勞度。

3. 全球化:深度參與國際治理

中國海洋經濟加速融入全球價值鏈:

資源開發合作:與東南亞、非洲國家共建海洋產業園,例如中廣核在英國建設海上風電項目,帶動中國裝備出口;

科研合作:參與國際大洋發現計劃(IODP),與德國、日本聯合研發深海探測裝備;

標準制定:主導制定ISO海洋能利用國際標準,提升在全球海洋治理中的話語權。

1. 海洋新能源:海上風電領跑,潮汐能蓄勢待發

海上風電已進入規模化發展階段,但面臨并網消納、設備國產化率不足40%等挑戰;潮汐能因技術成熟度低,目前仍處于示范項目階段,預計2030年后迎來爆發。

2. 深海科技:商業化進程加速,技術壁壘待突破

深海采礦裝備、生物基因勘探等領域政策扶持力度加大,年均投資增速達20%,但深海傳感器、極地破冰船等關鍵技術仍受制于歐美。

3. 海洋生物醫藥:創新驅動高增長

年均增速達15%,但面臨研發周期長、臨床轉化率低等問題,需加強產學研協同創新。

4. 海洋旅游:消費升級催生新需求

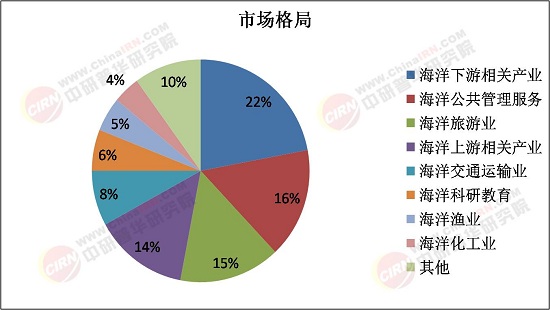

濱海旅游收入占海洋經濟比重超35%,但同質化競爭嚴重,需通過“文化+科技”賦能,例如海南自貿港推出“免稅購物+郵輪旅游”套餐。

2025年的海洋經濟正站在歷史轉折點上。政策紅利、技術創新與市場需求的共振,推動行業從規模擴張轉向質量優先。未來五年,海洋經濟有望以年均7%以上的增速增長,成為中國式現代化的“藍色支點”。

在激烈的市場競爭中,企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢,有效規避行業投資風險,更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場,牢牢把握行業競爭的主動權。更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2025-2030年中國海洋經濟行業深度發展研究與“十五五”企業投資戰略規劃報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號