當全球數字化進程駛入深水區,當海洋資源開發從表層邁向立體,海底光纜作為連接大陸的"信息高速公路"和能源傳輸的"海上動脈",正經歷從功能單一到系統集成的產業躍遷。這個融合通信技術、材料科學與海洋工程的復合型產業,既承載著全球數據流動的使命,也肩負著能源結構轉型的重任。在"雙循環"戰略與海洋強國建設的雙重背景下,中國海纜制造行業正從技術跟隨邁向創新引領。

一、海纜制造行業市場現狀分析

(一)技術迭代重塑產品形態

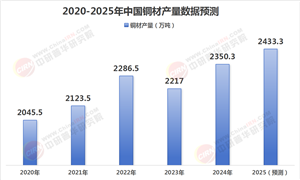

海纜制造技術呈現"雙軌并進"特征:通信海纜向超高速、大容量方向演進,電力海纜向高壓直流、柔性傳輸領域突破。光纖預制棒工藝的優化使單根海纜傳輸容量突破,中繼器小型化技術則將海底中繼間距延長。某企業研發的"低煙無鹵"絕緣材料,在提升海纜耐腐蝕性的同時降低環境風險,這種材料創新正在改寫行業技術標準。

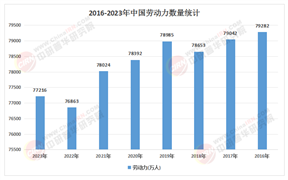

制造工藝的智能化轉型尤為顯著。某工廠通過引入機器人纏繞系統,將鎧裝層精度提升至,配合在線監測技術,使產品合格率大幅提升。這種"黑燈工廠"模式不僅提高效率,更推動行業從勞動密集型向技術密集型轉變。

(二)產業鏈整合催生新生態

行業形成"設計-制造-鋪設-運維"的全周期服務能力。頭部企業通過并購海工船隊,實現從產品供應到工程總包的轉型。這種縱向整合使項目交付周期縮短,客戶黏性顯著增強。跨界融合創造新價值。某企業將5G通信模塊嵌入海纜系統,構建起實時監測的"數字孿生"網絡。這種"海纜+物聯網"的創新,使海底資產從被動維護轉向主動管理,運維成本大幅降低。

(三)區域布局呈現集群效應

長三角、珠三角形成海纜制造核心區。某產業園集聚多家龍頭企業,通過共享檢測平臺、聯合技術攻關,構建起覆蓋原材料到成品的完整鏈條。這種集群化發展不僅降低物流成本,更推動行業標準制定。國際產能合作呈現新態勢。某企業在東南亞建設海纜基地,既規避貿易壁壘,又貼近新興市場需求。這種"本土化制造+全球化服務"的模式,正在重塑全球海纜產業版圖。

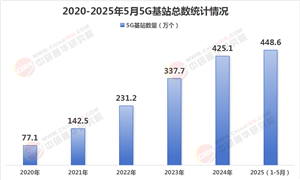

(一)通信海纜市場持續擴容

全球數據流量激增驅動超高速海纜建設。某國際海纜系統將跨洋傳輸容量提升至,服務全球互聯網流量增長。這種"容量先行"的投資邏輯,使通信海纜市場保持增長態勢。新興市場成為主要增量來源。東南亞、非洲等地區加速數字基建,某跨島國海纜項目將區域網絡延遲降低,這種"數字橋梁"效應正在釋放被壓抑的連接需求。

根據中研普華產業研究院發布的《2025-2030年中國海纜制造行業深度調研與趨勢預測研究報告》顯示:

(二)電力海纜市場加速崛起

海上風電規模化開發催生高壓海纜需求。某風電場通過采用柔性直流技術,將電能輸送距離延長,這種技術突破使遠海風電開發成為可能。電力海纜市場正從"配套設備"升級為"戰略資產"。能源互聯構建新市場空間。某跨海電網項目實現大陸與島嶼的電力互通,這種"電網互聯"模式不僅提升供電可靠性,更創造出新的商業模式。

(三)服務市場形成價值高地

運維服務從"成本中心"轉向"利潤中心"。某企業通過建立海底資產數據庫,提供預測性維護服務,客戶續約率顯著提升。這種服務模式創新正在重構行業價值分配。工程總包(EPC)模式成為主流。某項目通過整合設計、制造、鋪設資源,將項目周期縮短,這種"交鑰匙"工程使客戶全周期成本降低。EPC模式占比提升,正在重塑行業競爭格局。

(一)技術創新突破物理極限

超導材料應用將改寫海纜傳輸效率。某實驗室研發的高溫超導海纜,在保持體積優勢的同時將輸電損耗降低。這種材料革命若實現商業化,將推動海纜從"功能載體"升級為"效能引擎"。人工智能賦能海纜系統。某項目通過部署海底機器人,實現海纜故障的自主檢測與修復,這種"智能海纜"概念正在從實驗室走向商用。AI與海纜的深度融合,將創造出全新的運維范式。

(二)應用場景拓展產業邊界

"海纜+海洋觀測"開辟新賽道。某項目將環境傳感器嵌入海纜系統,構建起實時監測的海洋立體網絡。這種"一纜多用"的創新,使海纜從通信管道升級為海洋數據采集終端。深海資源開發催生特種海纜需求。某礦企通過定制耐壓海纜,實現深海礦產開采設備的遠程控制。這種"工業互聯網+海纜"的融合,正在拓展海纜的應用場景。

(三)綠色轉型重塑行業基因

環保材料應用成為硬性要求。某企業采用可降解鎧裝層,使海纜退役后對海洋生態影響降低。這種綠色創新不僅符合國際海事組織規范,更成為進入歐美市場的"通行證"。循環經濟模式開始萌芽。某項目通過回收退役海纜中的金屬資源,實現材料閉環利用。這種"制造-使用-回收"的全生命周期管理,正在推動行業向碳中和目標邁進。

中研普華通過對市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地幫助客戶降低投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業競爭力。想要了解更多最新的專業分析請點擊中研普華產業研究院的《2025-2030年中國海纜制造行業深度調研與趨勢預測研究報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號