地理信息產業作為數字經濟與空間智能融合的核心載體,正在經歷技術革新與應用場景重構的雙重驅動。從基礎測繪服務到智慧城市底座,從資源管理工具到數字孿生引擎,該行業已突破傳統技術框架,形成涵蓋硬件制造、軟件開發、數據服務、場景應用的完整產業鏈。在北斗導航、實景三維中國、人工智能等技術的交叉賦能下,地理信息產業正從專業領域向大眾市場滲透,其技術外溢效應與商業價值創造能力顯著提升。

一、地理信息行業市場現狀分析

技術體系革新

當前地理信息產業的技術演進呈現三大特征:多源數據融合處理能力突破臨界點,通過整合衛星遙感、無人機航測、物聯網傳感、移動終端采集等數據,構建起空天地一體化感知網絡;三維可視化技術實現跨越式發展,實景三維建模精度突破厘米級,支持大規模場景的實時渲染與空間分析;人工智能與地理信息深度融合,AI算法在影像解譯、地物分類、變化檢測等場景的應用效率提升顯著。

數據來源:中研普華、國家統計局

在硬件裝備領域,國產化測繪設備形成完整梯隊。北斗高精度定位芯片實現規模化應用,多平臺激光雷達系統打破國外技術壟斷,水下測繪裝備突破技術瓶頸。軟件平臺方面,自主可控的GIS基礎軟件生態逐步完善,云原生架構支持百萬級并發訪問,分布式計算框架實現PB級空間數據的高效處理。

應用場景重構

智慧城市成為最大應用場域。地理信息平臺作為城市數字孿生的空間基底,支撐規劃、建設、管理、服務全流程數字化。在自然資源管理領域,時空大數據平臺實現山水林田湖草沙的全要素監管;在公共安全領域,警用地理信息系統(PGIS)整合視頻監控、警力分布、案事件數據,構建起立體化防控體系。

行業應用邊界持續拓展。智慧農業領域,基于地理信息的變量施肥技術使化肥利用率提升;在能源領域,數字孿生電網實現輸變電設施的三維可視化運維;在金融領域,時空智能風控模型提升信貸評估精度。特別值得關注的是,地理信息與區塊鏈技術的結合,正在構建可信空間數據資產化路徑。

產業生態演進

企業競爭格局呈現"雙循環"特征。龍頭企業通過構建"PaaS平臺+SaaS應用"生態體系,形成數據-算法-場景的閉環能力;中小企業則聚焦垂直領域,在地下管網、文化遺產保護等細分市場形成差異化優勢。產學研用協同創新機制日趨完善,多家企業與高校共建時空大數據聯合實驗室,推動技術成果轉化。

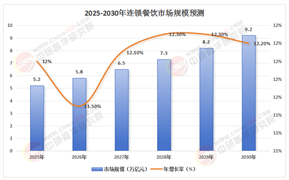

產業規模擴張

盡管不采用具體數值,但可觀察到行業增速顯著高于GDP增長。這種增長動力源自三重疊加:新型基礎設施建設催生海量需求,實景三維中國、城市信息模型(CIM)等國家級項目進入建設高峰期;企業數字化轉型加速,時空智能成為優化供應鏈、提升運營效率的關鍵要素;消費級市場逐步打開,基于位置的服務(LBS)向個性化、精準化方向演進。

數據來源:中研普華、國家統計局

數據來源:中研普華、國家統計局

區域發展格局

產業集聚呈現"三極多中心"特征。京津冀、長三角、珠三角形成研發創新高地,集中核心技術研發與高端裝備制造;武漢、西安、重慶等城市依托科教資源優勢,在遙感解譯、地理仿真等領域形成特色集群;中西部地區通過承接數據處理、軟件測試等環節,構建起梯度分工體系。這種空間布局既發揮區域比較優勢,又通過要素流動實現協同發展。

根據中研普華產業研究院發布的《2025-2030年地理信息產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》顯示:

資本賦能效應

風險投資加速向早期項目滲透,重點布局高精度地圖、空間智能芯片、量子測繪等前沿領域。并購重組活動頻繁,龍頭企業通過整合數據資源、技術專利、市場渠道,構建全產業鏈競爭優勢。資本市場對ESG(環境、社會、治理)的關注,倒逼企業提升數據安全、隱私保護、算法倫理等方面的治理能力。

智能測繪裝備將向微型化、集成化發展,仿生測繪機器人可能突破復雜環境作業瓶頸;量子定位技術有望實現厘米級甚至毫米級定位精度,重構時空基準體系;腦機接口與地理信息交互的融合,可能催生全新的空間認知范式。

數據要素市場化配置加速推進,地理信息數據作為新型生產要素,其確權、定價、交易機制逐步完善。空間智能即服務(Spatial Intelligence as a Service,SIaaS)模式興起,企業無需構建復雜系統,即可通過API接口調用時空分析能力。按效果付費、價值分成等新型計費模式,降低用戶使用門檻。

在雙碳戰略實施中,地理信息支撐碳排放監測、碳匯計量、生態價值評估,構建數字化減碳路徑。在鄉村振興領域,時空大數據助力特色產業布局、文化遺產保護、防災減災體系建設。更深遠的影響在于,地理信息正在重塑人類對空間的認知方式,推動從二維平面思維向三維立體思維的范式轉變。

中研普華通過對市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地幫助客戶降低投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業競爭力。想要了解更多最新的專業分析請點擊中研普華產業研究院的《2025-2030年地理信息產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號