前言

隨著中國基礎設施建設的持續推進與新型城鎮化戰略的深化,工程保險作為風險管理的重要工具,正迎來政策支持、技術創新與市場需求升級的多重驅動。近年來,國家層面多次強調“安全發展”理念,推動工程保險從傳統的事后賠付向全生命周期風險管理轉型。與此同時,綠色建筑、智慧城市、新能源等新興領域的崛起,為工程保險行業開辟了新的增長空間。然而,行業仍面臨風險評估模型滯后、產品同質化、專業人才短缺等挑戰。

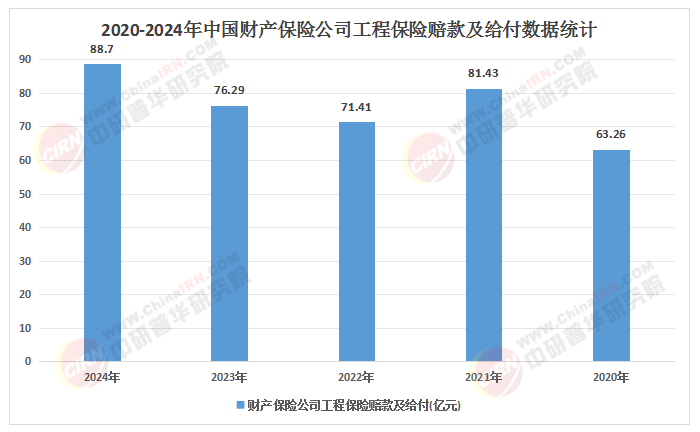

一、行業發展現狀分析

(一)政策驅動與監管強化

中國政府將工程保險納入國家風險管理體系,推動行業規范化發展。住建部、銀保監會聯合發布的《關于推進工程建設領域保險制度改革的指導意見》明確要求,政府投資項目必須投保工程質量潛在缺陷保險(IDI),并鼓勵社會資本項目參照執行。此外,綠色建筑保險、裝配式建筑保險等創新險種被納入試點范圍,推動行業與綠色發展目標深度融合。監管層面,銀保監會加強對保險公司的償付能力與風險管理能力評估,倒逼行業提升專業化水平。

(二)市場需求與產品創新

根據中研普華研究院《2025-2030年中國工程保險行業市場現狀調查及發展前景預測研究報告》顯示:中國工程保險需求呈現多元化、精細化特征。傳統建筑工程險仍占主導地位,但新興領域需求快速增長。例如,新能源電站建設對設備故障險、自然災害險的需求激增;智慧城市項目對網絡安全險、數據泄露險的關注度提升;綠色建筑項目則催生了碳減排保險、環保責任險等創新產品。此外,工程保險與金融服務的融合趨勢明顯,例如“保險+信貸”模式緩解中小企業融資難題,“保險+科技”模式提升風險預警能力。

(三)服務模式與風險管理升級

工程保險服務從單一賠付向全流程風險管理延伸。保險公司通過引入物聯網、大數據、人工智能等技術,構建風險監測平臺,實現對工程項目的實時動態監控。例如,在橋梁、隧道等重大基礎設施項目中,傳感器數據被用于預測結構安全風險;在裝配式建筑項目中,區塊鏈技術被用于追溯建材質量與施工責任。此外,保險公司與第三方風險管理機構合作,提供風險評估、事故預防、應急救援等增值服務,形成“保險+服務”的閉環生態。

(數據來源:綜合行業報告、市場研究及公開數據整理)

二、宏觀環境分析

(一)政策環境:安全與綠色并重

國家政策對工程保險行業的支持力度持續加大。一方面,“十四五”規劃明確提出“完善工程建設領域保險制度”,推動IDI保險、安全生產責任險等強制投保范圍擴大;另一方面,綠色發展政策推動工程保險與碳減排目標結合,例如對采用低碳技術的項目給予保費優惠。此外,區域協調發展戰略(如粵港澳大灣區、長三角一體化)帶動跨區域工程保險需求增長,要求保險公司提升跨區域服務能力。

(二)經濟環境:基建投資與產業升級驅動

中國經濟結構調整與產業升級為工程保險提供雙重機遇。傳統基建領域,鐵路、公路、水利等重大項目仍需工程保險保障;新興領域,5G基站、數據中心、新能源電站等新型基礎設施加速建設,催生新的保險需求。此外,制造業升級推動工業廠房、智能工廠等項目投保率提升,而老舊小區改造、城市更新等民生工程則對工程質量保險提出更高要求。

(三)社會環境:風險意識與責任意識提升

社會公眾對工程安全與質量風險的關注度顯著提高。重大安全事故(如橋梁坍塌、建筑火災)頻發,倒逼建設單位加強風險管理。與此同時,消費者維權意識增強,對工程質量保險的認知度與接受度提升。此外,ESG(環境、社會、治理)理念普及推動企業將工程保險納入社會責任體系,例如通過投保綠色建筑保險展示環保承諾。

(四)技術環境:數字化重塑行業生態

新技術為工程保險行業帶來顛覆性變革。物聯網設備實現工程項目的實時數據采集,例如通過監測混凝土溫度、應力變化預防質量事故;大數據與人工智能技術優化風險評估模型,例如通過分析歷史賠付數據預測區域性風險;區塊鏈技術提升保單存證與理賠效率,例如通過智能合約實現自動賠付。此外,數字孿生技術被用于模擬工程項目的全生命周期風險,為保險產品設計提供依據。

三、競爭格局分析

(一)市場主體多元化

中國工程保險市場呈現“傳統險企+專業再保險公司+外資機構+科技企業”的競爭格局。傳統險企(如人保財險、平安產險)憑借品牌與渠道優勢占據主導地位,但面臨服務模式創新的壓力;專業再保險公司(如中再產險)通過承保高風險項目提升技術能力;外資機構(如慕尼黑再保險、瑞士再保險)憑借國際經驗切入高端市場;科技企業則通過技術輸出切入細分領域,例如為保險公司提供風險監測平臺。

(二)差異化競爭策略

頭部企業通過產品創新與生態合作搶占市場份額。例如,人保財險推出“工程保”系列產品,覆蓋從設計、施工到運維的全流程風險;平安產險與建筑企業合作開發“智慧工地”解決方案,整合保險與物聯網服務;外資機構則聚焦綠色建筑、新能源等高端領域,提供定制化產品與服務。中小險企則通過區域深耕與細分領域突破,例如在老舊小區改造、農村基建等領域提供差異化服務。

(三)區域競爭格局分化

工程保險市場區域競爭格局呈現“東部領先、中西部追趕”態勢。東部地區經濟發達、基建需求旺盛,保險公司競爭激烈,服務模式與產品創新領先;中西部地區隨著“一帶一路”倡議與區域協調發展戰略推進,工程保險需求快速增長,但保險公司服務能力相對薄弱,存在市場空白。此外,自貿試驗區、國家級新區等政策紅利區域成為保險公司布局重點。

四、案例分析

(一)人保財險:全流程風險管理服務商

人保財險通過“保險+科技+服務”模式構建工程保險生態。在港珠澳大橋項目中,人保財險利用物聯網傳感器實時監測橋梁結構安全,并聯合第三方機構提供應急救援服務;在雄安新區智慧城市項目中,人保財險推出“數字基建保險”,覆蓋網絡安全、數據泄露等新興風險。此外,人保財險還通過“工程保”APP提供在線投保、理賠、風險預警等一站式服務,提升客戶體驗。

(二)平安產險:智慧工地解決方案提供商

平安產險以“智慧工地”為核心,整合保險與物聯網技術。在深圳某超高層建筑項目中,平安產險部署智能安全帽、塔吊監測系統等設備,實時監控施工人員行為與設備狀態,并通過AI算法預警風險。此外,平安產險還與建筑企業合作開發“工程鏈”平臺,實現建材采購、施工進度、質量檢測等數據的互聯互通,為保險定價與風險評估提供依據。

(三)慕尼黑再保險:綠色建筑保險創新者

慕尼黑再保險憑借國際經驗切入中國綠色建筑市場。其“綠色建筑性能保險”產品覆蓋設計、施工、運營全周期,若項目未能達到綠色建筑標準,保險公司將承擔整改費用。此外,慕尼黑再保險還與國內認證機構合作,開發綠色建筑風險評估模型,推動行業標準化發展。

(一)全生命周期風險管理深化

工程保險將從單一環節覆蓋向全生命周期延伸。保險公司將參與項目前期設計風險評估、中期施工過程監控、后期運維質量保障,形成“預防-監測-賠付-改進”的閉環。例如,在橋梁項目中,保險公司將聯合設計單位優化結構方案,在施工過程中實時監測應力變化,在運營期提供定期檢測與維護建議。

(二)綠色與智能雙輪驅動

綠色建筑與智慧城市將成為工程保險的核心增長點。綠色建筑保險將覆蓋碳減排、環保材料、能源效率等風險,推動行業與“雙碳”目標結合;智慧城市保險將聚焦網絡安全、數據隱私、智能設備故障等新興風險,要求保險公司提升技術能力。此外,保險公司將與新能源、物聯網企業合作,開發定制化產品與服務。

(三)跨境工程保險需求增長

隨著“一帶一路”倡議推進,中國工程企業海外項目增多,跨境工程保險需求快速增長。保險公司需應對不同國家的法律、匯率、政治風險,并提升跨境服務能力。例如,在東南亞基建項目中,保險公司需聯合當地機構提供本地化服務,并利用區塊鏈技術實現保單存證與理賠協同。

六、投資前景分析

(一)高增長細分領域布局

綠色建筑保險、智慧城市保險、跨境工程保險等細分領域將成為投資熱點。綠色建筑保險領域,可關注具備碳核算能力的企業;智慧城市保險領域,可投資物聯網設備與數據分析平臺;跨境工程保險領域,可布局具備國際服務網絡的機構。此外,工程保險科技(如風險監測、智能核保)也是潛在投資方向。

(二)生態合作與資源整合

工程保險行業的投資邏輯將從單一產品轉向生態合作。投資者可關注具備資源整合能力的企業,例如通過并購第三方風險管理機構、科技公司或國際再保險公司,構建“保險+服務+技術”的生態體系。此外,與建筑企業、金融機構的跨界合作也將成為投資重點。

(三)風險與挑戰應對

投資者需關注政策變化、技術迭代與市場競爭等風險。政策層面,強制投保范圍擴大可能壓縮利潤空間;技術層面,物聯網設備安全與數據隱私保護需加強投入;市場層面,頭部企業競爭加劇可能導致中小險企生存壓力增大。建議投資者選擇具備技術壁壘、品牌影響力與合規能力的企業,并通過多元化投資分散風險。

如需了解更多工程保險行業報告的具體情況分析,可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國工程保險行業市場現狀調查及發展前景預測研究報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號