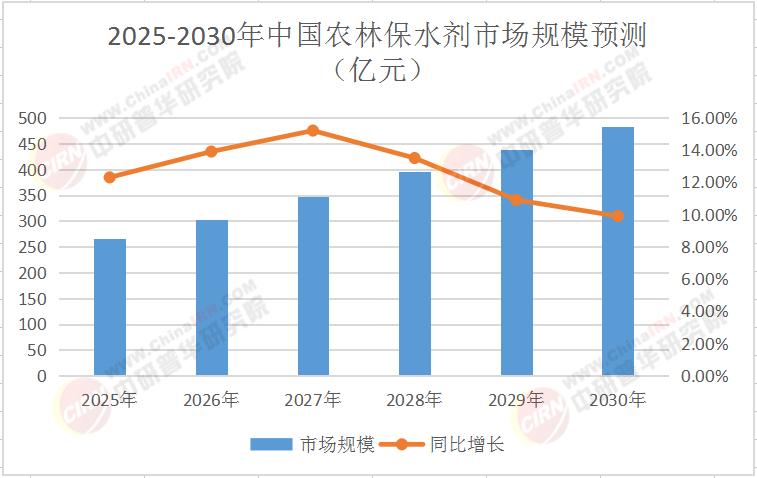

在全球氣候變化加劇、水資源供需矛盾日益突出的背景下,農林保水劑正從“輔助材料”升級為“農業生態革命”的核心引擎。中研普華產業研究院《2025-2030年中國農林保水劑行業深度調研及發展研究報告》顯示,2023年中國農林保水劑市場規模已達218.75億元,預計到2030年將突破450億元,年復合增長率超10%。這場靜默的產業變革,正在重塑中國農業的可持續發展格局。

一、行業畫像:技術驅動下的生態價值鏈重構

農林保水劑的產業鏈呈現出典型的“技術-制造-應用-服務”四維結構:上游是丙烯酸、淀粉等原材料供應商,中游是掌握交聯聚合技術的制造商,下游覆蓋農業、林業、園林三大領域,服務端則延伸至土壤檢測、智能施用指導等增值環節。這種結構決定了行業的技術密集型特征——僅2024年,行業專利申請量就突破3000件,其中山東威爾頓環保新材料有限公司研發的“納米級緩釋保水劑”,將吸水倍數從傳統產品的500倍提升至800倍,單畝用量減少40%的同時,保水時效延長至90天。

表:2025-2030年中國農林保水劑市場規模預測(億元)

技術迭代正在打破傳統產品的邊界。遼寧博科生物科技有限公司推出的“光敏型保水劑”,通過添加光響應分子,實現白天吸水、夜間釋水的智能調控,在內蒙古草原修復項目中,使植被覆蓋率從12%提升至38%。這種技術突破不僅提升了產品附加值,更重構了行業競爭規則——大型企業依靠研發壁壘占據高端市場,中小企業則通過“定制化+區域化”策略在細分領域突圍。

二、市場驅動:三大變量重塑行業格局

1. 政策紅利釋放:從“節水補貼”到“生態考核”

2024年農業農村部發布的《全國農業節水行動方案》明確提出,到2025年保水劑在高效節水灌溉中的滲透率要達到60%。更值得關注的是政策導向的轉變:過去以“產品補貼”為主的支持模式,正逐步轉向“生態效益付費”機制。例如,新疆生產建設兵團對使用保水劑的農戶,不僅給予每畝200元的材料補貼,還根據節水效果額外獎勵30%的灌溉用水指標。這種“結果導向”的政策設計,正在倒逼企業從“賣產品”轉向“賣解決方案”。

2. 需求結構升級:從“經濟作物”到“大田作物”

傳統上,保水劑主要應用于果樹、蔬菜等高附加值作物,但近年來,玉米、小麥等大田作物的需求增速顯著。中研普華《2025-2030年中國農林保水劑行業深度調研及發展研究報告》調研顯示,2024年華北地區玉米種植戶使用保水劑的比例從2021年的8%躍升至23%,驅動因素在于保水劑與地膜覆蓋、水肥一體化的協同效應——在河北邯鄲的試驗田中,這種組合技術使玉米單產提高18%,而每畝成本僅增加120元。這種“性價比革命”正在打破保水劑的市場邊界。

3. 全球化競爭:從“技術引進”到“標準輸出”

中國保水劑企業正在經歷從“跟跑”到“并跑”的轉變。山東威爾頓在越南建立的東南亞研發中心,針對熱帶雨林氣候開發的“耐酸型保水劑”,在柬埔寨橡膠種植園的應用中,使幼苗成活率從65%提升至92%。

三、競爭圖譜:頭部企業的“技術護城河”與中小企業的“場景革命”

當前行業呈現“雙寡頭+多極化”的競爭格局:山東威爾頓、遼寧博科兩家企業占據國內市場的38%份額,其核心競爭力在于全產業鏈布局——從原材料研發到終端服務,形成閉環優勢。

中小企業的突圍路徑則聚焦于場景創新。保水劑的競爭正從“通用型產品”轉向“場景化解決方案”。

四、未來十年:三大趨勢定義行業新坐標

1. 技術融合:從“單一功能”到“系統集成”

2025年后,保水劑將與生物菌劑、智能傳感器深度融合。中研普華預測,到2028年,具備土壤修復、養分緩釋、病蟲害預警功能的“智能保水系統”市場份額將超過40%,“功能疊加”產品正在重新定義行業邊界。

2. 應用拓展:從“地面作業”到“立體生態”

保水劑的應用場景正在向林業、城市綠化、礦山修復等領域延伸。在雄安新區“千年秀林”工程中,保水劑與菌根真菌的復合使用,使苗木越冬成活率從78%提升至95%;在內蒙古煤礦廢棄地治理中,保水劑與有機肥的協同作用,使植被覆蓋率在3年內從0恢復至45%。這種“生態修復剛需”正在打開行業新的增長空間。

3. 國際化:從“產品出口”到“技術授權”

中國企業的全球化路徑正在升級。巴斯夫(中國)與山東威爾頓成立的聯合實驗室,針對歐洲干旱區開發的“低鹽保水劑”,在西班牙橄欖種植園的應用中,使灌溉水量減少35%而產量不降。這種“技術授權+本地化生產”的模式,不僅降低了運輸成本,更通過本土化研發提升了產品適配性。中研普《2025-2030年中國農林保水劑行業深度調研及發展研究報告》華預計,到2030年,中國保水劑企業的海外收入占比將從目前的18%提升至35%。

五、投資決策:在“確定性增長”與“結構性風險”間尋找平衡

對于投資者而言,行業的機會與風險同樣顯著。確定性增長來自三個方面:政策強制推動(如各地節水條例的實施)、技術替代紅利(傳統地膜的環保替代)、消費升級需求(有機農產品對土壤保水的要求)。但結構性風險不容忽視:中小企業可能面臨技術迭代壓力,區域市場可能因氣候波動產生需求波動,國際市場則存在貿易壁壘風險。

中研普華建議重點關注三類企業:一是掌握核心專利的頭部企業,二是深耕細分場景的創新型公司,三是具備全球化運營能力的平臺型企業。例如,青島首科新材料有限公司通過“保水劑+物聯網”的商業模式創新,在2024年實現了營收翻倍,這種“技術+服務”的雙重壁壘,正是行業下一階段的競爭焦點。

結語:一場靜默的農業革命

從實驗室到田間地頭,從政策文件到市場交易,農林保水劑行業正在用技術創新重新定義“靠天吃飯”的傳統邏輯。中研普華產業研究院的持續跟蹤顯示,這場革命的終極目標,不僅是讓每一滴水發揮最大價值,更是要構建一個水-土-植物-微生物的生態協同系統。對于投資者、創業者乃至每一個關注中國農業未來的人而言,現在正是布局這場“綠色革命”的最佳時機。

(欲獲取更詳細的區域市場數據、企業競爭分析或技術路線圖,請點擊《2025-2030年中國農林保水劑行業深度調研及發展研究報告》查閱完整版產業報告)

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號