前言

在全球科技革命與產業變革加速演進的背景下,科技創新已成為推動經濟高質量發展的核心動力。中國作為全球科技創新的重要參與者,正通過政策引導、資本驅動與市場需求的協同作用,構建起覆蓋人工智能、量子計算、新能源、生物技術等前沿領域的創新生態體系。

一、行業發展現狀分析

(一)政策驅動下的戰略地位提升

中國科技創新行業已上升至國家戰略核心層面。2025年,中央及地方政府通過“揭榜掛帥”機制、稅收優惠、研發補貼等政策工具,推動關鍵核心技術攻關。例如,國家實驗室體系重組完成,50家國家級技術創新中心覆蓋重點產業,形成“基礎研究—中試—產業化”三級接力機制。同時,“十四五”規劃明確將人工智能、量子計算、新能源等領域列為重點發展方向,政策紅利持續釋放。

(二)技術融合催生范式革命

科技創新正從單一技術突破轉向多技術融合的范式革命。人工智能與物聯網的融合催生了邊緣計算與自主決策系統,量子計算與密碼學的結合改寫信息安全規則,合成生物學與材料科學的交叉孕育出生物制造新范式。例如,華為“盤古大模型”在煤礦、港口等領域實現全流程自動化,效率提升50%以上;本源量子發布的超導量子計算機在金融風控、藥物研發等領域開展商業化試點。

(三)市場需求驅動應用場景拓展

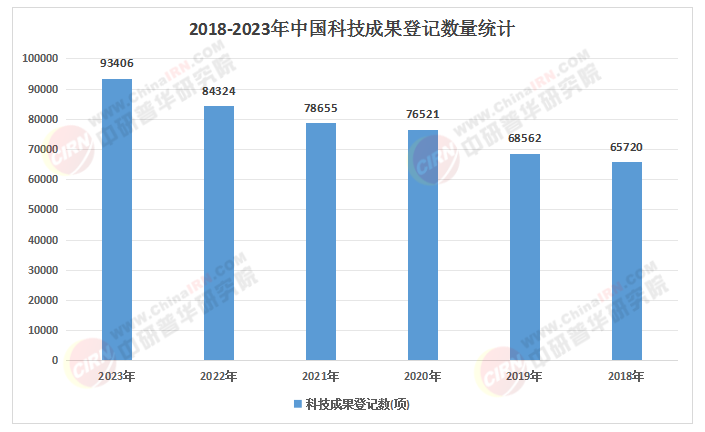

根據中研普華研究院《2025-2030年中國科技創新行業競爭分析及發展前景預測報告》顯示:消費升級與產業升級的雙重驅動,使科技創新市場呈現“價值重構”特征。在消費端,用戶對產品的需求從“功能滿足”轉向“體驗升級”,推動智能硬件、數字服務等賽道爆發;在產業端,企業通過數字化轉型實現降本增效,催生出工業互聯網、智能供應鏈等新市場。例如,全國AIoT設備連接數突破50億臺,工業互聯網平臺接入企業超100萬家,AI質檢降低缺陷率至0.1%以下。

(數據來源:綜合行業報告、市場研究及公開數據整理)

(一)需求側:多元化場景催生新增量

智能制造:人工智能與工業互聯網的深度融合,推動制造業向智能化、柔性化轉型。例如,鞍鋼集團通過智能化改造,使原礦處理量、精礦產量、金屬回收率顯著提升,綜合能耗下降。

智慧城市:智慧城市綜合解決方案市場規模持續擴大,覆蓋交通管理、能源調度、公共安全等領域。北京發布30項智慧城市創新需求清單,探索智能網聯汽車運營新模式。

醫療健康:基因編輯、細胞治療等技術進入臨床轉化快車道,推動個性化醫療與精準健康管理發展。國產PD-1單抗藥物占據全球40%市場份額,手術機器人、高端影像設備打破進口壟斷。

(二)供給側:技術突破與產業鏈重構

基礎研究強化:國家持續加大對基礎研究的投入,推動從“0到1”的原始創新。例如,清華大學首次揭開鋰鍵與鋰離子鍵的面紗,中國科學技術大學發現突破鋰氧氣電池容量瓶頸的關鍵因素。

產業鏈自主可控:在半導體、工業軟件等領域,國產化替代進程加速。國產芯片市場規模持續增長,CAE/CAD核心工具鏈完成技術替代。

生態化創新網絡:企業通過構建開放創新平臺,整合全球研發資源,實現“從實驗室到市場”的極速迭代。例如,制藥企業利用AI篩選化合物,將新藥研發周期大幅縮短。

(一)企業類型多元化競爭

科技巨頭:華為、阿里、騰訊等企業通過“云-網-端-智”全棧能力構建護城河,在人工智能、量子計算等領域占據主導地位。

新興獨角獸:面壁智能、優必選等企業聚焦“顛覆式創新”,在具身智能、機器人等領域實現技術突破。例如,優必選Walker X人形機器人量產,售價降至30萬元以下,在工業、服務領域滲透率突破5%。

傳統企業轉型:鞍鋼集團、寧德時代等傳統企業通過“生態化轉型”鞏固地位,在智能制造、新能源等領域形成集群優勢。

(二)區域創新集群效應顯著

京津冀、長三角、粵港澳三大科創走廊集聚全國75%的科研資源,形成創新高地。例如,合肥量子大道集聚科大國盾、國儀量子等企業超50家,年產值突破200億元;湖北武漢的光谷未來產業研究院持續跟蹤發掘未來產業重點項目。中西部地區依托數據中心集群和算力網絡建設,形成人工智能訓練、區塊鏈應用等新興增長極。

(三)國際競爭與合作并存

中國在5G、人工智能、電動汽車等領域形成集群優勢,但在高端芯片、操作系統等領域仍面臨技術封鎖。例如,美國《芯片與科學法案》對量子技術出口的限制,倒逼中國加快國產化替代進程。與此同時,中國通過“一帶一路”科技創新行動計劃,與歐盟、英國等聯合開展“量子旗艦計劃”,推動量子互聯網標準制定。

四、行業發展趨勢分析

(一)前沿技術開啟“無人區”探索

通用人工智能(AGI):進入初級階段,具備跨領域推理能力,推動醫療診斷、金融風控等垂直領域生產效率提升。

量子計算:實現“量子優越性2.0”,在藥物研發、氣候模擬等領域顛覆傳統計算范式。

核聚變能源:點火持續時間突破1000秒,商業化進程加速,推動能源結構轉型。

(二)服務模式創新降低創新門檻

科技企業推出“量子計算即服務”(QCaaS)、“AI算力共享平臺”等新模式,降低中小企業創新門檻。例如,本源量子發布三代超導量子計算機,實現20量子比特操控精度突破99.9%,在金融、醫療等領域開展商業化試點。

(三)綠色化與可持續發展成為核心議題

新能源技術革命持續深化,光伏組件轉換效率突破30%,動力電池能量密度達到500Wh/kg,推動新能源汽車滲透率提升。同時,碳捕集與封存技術商業化應用形成規模市場,助力“雙碳”目標實現。

五、投資策略分析

(一)高成長性細分賽道篩選

人工智能:關注生成式AI技術的商業化應用,如智能客服、智能投顧等場景用戶規模超5億。

量子計算:布局量子通信、量子傳感等領域,推動金融加密、醫療成像等場景落地。

生物技術:投資細胞治療、基因編輯等前沿領域,國產創新藥占比持續提升。

(二)風險預警與應對策略

技術迭代風險:建立動態評估模型,量化技術成熟度與商業化周期。

國際技術封鎖:加強國產化替代技術研發,構建自主可控的產業鏈。

市場過熱領域泡沫:關注行業產能利用率與需求匹配度,避免盲目投資。

(三)資本與產業協同路徑

風險投資與私募股權通過“耐心資本”模式支持硬科技領域,科創板上市企業數量突破1000家,形成半導體設備、工業軟件、新材料等20個千億市值產業集群。例如,中科創星通過發起陜西光電子先導院,為硬科技企業提供超凈室、生產和輔助設備,助力企業加快研發投產。

如需了解更多科技創新行業報告的具體情況分析,可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國科技創新行業競爭分析及發展前景預測報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號