隨著消費升級、技術革新和社會觀念轉變,輕醫美行業正以顛覆性姿態重塑全球美容產業格局。輕醫美(即非手術類醫療美容)憑借其“無創化、便捷化、高頻化”的特點,成為銜接生活美容與傳統整形手術的黃金賽道。這一領域涵蓋光電美膚、注射填充、生物抗衰等多元項目,通過微創或非侵入式手段實現皮膚管理、輪廓優化和年輕化效果,完美契合當代消費者對“自然美”與“效率至上”的雙重追求。

輕醫美是一種新型的護膚概念,通過醫學非手術的方式對皮膚進行治療和護理,以達到緊致、嫩膚等效果。常見的輕醫美項目包括激光治療、注射填充、射頻技術等。

近年來,中國輕醫美市場呈現爆發式增長。驅動這一增長的核心因素包括:Z世代和千禧一代成為消費主力,其年均醫美支出達到可支配收入的15%-20%;社交媒體與網紅經濟催化“顏值變現”需求,推動醫美從小眾消費轉向大眾化;技術創新降低操作門檻,家用美容儀器與便攜式設備進一步拓寬消費場景。與此同時,行業也面臨監管趨嚴、同質化競爭和消費者信任重建等深層挑戰,正從野蠻生長步入規范化發展的新階段。

1. 市場持續擴容,全球增長勢頭強勁

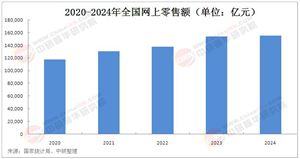

全球輕醫美市場規模從2020年的270億美元躍升至2024年的667億美元,年復合增長率超25%。中國作為最大增量市場,2023年輕醫美規模達1414.6億元,預計2025年將突破2000億元。這一增長得益于三大引擎:一是下沉市場潛力釋放,新一線及三四線城市消費者占比提升至40%;二是項目價格普惠化,單次消費3000元以下的客群占比達70%,推動行業從高端消費轉向日常化;三是復購率顯著高于傳統醫美,消費者年均消費2.4個項目,抗衰緊致需求占比超50%。

2. 消費群體年輕化與需求多元化并存

輕醫美核心客群呈現“兩極化”特征:20-35歲女性占比超60%,主導美白嫩膚、祛痘等基礎項目;40歲以上群體則聚焦抗衰老和輪廓提升,推動膠原蛋白刺激劑、超聲刀等高端技術普及。需求端呈現三大趨勢:一是從單一項目向“組合套餐”升級,如“水光針+光子嫩膚”聯合療程占比提升至35%;二是男性客群增速達女性兩倍,脫發治療、肌肉塑形成新熱點;三是消費者更關注安全性與個性化,定制化方案需求年增40%。

3. 技術迭代加速行業分化

光電技術(如超光子、皮秒激光)與生物制劑(如重組膠原蛋白、溶脂針)構成技術雙主線。2023年,新型光電設備市場規模增長48%,其中國產設備占比突破30%;注射類產品中,膠原蛋白賽道增速達60%,逐步替代玻尿酸成為第二大品類。與此同時,AI面部分析、3D打印定制面膜等數字化技術滲透率提升,推動服務從經驗驅動轉向數據驅動。

4. 競爭格局分散,產業鏈利潤分配不均

上游藥品及設備商毛利率高達50%-90%,但集中度較高,外資品牌仍占據70%市場份額;中游經銷商凈利率不足15%,渠道整合加速;下游機構數量超10萬家,但連鎖化率不足10%,中小型診所同質化競爭激烈。監管趨嚴下,非法機構加速出清,合規機構通過“醫療+生活化”場景融合提升客單價,如CBD商圈輕醫美中心客流量較傳統醫院高3倍。

據中研產業研究院《2025-2030年輕醫美產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》分析:

當前輕醫美行業正經歷從“規模擴張”到“價值創造”的深刻轉型。一方面,消費糾紛率居高不下(四成消費者不滿)、人才缺口超30萬、產品同質化等問題制約行業健康發展;另一方面,政策規范(如《醫療美容廣告執法指南》)、技術突破(如mRNA美容制劑)和商業模式創新(如訂閱制會員服務)為行業注入新動能。這一階段的核心矛盾在于:如何平衡快速增長的市場需求與亟待提升的服務質量?如何突破技術壁壘構建差異化競爭力?如何在下沉市場紅利與合規成本上升間找到盈利平衡點?解決這些問題的能力將成為企業突圍的關鍵。

1. 增長動力:三重引擎驅動千億賽道

消費端:預計2030年中國醫美滲透率將從目前的4%提升至12%,輕醫美貢獻80%增量。抗衰市場增速領跑,2030年全球市場規模將超1000億美元。

技術端:基因編輯(如延緩端粒縮短)、納米載藥(靶向釋放活性成分)、腦機接口(疼痛感知調控)等前沿技術或將在十年內落地應用。

政策端:監管從“嚴打非法”轉向“標準建設”。

2. 發展趨勢:四維重構產業生態

服務場景融合化:醫美機構與健身中心、高端酒店共建“健康美學生態圈”,提供“檢測-方案-療程-維護”全鏈路服務。

產品形態智能化:可穿戴光電設備(如智能射頻面膜)市場規模年增60%,家用美容儀滲透率將從12%提升至30%。

客群覆蓋全域化:男性市場占比突破25%,銀發族抗衰支出年增50%,寵物輕醫美(如寵物激光脫毛)開辟新藍海。

供應鏈垂直整合:頭部企業通過并購切入原料研發(如合成生物學平臺),實現從“產品代理”到“技術自有”的跨越。

3. 潛在挑戰:可持續發展路徑探索

合規成本攀升:資質審批周期延長至18個月,中小機構合規改造成本超200萬元。

技術倫理爭議:基因編輯美容的倫理邊界、AI診斷的醫療責任界定等問題亟待解決。

全球競爭加劇:韓國、瑞士企業加速布局中國市場,本土品牌需在專利布局(目前海外專利占比不足10%)和臨床數據積累上突破。

輕醫美行業作為顏值經濟的核心載體,已從邊緣細分市場躍升為醫療美容產業的中流砥柱。其發展軌跡深刻反映了技術進步、消費觀念與社會結構的協同演變:從“隱秘消費”到“社交貨幣”,從“奢侈體驗”到“大眾日常”,從“經驗醫療”到“數字智能”。當前行業雖面臨監管陣痛與競爭紅海,但底層邏輯依然穩固——人類對健康美的追求永無止境。

未來十年,行業將呈現“兩極化”發展:一端是科技驅動的高端定制化服務(如細胞再生療法),另一端是標準化、普惠化的基礎項目(如智能光子嫩膚)。勝負手在于企業能否構建“技術+數據+生態”三位一體的競爭壁壘。對投資者而言,上游核心技術(如重組蛋白合成)、中臺數字化服務商(如AI診斷系統)、下游場景創新機構(如社區化輕醫美中心)具備長期價值;對從業者而言,深化醫學專業性、提升服務顆粒度、建立用戶終身價值管理體系將成為必修課。

最終,輕醫美行業的終極使命不僅是創造商業價值,更在于重新定義“美”的醫學倫理與社會意義——在科技與人文的平衡中,幫助人類更自信、更健康地擁抱生命的不同階段。這一過程中,唯有堅守醫療本質、尊重個體差異、持續技術創新者,方能穿越周期,引領行業走向真正的成熟與繁榮。

想要了解更多輕醫美行業詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2025-2030年輕醫美產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號