24萬人已使用公積金租購房

據(jù)了解,2021年以來,住房和城鄉(xiāng)建設部先后在重慶、濟南、沈陽等36個城市開展靈活就業(yè)人員參加住房公積金制度試點,探索政策協(xié)同幫助靈活就業(yè)群體解決住房問題。住建部數(shù)據(jù)顯示,截至2024年末,全國已有36個城市開展試點,累計超過100萬名靈活就業(yè)人員繳存住房公積金,其中24萬人已使用住房公積金租房或購房。

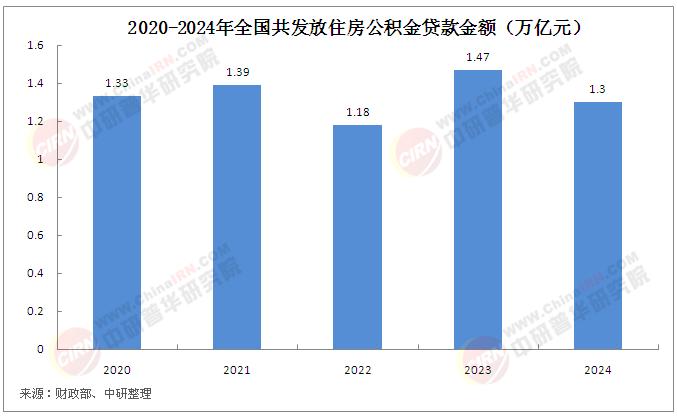

數(shù)據(jù)顯示,2024年,全國凈增住房公積金實繳單位34.24萬個,凈增住房公積金實繳人數(shù)174.07萬人,住房公積金繳存規(guī)模持續(xù)擴大。

住房公積金是中國的一項社會保障制度,旨在幫助在職員工解決住房問題。該制度由雇主和個人共同繳納,個人繳納的部分由雇主代扣,雇主繳納的部分則直接劃入員工的住房公積金賬戶。住房公積金可用于購房、還貸、支付租金等與住房相關(guān)的支出。

住房公積金制度是我國住房保障體系的核心支柱,自20世紀90年代建立以來,已成為支持職工解決住房問題的重要政策性金融工具。該制度通過強制儲蓄與低息貸款相結(jié)合的模式,覆蓋了國家機關(guān)、企事業(yè)單位及新興就業(yè)群體,在城鎮(zhèn)化加速、居民住房需求升級的背景下,逐步從單一購房支持擴展至租房、舊房改造等多場景應用。隨著人口流動加快和住房矛盾多元化,公積金制度持續(xù)優(yōu)化政策框架,強化資金安全與普惠性,不僅緩解了中低收入群體的住房壓力,也為房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展提供了長期資金支持,成為銜接社會保障與金融體系的關(guān)鍵樞紐。

(一)政策環(huán)境:多層次制度框架逐步完善

國家層面通過《住房公積金管理條例》等法規(guī)確立制度根基,地方政府則因地制宜細化繳存比例、貸款額度及使用范圍。近年來,政策重點聚焦于擴大覆蓋范圍(如靈活就業(yè)人員納入)、提升資金使用效率(簡化提取流程)及風險防控(強化資金監(jiān)管)。同時,政策鼓勵公積金中心探索與保障性住房、綠色建筑項目的結(jié)合,推動其從基礎(chǔ)住房保障向支持可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型。

(二)經(jīng)濟與社會環(huán)境:需求驅(qū)動與區(qū)域分化并存

城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升帶動新增繳存需求,尤其二線城市人口流入加速公積金規(guī)模擴張。然而,區(qū)域發(fā)展不均衡顯著:一線城市因房價高企,公積金貸款對剛需購房的支撐作用有限;三四線城市則面臨資金沉淀與使用效率不足的問題。此外,年輕群體對租房提取、跨區(qū)域轉(zhuǎn)移接續(xù)的需求增長,倒逼服務模式創(chuàng)新。

(三)技術(shù)環(huán)境:數(shù)字化重構(gòu)服務生態(tài)

大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)深度應用于公積金管理,實現(xiàn)“一網(wǎng)通辦”智能審批、風險實時監(jiān)測。移動端服務平臺普及顯著提升用戶體驗,部分城市試點公積金異地業(yè)務線上協(xié)同,逐步破解區(qū)域壁壘。金融科技融合亦催生新場景,如與商業(yè)貸款組合貸、公積金增值收益投資綠色金融產(chǎn)品等。

(一)制度運行機制:雙軌管理下的效能瓶頸

現(xiàn)行模式以公積金中心主導(如北京)、銀行主導(如上海)及合作模式(如南京)并存。中心主導模式強化政策執(zhí)行力但靈活性不足;銀行主導模式依托金融網(wǎng)絡提升效率,卻易弱化公益屬性。核心矛盾集中于:

融資機制:低收入群體覆蓋不足,繳存比例行業(yè)差異引發(fā)公平性質(zhì)疑;

配貸機制:低存低貸政策導致“逆向補貼”,高收入者更易享受低息貸款福利;

資金運營:投資渠道狹窄,依賴存款利息難以對沖通脹壓力,制約保值增值能力。

(二)服務創(chuàng)新與挑戰(zhàn):從基礎(chǔ)功能向生態(tài)擴展

公積金功能逐步延伸至租房補貼、老舊小區(qū)改造、人才安居等場景,但服務滲透率參差不齊。一線城市通過差異化貸款政策(如人才購房傾斜)吸引高端勞動力;中小城市則探索公積金支持保障性租賃住房建設。瓶頸在于:

區(qū)域協(xié)同滯后:跨省通辦仍存技術(shù)標準與政策壁壘;

普惠性不足:新就業(yè)形態(tài)群體(如自由職業(yè)者)參保率低;

風險累積:房地產(chǎn)波動加劇貸款違約風險,部分城市個貸率逼近警戒線。

(三)競爭格局:主體多元化與角色重構(gòu)

公積金中心、商業(yè)銀行、金融科技公司共同參與生態(tài)構(gòu)建。傳統(tǒng)銀行依托網(wǎng)點優(yōu)勢代辦公積金業(yè)務,但逐漸面臨第三方平臺分流;金融科技企業(yè)通過技術(shù)輸出優(yōu)化風控與用戶體驗,推動服務從“管理型”向“用戶導向型”轉(zhuǎn)型。未來競爭焦點將集中于場景融合能力(如公積金+商業(yè)保險)與技術(shù)開放生態(tài)建設。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國住房公積金行業(yè)運營現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢預測報告》分析:

當前,公積金制度正站在轉(zhuǎn)型升級的臨界點:一方面,傳統(tǒng)運行模式難以匹配人口結(jié)構(gòu)變化與住房需求分層化的新趨勢;另一方面,數(shù)字化浪潮與政策紅利為制度改革注入新動能。未來五年,行業(yè)需破解三大核心命題:如何通過制度重構(gòu)提升普惠性,消除覆蓋盲區(qū);如何借助技術(shù)突破打破區(qū)域割裂,構(gòu)建全國協(xié)同網(wǎng)絡;如何平衡資金安全與收益,探索市場化運作路徑。這些挑戰(zhàn)亦為制度創(chuàng)新提供契機,推動公積金從“被動管理”轉(zhuǎn)向“主動服務”,從“單一住房保障”升級為“多層次民生金融工具”。

中國住房公積金行業(yè)歷經(jīng)三十年發(fā)展,已成長為支撐住房保障體系的關(guān)鍵基礎(chǔ)設施。其發(fā)展環(huán)境呈現(xiàn)出政策持續(xù)優(yōu)化、技術(shù)深度賦能、需求復雜分化的特征,驅(qū)動行業(yè)從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)效提升。現(xiàn)狀上,制度通過擴大覆蓋場景、推進數(shù)字化服務提升了普惠水平,但融資配貸機制缺陷、區(qū)域發(fā)展失衡及資金運作效率不足等問題仍制約長期健康發(fā)展。

未來,行業(yè)需在三個維度實現(xiàn)突破:一是制度創(chuàng)新,建立差異化繳存貸款機制,將更多靈活就業(yè)者納入保障網(wǎng),破解“低存低貸”引發(fā)的公平性困境;二是技術(shù)驅(qū)動,構(gòu)建全國統(tǒng)一的公積金數(shù)字平臺,打破信息孤島,實現(xiàn)資金跨域高效流動;三是功能拓展,探索公積金與養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障賬戶的聯(lián)動,并豐富資金保值增值渠道,如投資綠色債券、保障性住房項目。最終,公積金制度需在堅守“住房保障”初心的基礎(chǔ)上,向更包容、智能、可持續(xù)的民生金融樞紐演進,為中國式現(xiàn)代化提供堅實的居住支撐。

想要了解更多住房公積金行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國住房公積金行業(yè)運營現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢預測報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網(wǎng)訂閱號

中研網(wǎng)訂閱號