2025年礦山建設行業全景調研及發展趨勢預測礦山建設行業全景調研及發展趨勢預測

礦山建設行業是以礦產資源開發為核心的基礎性產業,涵蓋從資源勘探、開采到選礦、冶煉等全鏈條基礎設施建設。其核心價值在于通過工程技術手段實現資源高效利用,支撐國家能源安全與工業發展。行業技術體系包括地質勘探、井巷施工、設備安裝調試及生態修復等環節,形成“勘探-開采-治理”閉環。隨著智能化與綠色化轉型,行業正從資源消耗型向技術驅動型轉變,例如智能鉆機將礦石回收率提升至92%,生物固化技術使礦區復墾周期縮短60%。

一、行業現狀與從業生態分析

1. 區域布局與市場需求

中國礦產資源“西多東少、北富南貧”的分布特征決定行業區域格局。西部地區依托資源稟賦成為開發重點,2025年市場份額預計提升至36%,中煤科工、中國電建等央企主導大型礦山建設項目。東部地區則聚焦高端設備制造與技術輸出,例如山東黃金、紫金礦業在區域市場占據主導地位。市場需求呈現多元化:傳統能源礦山(如煤炭)需求穩定,金屬與非金屬礦山因新能源產業崛起加速增長,鋰、鈷等戰略性礦產勘探開發投資年均增長20%。

2. 從業人數與技能結構

礦山建設行業從業人數產生波動,形成“金字塔”型技能結構。基層作業人員占比超60%,主要承擔井巷施工、設備操作等體力密集型工作;技術工人占比25%,負責設備維護、安全監測等技能型任務;管理人員與研發人員占比15%,主導項目規劃、技術創新與生態治理。行業面臨人才短缺挑戰:智能化轉型要求從業者掌握AI算法、數字孿生等新技術,但現有勞動力技能更新滯后。

1. 產業鏈重構與協同創新

礦山建設產業鏈呈現“微笑曲線”特征:上游技術研發(如智能裝備、高強度支護材料)利潤率達18%,下游運營維護(如全生命周期服務)利潤率22%,中游施工環節利潤率僅6-8%。頭部企業通過縱向整合提升競爭力,例如中煤建設、金誠信礦業等EPC總包商占據60%以上市場份額,提供從設計到運維的一站式服務。與此同時,產業鏈橫向協同加強,礦山企業與高校、科研院所共建創新聯合體,攻克智能勘探機器人、超深井支護等關鍵技術。

2. 政策驅動與綠色轉型

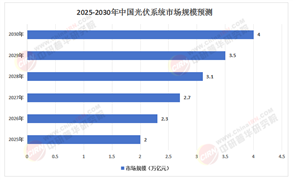

政策對行業影響顯著:國家要求新建礦山必須達到綠色礦山標準,現有礦山需在2025年前完成改造。例如,《礦產資源法(修訂草案)》明確生態修復責任,財政部通過“礦山生態修復保證金制度”倒逼企業投入。綠色技術因此加速應用,尾礦綜合利用率突破50%,煤矸石制磚、稀土尾礦提稀有元素等技術產業化率提升。此外,清潔能源在礦山的應用普及,光伏發電、風能供電系統降低碳排放,推動行業向低碳化轉型。

三、發展趨勢預測

據中研普華產業研究院《2025-2030年中國礦山建設行業全景分析與發展趨勢預測研究報告》顯示:

1. 智能化與綠色化深度融合

未來,礦山建設將實現全流程智能化:無人駕駛礦車、智能采掘設備全面普及,AI算法優化生產流程,設備利用率提升20%,運營成本降低15%。數字孿生技術實現礦山全生命周期管理,從勘探到閉礦全程數字化。綠色化方面,零廢棄礦山理念推動尾礦綜合利用技術突破,碳捕集與封存(CCUS)技術在礦區應用,助力鋼鐵、水泥等關聯產業減排。例如,貴州磷化的“礦山花園”項目將復墾土地轉化為農業用地,年產值超5000萬元。

2. 生態修復與資源循環重構價值鏈條

生態修復從“事后治理”轉向“源頭預防”,生物固化、植被恢復等技術縮短復墾周期。例如,某鐵礦采用尾礦制磚技術,年消耗尾礦50萬噸,實現廢棄物資源化。跨界融合模式涌現,“礦山修復+光伏發電”“礦區復墾+生態旅游”衍生千億級市場。此外,深海采礦、月球氦-3等戰略資源開發拓展行業邊界,形成“陸地-海洋-太空”三級資源體系。

3. 從業生態優化與技能升級

行業對高技能人才需求激增,例如智能裝備運維、數字孿生建模等崗位缺口擴大。企業通過“產教融合”培養復合型人才,例如開設礦山機器人操作、AI數據分析等課程。與此同時,勞動強度降低與作業環境改善吸引年輕從業者,例如遠程操控中心實現“井上作業”,事故率下降60%。未來,從業人數或因技術替代減少,但技能溢價提升,高級技師年薪可達普通工人3倍。

2025年礦山建設行業正處于“技術革命”與“生態重構”的交匯點。從五礦集團的“無人化銅礦”到鞍鋼集團的“綠色礦山樣板”,行業正通過智能化與綠色化轉型重塑競爭力。對于從業者而言,需擁抱技術變革,從體力勞動者向智能裝備操作者、生態修復工程師轉型;對于企業而言,需聚焦核心技術突破與全球化布局,在“雙碳”目標下搶占綠色礦山制高點。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2025-2030年中國礦山建設行業全景分析與發展趨勢預測研究報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號