中國金融產業涵蓋銀行、保險、證券、信托、基金等多元領域,是現代經濟體系中資源配置的核心樞紐。自1978年改革開放以來,中國金融體系逐步從單一的銀行主導模式向多層次、多元化的現代金融體系轉型。這一過程中,金融工具不斷創新,金融市場逐步開放,金融監管體系不斷完善,為經濟高質量發展提供了重要支撐。然而,當前中國金融產業仍存在結構性矛盾,如銀行體系效率偏低、資本市場發展不充分、金融風險防控能力不足等問題,制約了其進一步優化與升級。

1. 金融體系結構與規模

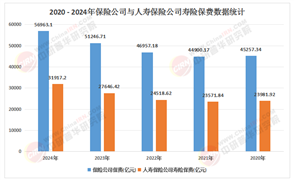

中國金融體系以銀行為主體,輔以證券、保險、信托等非銀行金融機構,形成“銀行+市場+中介”的混合結構。盡管銀行體系在資金供給、信用中介等方面占據主導地位,但資本市場(尤其是股票市場)的規模與效率仍顯不足,債券市場發展滯后,直接融資占比偏低。此外,非銀行金融機構(如信托、基金、保險等)在服務實體經濟、支持中小企業融資方面的作用日益凸顯,但其整體規模與創新能力仍需提升。

2. 金融風險與監管挑戰

據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年金融產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析,當前中國金融體系面臨多重風險:一是不良貸款率居高不下,國有銀行與地方融資平臺的債務問題尤為突出;二是金融產品同質化嚴重,創新不足,難以滿足多樣化市場需求;三是金融監管體系尚未完全適應復雜多變的市場環境,跨部門協調機制存在短板。例如,部分金融機構在風險控制、IT系統建設、激勵機制等方面存在短板,制約了其競爭力。

3. 區域發展不平衡

中國金融產業的區域分布呈現顯著差異。東部沿海地區依托政策優勢、人才資源和開放型經濟,金融業態活躍,而中西部地區則因基礎設施薄弱、金融人才匱乏等問題,金融發展相對滯后。這種區域失衡不僅影響了全國金融資源的優化配置,也限制了區域經濟的協同發展。

1. 市場競爭主體多元化

中國金融產業的競爭主體包括大型國有銀行、股份制銀行、城商行、外資銀行以及非銀行金融機構(如信托、基金、保險等)。其中,國有銀行憑借規模優勢和政策支持占據主導地位,但股份制銀行與城商行在服務創新、客戶粘性等方面更具活力。非銀行金融機構則通過差異化服務(如綠色金融、普惠金融)逐步拓展市場份額。

2. 金融科技與數字化轉型

近年來,金融科技(FinTech)的快速發展重塑了金融產業的競爭格局。互聯網銀行、數字支付平臺、智能投顧等新興業態迅速崛起,推動傳統金融機構加速數字化轉型。例如,數字金融技術的應用顯著提升了金融服務的可及性與效率,但也帶來了數據安全、隱私保護等新挑戰。

3. 國際競爭與開放壓力

中國金融產業的國際化進程加快,但與發達國家相比仍存在差距。一方面,外資銀行、國際投行的進入加劇了市場競爭,倒逼本土金融機構提升服務質量和創新能力;另一方面,全球金融監管趨嚴(如巴塞爾協議III)對中國的金融開放提出了更高要求。

1. 金融體系的深化與優化

未來,中國金融產業將朝著“多層次、廣覆蓋、強監管”的方向發展。首先,銀行體系需進一步優化結構,推動國有銀行股份制改革,提升資本充足率與風險管理能力;其次,資本市場需加快市場化改革,完善多層次資本市場體系,提升直接融資比重;最后,非銀行金融機構需強化專業化分工,形成差異化競爭優勢。

2. 數字金融與綠色金融的崛起

數字化轉型將成為金融產業的核心驅動力。人工智能、大數據、區塊鏈等技術的廣泛應用將重塑金融服務模式,推動普惠金融、跨境支付、智能投顧等領域的創新。同時,綠色金融(如碳金融、綠色債券)將成為政策重點,助力“雙碳”目標實現,推動金融與實體經濟的深度融合。

3. 區域協同發展與鄉村振興

區域金融協調發展將成為未來重點。通過優化金融資源配置,支持中西部地區基礎設施建設、特色產業培育,縮小區域差距。此外,鄉村振興戰略的推進將催生更多金融創新需求,如農業保險、農村信用體系建設等,為金融產業注入新活力。

4. 風險防控與監管體系完善

面對復雜多變的經濟環境,金融風險防控能力需持續提升。未來,中國將加強宏觀審慎與微觀審慎監管的協同,完善金融風險預警與處置機制。同時,推動金融監管科技(RegTech)發展,提升監管效率與透明度,防范系統性金融風險。

欲了解金融產業深度分析,請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2024-2029年金融產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號