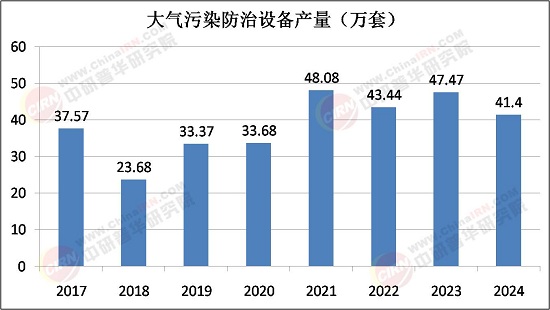

2025年大氣污染防治行業未來發展趨勢及產業調研報告

大氣污染防治是通過技術、管理和政策手段,對工業排放、交通尾氣、生活源污染等大氣污染物進行源頭減量、過程控制與末端治理的系統工程。其核心范疇涵蓋煙氣脫硫脫硝、除塵凈化、揮發性有機物(VOCs)治理、移動源污染控制及環境監測等領域,涉及從污染物排放監控到治理設備研發、從清潔能源替代到碳捕集利用與封存(CCUS)的全產業鏈。該行業既是國家“雙碳”目標的關鍵支撐,也是推動經濟綠色轉型的重要引擎。

一、行業現狀:技術迭代與市場擴容雙輪驅動

1. 市場規模與增長動力

2025年中國大氣污染防治市場規模持續增長,年復合增長率達12%,其中非電行業超低排放改造、VOCs深度治理、CCUS技術三大領域貢獻超70%增量。政策高壓與技術迭代形成雙重驅動:

政策端:全國碳市場將鋼鐵、水泥行業納入管控,采用“基準線法+動態調整”機制,推動企業減排投入;生態環境部啟動“大氣污染物與溫室氣體協同控制”試點,京津冀某鋼鐵企業通過技術升級實現PM2.5和二氧化碳排放量雙降30%以上。

技術端:華能集團“二代氨法脫硫+CCUS”裝置使燃煤電廠二氧化碳捕集率達95%;聚光科技“VOCs分子識別光譜儀”實現132種污染物精準溯源,某工業園區應用后VOCs排放強度下降58%。

2. 細分市場結構

工業治理:鋼鐵、水泥行業超低排放改造進入攻堅期,2025年剩余改造空間超5000億元,干法脫硫、SCR脫硝、電袋復合除塵等技術滲透率提升至60%以上。

交通領域:新能源汽車滲透率突破35%,固態電池、氫燃料電池技術推動續航里程突破800公里;國七排放標準落地,機動車尾氣治理需求激增,催化轉化器、顆粒捕集器(DPF)市場規模年增速達20%。

生活源治理:餐飲油煙治理達標率從2019年的65%提升至2024年的92%,靜電式油煙凈化器、光解催化技術成為主流;干洗行業液態二氧化碳清洗技術替代傳統四氯乙烯,VOCs排放量降低90%。

二、未來發展趨勢:技術、模式與生態三重變革

據中研普華研究院《2025-2030年中國大氣污染防治行業現狀與發展趨勢及前景預測報告》顯示:

1. 技術路徑:精準化、智慧化與低碳化

智慧環保平臺:整合“監測+預測+交易”功能,雪迪龍系統在河北實現減排量核證效率提升7倍,AI驅動的污染源實時監測系統滲透率超50%。

低碳技術突破:CCUS技術成本突破300元/噸,華能集團火電廠項目綜合成本降至280元/噸,二氧化碳排放量降低80%;氫能冶金、光催化氧化技術進入商業化試點,推動重污染行業低碳轉型。

多污染物協同控制:開發同時脫硫、脫硝、除塵的一體化設備,投資成本降低30%,占地面積減少40%;氮氧化物與VOCs協同減排技術成為臭氧污染防控關鍵。

2. 商業模式:從單一治理到全生命周期服務

合同環境服務(EMC):在工業治理領域占比達58%,企業通過“治理+運營”模式降低客戶初始投資成本;清新環境“大氣治理效能保險”簽約電力客戶超200家,客戶年均環保支出下降19%。

PPP模式:在區域大氣治理中廣泛應用,如京津冀大氣污染聯防聯控項目,通過政府與社會資本合作實現治理效率與資金利用率雙重提升。

碳交易聯動:大氣治理項目碳減排收益納入全國碳市場,每噸二氧化硫減排量可產生80-120元碳收益,為項目增加15%-20%收益空間。

3. 市場格局:國產化替代與全球化布局

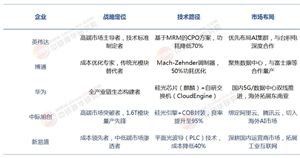

國產替代加速:國產催化劑市場占有率從2025年的32%提升至2030年的65%,聚光科技、雪迪龍等企業打破國外技術壟斷;監測設備領域國產化率超85%,降低采購成本40%以上。

龍頭企業集中:中國環保科技集團、龍凈環保等企業通過技術研發、市場拓展及資本運作占據主導地位,市場集中度進一步提升;龍凈環保2025年訂單突破120億元,雪迪龍環境大數據平臺在京津冀污染預警準確率達92%。

國際合作深化:中德共建大氣污染控制聯合實驗室開展17項關鍵技術聯合攻關,美日聯合開發的氨法脫硫技術在菲律賓電廠應用中實現二氧化硫排放低于35mg/m3;中國軍團通過技術輸出參與“一帶一路”綠色投資,如中交集團在東南亞承接光伏電站設計項目帶動國產組件出口增長50%。

2025年中國大氣污染防治行業正以技術為矛、市場為盾、生態為翼,書寫環境治理的新篇章。從“攻堅戰”到“長效治理”,從末端治理到全鏈條防控,行業在政策驅動、技術革新與市場擴容的三重共振下,邁向萬億級市場新征程。對于投資者而言,抓住“十五五”規劃窗口期,聚焦核心技術、差異化場景與風險管理,將在這場綠色革命中搶占先機,共享可持續發展紅利。

想了解關于更多行業專業分析,可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2025-2030年中國大氣污染防治行業現狀與發展趨勢及前景預測報告》。同時本報告還包含大量的數據、深入分析、專業方法和價值洞察,可以幫助您更好地了解行業的趨勢、風險和機遇。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號