前言

在人工智能與高端制造深度融合的背景下,人形機器人作為具身智能的終極載體,正從實驗室走向產業化落地。2025年,中國以長三角、珠三角為核心的產業集群已形成完整技術鏈條,華為、優必選、比亞迪等科技巨頭與新銳企業同臺競技,政策端與資本端雙輪驅動加速行業爆發。

一、行業發展現狀分析

(一)技術范式突破:從“機械體”到“智能體”

根據中研普華研究院《2025-2030年中國人形機器人行業競爭格局及投資價值分析報告》顯示:當前,人形機器人技術架構已形成“大腦-小腦-肢體”的完整體系。以華為“盤古”大模型、英偉達GEAR平臺為代表的人工智能技術,賦予機器人跨場景任務遷移能力,使其能夠通過語言指令理解復雜任務并自主規劃動作路徑。例如,北京“天工Ultra”機器人完成半程馬拉松,展現動態平衡與續航控制的突破;擎朗科技商用服務機器人單日服務量突破,在餐飲場景中實現多模態交互,客戶滿意度顯著提升。

(二)應用場景擴張:從工業到消費的梯度滲透

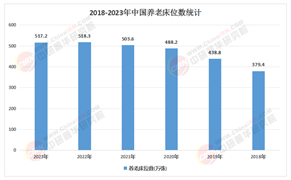

工業場景成為人形機器人落地的第一站。特斯拉Optimus在上海工廠完成晶圓裝載、耗材更換等高精度工藝環節,優必選Walker S在東風柳汽總裝車間執行安全帶檢測、車標粘貼等任務,驗證了機器人在柔性化生產中的可靠性。服務領域,醫療康復機器人實現血管縫合、患者扶抱等精細操作,家庭場景中,小米CyberOne具備跌倒監測、緊急呼叫功能,用戶日均交互次數可觀,為養老陪護市場提供技術儲備。

(三)政策與資本共振:構建產業生態閉環

政策層面,國家將人形機器人列為戰略新興產業,北京、上海、江蘇等地設立專項補貼,單臺機器人最高補貼達一定金額,并規劃建設國家級創新中心。資本層面,2025年前5個月融資額超2024年全年總和,比亞迪、寧德時代等制造業巨頭跨界布局,形成從電池供應到智能算法的完整生態鏈。例如,拓普集團規劃年產能100萬臺無框力矩電機,推動電機、減速器一體化生產,降低整機成本。

二、競爭格局分析

(一)國際巨頭與本土企業的“非對稱競爭”

特斯拉、波士頓動力等國際企業憑借技術積累占據高端市場。特斯拉Optimus第二代產品關節自由度提升至22個,量產成本降低,計劃大規模出貨;波士頓動力Atlas以復雜運動能力著稱,但高成本限制其商業化。中國陣營則通過“整機集成+關鍵零部件自研”實現差異化競爭。優必選Walker S進入比亞迪工廠實訓,華為“鴻蒙+電機”方案降低能耗,星塵智能Astribot S1在家庭場景中實現顛鍋炒菜、吸塵清潔等功能,形成工業、服務、消費市場的全覆蓋。

(二)區域集群效應:長三角與珠三角的“雙核驅動”

長三角依托上海機器人產業技術研究院、北京人形機器人創新中心等平臺,聚焦核心技術攻關與標準制定。例如,杭州青山湖科技城啟動人形機器人關鍵核心部件創新服務平臺,解決共性技術缺失問題。珠三角則發揮制造業配套優勢,深圳、蘇州成為整機生產與商業化落地的主陣地。優必選、智元新創等企業在當地建立生產基地,推動技術快速迭代。

(三)新銳企業與跨界玩家的“生態卡位”

初創企業通過聚焦細分場景實現突圍。宇樹科技自研六維力傳感器,將碰撞檢測響應時間縮短至0.1秒,在工業巡檢領域形成技術壁壘;星動紀元開發ERA-42大模型,提升靈巧操作任務精度,切入醫療康復市場。同時,小米、比亞迪等跨界企業復用智能駕駛、新能源汽車供應鏈資源,降低研發成本,加速場景驗證。例如,比亞迪將部分生產環節開放給人形機器人測試,縮短技術落地周期。

(一)上游:核心零部件國產化率突破

無框力矩電機、行星滾柱絲杠等關鍵部件實現自主可控。拓普集團年產能達100萬臺的無框力矩電機,推動電機、減速器一體化生產;恒立液壓的行星滾柱絲杠抗沖擊性能提升,成本較進口產品降低。傳感器領域,宇樹科技H1搭載自研六維力傳感器,但高精度編碼器仍依賴進口,國產化率不足20%,成為產業鏈短板。

(二)中游:整機廠商的“技術整合戰”

頭部企業通過兩種路徑構建競爭優勢:特斯拉采用分層硬件方案,核心執行器依賴自研行星滾柱絲杠;優必選聯合華為搭建具身智能平臺,通過標準化接口實現功能擴展。系統集成層面,埃斯頓推出國產最大負載六軸機器人,入選工信部首臺套目錄,在工業場景中形成替代優勢。

(三)下游:場景數據驅動的“生態競爭”

應用服務商通過場景數據積累構建壁壘。擎朗科技在餐飲場景中積累超千萬次服務數據,優化機器人路徑規劃算法;達闥科技與松霖科技合作開發“靈巧手”洗護機器人,完成復雜衣物折疊任務,拓展家庭服務邊界。未來,能夠快速響應場景需求、提供全生命周期解決方案的企業將占據制高點。

(一)技術趨勢:從“單一功能”到“群體智能”

硬件層面,碳纖維、鈦合金等輕量化材料將使機器人重量降低,柔性關節技術融合絲杠與滑動軸承,降低摩擦損耗。軟件層面,多機協同作業成為重點,優必選探索建立面向多任務工業場景的通用人形機器人群體作業解決方案,提升生產效率。

(二)市場趨勢:從“B端先行”到“C端破局”

工業場景將在2030年前占據主導地位,物流搬運、設備巡檢等領域對機器人可靠性要求高,投資回報周期易于測算。服務領域,醫療護理、餐飲服務等場景對擬人化交互需求強烈,隨著視覺識別、自然語言處理技術進步,服務型機器人有望在2028年后快速增長。家庭場景雖尚未大規模普及,但技術儲備已趨成熟,預計2035年占比超40%,市場規模超千億元。

(三)政策趨勢:從“規模擴張”到“規范發展”

國家將加快制修訂行業標準,統籌建設仿真訓練和智算平臺,提升認證國際影響力。同時,建立統一的數據收集、使用、管理規范,打造全生命周期安全監管體系,筑牢安全底線。地方層面,北京、上海等地將開放更多應用場景,以精準政策、高效服務吸引企業落地。

五、投資策略分析

(一)上游:關注國產化替代與技術創新

投資重點應放在無框力矩電機、行星滾柱絲杠、六維力傳感器等核心零部件領域。具備自主研發能力、能夠突破“卡脖子”技術的企業,如拓普集團、恒立液壓,將受益于國產化率提升帶來的市場份額增長。

(二)中游:布局技術整合與生態構建

整機廠商中,具備跨場景遷移能力、能夠快速響應市場需求的企業更具投資價值。例如,優必選通過與華為合作搭建具身智能平臺,實現技術快速迭代;特斯拉憑借分層硬件方案降低量產成本,形成成本優勢。

(三)下游:挖掘場景數據與生態服務

應用服務商中,能夠積累高質量場景數據、提供全生命周期解決方案的企業將脫穎而出。擎朗科技在餐飲場景中的數據積累、達闥科技在家庭服務中的生態布局,均為典型案例。此外,關注RaaS(機器人即服務)模式創新,通過租賃形式降低客戶初期投入成本,加速商業化落地。

如需了解更多人形機器人行業報告的具體情況分析,可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國人形機器人行業競爭格局及投資價值分析報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號