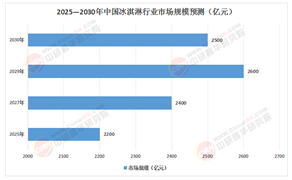

一、市場規模:從千億到萬億的“三級跳”

根據中研普華產業研究院發布的《中國循環經濟行業“十五五”深度研究咨詢預測報告》顯示,2023年中國循環經濟產業規模已達1.2萬億元,2024年預計突破1.5萬億元,2025年將達1.8萬億元,年復合增長率超15%。“十五五”期間,隨著歐盟碳關稅(CBAM)落地及中國“雙碳”目標深化,市場規模將在2030年沖破3.5萬億元。

表1 中國循環經濟市場規模預測(2025-2030)

二、技術革命:AI、區塊鏈與生物技術“三叉戟”

1. AI循環:從“模糊估算”到“精準溯源”

阿里巴巴達摩院開發“循環大腦”系統,通過機器視覺識別廢鋼成分,分類準確率達99%,較人工效率提升10倍。格林美應用AI預測模型,將動力電池殘值評估誤差從15%壓縮至3%。據中研普華產業研究院發布的《中國循環經濟行業“十五五”深度研究咨詢預測報告》顯示,2030年AI在循環經濟領域滲透率將超60%。

2. 區塊鏈:打通循環經濟“信任鏈”

騰訊云區塊鏈平臺實現家電回收全流程上鏈,消費者掃碼即可查看舊家電流向及碳減排數據。寧德時代聯合螞蟻鏈推出“電池護照”,記錄每塊電池從礦產開采到梯次利用的200余項數據,獲歐盟新電池法認證。

3. 生物技術:廢棄物“變廢為寶”新路徑

凱賽生物用玉米秸稈生產生物基聚酰胺,成本較石油基材料降低30%,已應用于李寧跑鞋中底。中科國生開發CO?制聚碳酸酯技術,每噸產品固定0.8噸二氧化碳,獲歐盟“碳中和標簽”。

三、行業熱點:動力電池、塑料污染與工業固廢“三大攻堅戰”

1. 動力電池回收:從“黑作坊”到“白名單”

2025年,中國退役動力電池將達137.4GWh,但正規回收率不足30%。寧德時代子公司邦普循環年處理能力達12萬噸,鎳鈷錳回收率超99%,較火法冶煉節能60%。格林美與寶馬合作“鏈式回收”,將電池包拆解成本降低40%。

2. 塑料污染治理:從“限塑令”到“塑料銀行”

中國每年產生6000萬噸塑料垃圾,但回收率僅30%。美團“青山計劃”聯合40萬家商戶推廣可降解包裝,餓了么上線“無需餐具”選項,年減塑超2萬噸。贏創開發化學回收技術,將混合塑料轉化為食品級原料,成本較傳統工藝降低50%。

3. 工業固廢利用:從“填埋場”到“城市礦山”

中國鋼渣年產量超1億噸,但利用率僅30%。寶武集團金屬3D打印技術,將廢渣轉化為建筑構件,強度達C40標準。金隅集團利用水泥窯協同處置危廢,年處理能力超200萬噸,成本較專業焚燒廠低40%。

四、政策紅利:“十五五”規劃下的“三重加碼”

1. 碳市場擴容:循環經濟企業獲“真金白銀”

2025年,全國碳市場將納入鋼鐵、水泥等8大高耗能行業,覆蓋碳排放量從45億噸擴至80億噸。循環經濟企業通過CCER(國家核證自愿減排量)交易,每噸二氧化碳減排可獲收益80-120元。

2. 綠色金融:循環經濟項目融資成本直降30%

中國人民銀行設立5000億元再貸款工具,支持循環經濟項目貼息貸款。興業銀行推出“循環貸”,對動力電池回收企業利率下浮15%,平安銀行“綠票通”為再生資源企業提供100%票據貼現。

3. 立法保障:從“軟約束”到“硬規矩”

《循環經濟促進法》修訂版明確生產者責任延伸制度,家電企業需繳納回收基金,標準為售價的2%-5%。歐盟《新電池法》要求2027年起動力電池再生材料占比達16%,倒逼中國電池企業出海建廠。

五、競爭格局:國企、民企與外企“三國演義”

1. 國企:資源壟斷與全產業鏈布局

中國五礦掌控全球12%鈷資源,其循環經濟板塊年營收超500億元。寶武集團構建“鋼鐵-固廢-建材”閉環,年處置工業固廢3000萬噸。

2. 民企:技術突圍與模式創新

格林美年處理電子廢棄物超500萬臺,鈷鎳金屬回收量占全球15%。閑魚用戶超5億,年促成二手交易3000億元,碳減排量相當于種植1.5億棵樹。

3. 外企:技術授權與本地化合作

巴斯夫與中石化合資建設10萬噸/年化學回收項目,采用HPCC技術將混合塑料轉化為新塑料。蘇伊士集團在蘇州運營亞洲最大危廢處理基地,年處理能力60萬噸。

六、投資風險:技術、政策與市場“三重門”

1. 技術風險:從“實驗室”到“生產線”的死亡谷

物理回收法處理廢舊紡織品損耗率超50%,化學回收法成本是原生材料的2倍。中研普華產業研究院發布的《中國循環經濟行業“十五五”深度研究咨詢預測報告》顯示,2025-2027年將有30%的循環經濟初創企業因技術不成熟倒閉。

2. 政策風險:地方保護與標準打架

各地碳普惠平臺互不認可,上海1噸碳減排量可換100元補貼,廣東僅值60元。歐盟碳關稅導致中國出口企業成本增加12%-18%,但國內碳價僅為歐盟的1/5。

3. 市場風險:低價競爭與劣幣驅逐良幣

廢鋼回收行業“小散亂”企業占比超70%,正規企業稅負比黑作坊高15個百分點。動力電池回收“白名單”企業處理成本為1.2萬元/噸,而黑作坊僅需4000元/噸。

七、未來趨勢:2030年循環經濟“四大預言”

1. 循環經濟服務化:從“賣產品”到“賣服務”

施耐德電氣推出“循環即服務”(CaaS)模式,客戶按設備使用量付費,退役產品由企業回收再造。徐工機械試點工程機械“以租代售”,殘值率從30%提升至60%。

2. 城市代謝革命:從“線性經濟”到“循環城市”

青島中德生態園實現固廢100%資源化,雨水利用率95%,能源自給率70%。深圳規劃建設“無廢城市”,2030年原生垃圾零填埋,再生資源利用率達80%。

3. 全球循環標準:從“中國規則”到“世界語言”

中國主導制定的《再生塑料通用要求》成為ISO國際標準,寧德時代電池護照獲全球15國認可。中研普華預測,2030年中國將主導全球60%的循環經濟標準制定。

4. 循環經濟數字化:從“人工統計”到“數字孿生”

西門子搭建工業循環經濟數字孿生平臺,將鋁材回收率從60%提升至85%。阿里云“城市大腦”實時監控杭州垃圾流向,清運效率提高40%,碳排放降低25%。

八、投資策略:押注三大“黃金賽道”

1. 循環技術裝備:破解“卡脖子”難題

中聯重科研發智能分揀機器人,每小時處理20噸混合垃圾,分揀準確率98%。中科富海開發-269℃深冷技術,從廢氣中回收氦氣純度達99.999%,打破歐美壟斷。

2. 循環基礎設施:構建“新基建”網絡

格林美規劃建設100個動力電池回收網點,覆蓋全國80%地級市。京東物流上線“青流計劃”,在全國投放5000個循環包裝箱,使用次數超200次。

3. 循環經濟平臺:重塑產業生態

美團“青山計劃”聯合5000家商戶推廣循環餐盒,每個餐盒使用成本降低0.3元。閑魚推出“省心賣”服務,3C產品回收價較傳統渠道高15%,2025年目標促成交易1000億元。

結語:萬億賽道的入場券爭奪戰

循環經濟不是“環保慈善”,而是“萬億生意”。從動力電池回收的“城市礦山”,到塑料污染治理的“海洋清道夫”,再到工業固廢利用的“第二資源”,每個細分領域都藏著千億級機會。但這場競賽沒有旁觀者:技術迭代、政策窗口、資本博弈三重壓力下,唯有掌控AI溯源、區塊鏈存證、生物技術等核心能力,方能在“十五五”賽道中搶占C位。

中研普華產業研究院深耕循環經濟領域15年,已為格林美、寧德時代、寶武集團等頭部企業提供戰略咨詢。我們的研究覆蓋技術路線、政策紅利、商業模式等12個維度,助您精準把握行業脈搏。關注中研普華,搶占循環經濟萬億賽道入場券!

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《中國循環經濟行業“十五五”深度研究咨詢預測報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號