一、摘要

在全球能源轉型與“雙碳”目標的雙重驅動下,中國煤礦行業正經歷從“規模擴張”到“質量優先”的深刻變革,智能化、綠色化、多元化成為行業發展的核心關鍵詞。

二、煤礦行業發展現狀與趨勢:從“粗放擴張”到“精耕細作”

(一)政策與市場雙輪驅動下的轉型加速

近年來,國家層面通過《關于深入推進礦山智能化建設促進礦山安全發展的指導意見》《能源法》等政策文件,明確將智能化、綠色化作為煤礦行業升級的核心路徑。政策導向從“控總量”轉向“優結構”,要求到2026年大型煤礦智能化產能占比不低于60%,危險崗位機器人替代率超30%。與此同時,市場供需格局發生根本性變化:國內煤炭產量穩步增長,但進口煤補充作用增強,新能源替代加速,煤炭消費結構從“燃料主導”向“燃料與原料并重”轉變。

根據中研普華產業研究院發布《2025-2030年煤礦行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》顯示分析

(二)技術革新重塑行業生態

智能化技術成為行業變革的核心引擎。以5G、邊緣計算、數字孿生為代表的數字技術,推動煤礦實現“全面感知、實時互聯、動態預測、協同控制”。例如,國家能源集團曹家灘煤礦通過“5G+邊緣計算”方案,實現采煤效率大幅提升;中煤科工研發的“透明地質系統”使資源回收率顯著提高。此外,綠色技術加速落地,碳捕集與封存(CCUS)、氫能耦合等技術逐步商業化,北方重工推出的“綠色智能礦山解決方案”使單位產能能耗大幅下降,符合“雙碳”目標要求。

(三)區域與產業格局深度調整

生產重心加速向中西部轉移,山西、內蒙古、陜西、新疆四省區產量占比超八成,形成“晉陜蒙新”核心產區。產業集中度持續提升,大型煤炭企業通過兼并重組、技術升級占據主導地位,市場呈現“強者恒強”格局。與此同時,產業鏈延伸成為企業轉型重點,煤電聯營、煤化一體、煤炭+新能源等模式深入發展,推動行業從單一能源供應向綜合能源服務轉型。

三、煤礦市場規模及競爭格局:結構性機會與挑戰并存

(一)市場規模:短期波動與長期增長并存

盡管煤炭消費增速放緩,但其在能源體系中的基礎地位短期內難以撼動。電力行業仍是煤炭消費主力,煤電功能從“電量主體”向“電力保障+系統調節”轉變,推動電煤需求保持剛性增長。非電行業中,煤化工用煤需求持續上升,鋼鐵、建材行業需求穩中略降,形成結構性分化。進口煤作為國內市場的有效補充,其價格與數量波動對沿海地區供需平衡產生直接影響。

(二)競爭格局:大型企業主導,中小企業尋求差異化突圍

大型煤炭企業憑借資源稟賦、技術優勢和資金實力,在智能化改造、綠色轉型中占據先機。例如,國家能源集團、晉能控股等企業通過建設智能化礦井、布局CCUS項目,構建核心競爭力。中小企業則面臨資金、技術、人才三重約束,多聚焦硬件采購而非系統集成,智能化轉型滯后。未來,行業將呈現“頭部企業引領、中小企業差異化競爭”的格局,區域性、專業化礦山服務商或成為新增長點。

(三)區域市場:供需錯配與運輸瓶頸待解

主產區與消費區空間錯配問題突出,晉陜蒙新等產區產量占比持續提升,而東部地區消費增速放緩,形成“西增東緩、北煤南運”格局。運輸環節成為制約行業效率的關鍵因素,鐵路運輸能力與港口發運效率不匹配,導致區域性供需緊張時有發生。未來,加強運輸通道建設、優化資源配置將成為破解區域矛盾的重要抓手。

四、投資建議:把握技術趨勢,聚焦核心賽道

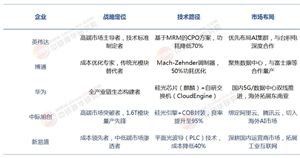

(一)智能化解決方案提供商:全鏈條服務能力成關鍵

選擇能整合硬件、軟件、服務的全鏈條供應商,重點關注在AI算法、數字孿生、量子傳感等領域具有原創能力的企業。例如,慧拓智能的“礦山元宇宙平臺”已覆蓋全國大型煤礦,其客戶續約率超八成,凸顯市場對一體化解決方案的需求。

(二)綠色低碳技術:政策紅利與市場潛力雙驅動

碳捕集與封存(CCUS)、氫能耦合、光伏供電等技術成為政策扶持重點,相關企業可獲稅收優惠與補貼。國家能源集團在鄂爾多斯建設的CCUS示范項目,每年封存二氧化碳百萬噸,為行業提供可復制的低碳路徑。此外,煤基高端材料(如煤基石墨烯、煤基碳纖維)的產業化突破,將推動煤炭從“能源”向“資源”轉變,提升附加值。

(三)區域與細分市場:布局多能互補項目

部分省份可能加碼煤炭消費總量控制,建議企業布局煤電一體化、風光儲氫一體化基地,降低政策風險。例如,中煤集團將智能通風系統應用于金礦,使作業環境達標率大幅提升,拓展了智慧礦山技術的應用邊界。

(四)人才培養與技術迭代:長期價值保障

智能化工程師供需比失衡,企業需加強與高校合作,開展定制化人才培養。例如,中國礦業大學與華為聯合設立“智慧礦山創新班”,為行業輸送復合型人才。同時,關注企業研發投入占比及專利儲備量,頭部企業研發投入占比普遍較高,技術迭代能力更強。

五、風險預警與應對策略:未雨綢繆,穩健前行

(一)技術迭代風險:緊跟趨勢,避免“技術陷阱”

智慧煤礦技術更新周期縮短,企業需避免盲目投資“偽智能”設備,優先選擇技術成熟、應用場景明確的解決方案。例如,部分礦山盲目采購無人駕駛車輛,卻因場景適配性差導致閑置,造成資源浪費。

(二)政策與市場波動風險:靈活調整產能與庫存

煤炭價格受供需關系、進口政策、新能源替代等多重因素影響,企業需建立動態監測機制,靈活調整生產計劃。例如,2024年進口煤價低于國內煤價,部分企業通過增加進口量降低成本,但對進口依賴度過高也可能導致供應鏈風險。

(三)安全與環保風險:強化合規管理,提升ESG表現

煤礦行業面臨周期性、階段性、系統性安全風險,企業需加大安全投入,完善風險預警體系。同時,環保政策趨嚴,企業需推廣潔凈煤技術、碳捕集技術,減少污染排放,避免因環保不達標被淘汰。

六、煤礦行業未來發展趨勢預測:技術驅動,價值重構

(一)智能化:從“單點突破”到“全鏈條協同”

未來,智慧煤礦將實現從“人控”到“數控”的全面跨越,地質保障、智能采掘、輔助生產、安全預警等系統深度協同,形成“感知-決策-執行-反饋”的閉環。量子傳感、數字孿生等技術將推動礦山元宇宙從概念走向現實,實現虛實映射與動態優化。

(二)綠色化:從“清潔利用”到“零碳礦山”

碳捕集、氫能耦合、生物質耦合等技術將逐步商業化,推動煤礦向“近零排放”甚至“零碳礦山”轉型。例如,神華集團某煤礦通過碳捕集技術,將二氧化碳注入油層提高采收率,實現“變廢為寶”。此外,礦區生態修復與新能源開發相結合,形成“開采-修復-發電”的循環產業鏈。

(三)多元化:從“能源供應”到“綜合服務”

煤礦企業將向新能源、新材料、高端化工等領域延伸,構建多元化業務矩陣。例如,部分企業布局氫能、儲能項目,打造“煤炭+新能源”一體化基地;部分企業深耕煤基高端材料,開發聚烯烴、乙二醇等化學品,提升附加值。

(四)全球化:從“國內競爭”到“國際布局”

中國煤炭企業將加強海外資源開發,鞏固拓展與煤炭資源大國的合作,提升國際市場話語權。例如,國家能源集團在印尼、澳大利亞等國建設煤礦,實現資源全球化配置。同時,中國煤炭技術、標準“走出去”步伐加快,推動國際市場標準對接。

煤礦行業正處于百年未有之大變局,智能化、綠色化、多元化的浪潮既帶來挑戰,更孕育著巨大機遇。企業需以技術創新為引擎,以政策導向為指引,以市場需求為錨點,在風險與機遇并存的市場中精準布局,實現從“規模擴張”到“價值創造”的跨越。

如需獲取完整版報告及定制化戰略規劃方案請查看中研普華產業研究院的《2025-2030年煤礦行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號