前言

在全球數字化轉型浪潮的推動下,大數據產業已成為重塑產業格局、驅動經濟高質量發展的核心引擎。從金融風控到智慧醫療,從智能制造到城市治理,大數據技術正深度滲透至社會運行的毛細血管,推動各行業向智能化、精準化方向演進。

一、行業發展現狀分析

(一)產業規模持續擴張,技術融合催生新范式

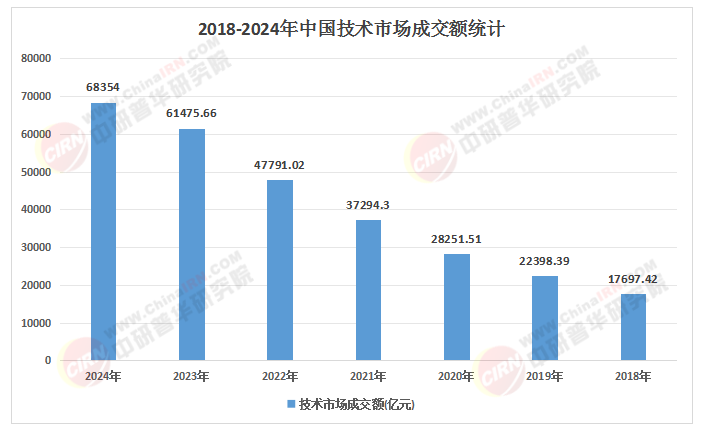

大數據產業已從單一技術應用向全鏈條價值創造演進。根據中研普華研究院《2025-2030年大數據產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》顯示:隨著5G、物聯網、云計算等技術的普及,數據生成量呈指數級增長,全球數據圈預計突破400ZB。中國作為全球第二大數字經濟體,大數據產業規模穩步攀升,形成覆蓋數據采集、存儲、分析、應用的全產業鏈生態。技術融合成為關鍵驅動力:生成式人工智能與多模態數據處理技術突破,推動復雜場景分析智能化;邊緣計算與流式計算技術迭代,滿足智慧城市、無人駕駛等領域的實時數據處理需求;量子計算與大數據的結合,則為超大規模數據實時分析提供可能。

(二)政策驅動與市場驅動雙輪并行

國家層面將大數據納入戰略新興產業,通過《數據安全法》《個人信息保護法》等法規完善治理框架,同時設立專項資金、推動產業集聚區建設。地方政府積極響應,例如河南省提出“數據要素賦能新型工業化”戰略,打造以鄭州、鶴壁為核心的區域發展極。市場端,企業數字化轉型需求從“可選”轉向“剛需”,金融、醫療、制造等行業通過大數據實現風險控制、疾病預測、供應鏈優化等核心環節升級,形成技術供給與價值創造的良性循環。

(數據來源:綜合行業報告、市場研究及公開數據整理)

(一)需求端:行業應用向縱深拓展

傳統行業數字化轉型加速,大數據應用從營銷、運營等表層環節向研發、供應鏈等核心領域延伸。例如,制造業通過工業大數據平臺優化生產流程,提升設備預測性維護能力;農業利用遙感和傳感器數據實現精準種植,降低資源浪費。新興領域如智慧城市、元宇宙等對實時數據處理提出更高要求,推動邊緣計算與大數據結合。此外,數據要素市場化進程加速,公共數據開放共享機制逐步建立,政府掌握的醫療、交通、環境等高價值數據資源與企業數據形成互補,催生動態客流分析、災害預測保險等創新服務。

(二)供給端:技術突破與生態重構并行

數據存儲和管理技術持續升級,分布式存儲、云計算、邊緣計算等技術廣泛應用,支撐海量數據的高效處理。數據分析與挖掘技術向智能化、自動化方向發展,機器學習算法與大語言模型結合,實現非結構化數據(如財報、新聞)的動態解析。數據安全與隱私保護成為核心競爭力,隱私計算、聯邦學習、零信任架構等技術從實驗室走向規模化應用,構建覆蓋數據全生命周期的安全體系。此外,數據確權、定價、交易標準逐步完善,數據經紀人、數據信托等新型中介組織涌現,推動數據從資源向資產轉化。

三、競爭格局分析

(一)區域競爭:全球化與本土化并存

北美地區憑借技術領先優勢占據全球市場主導地位,亞太地區則依托中國、印度等國家的快速發展成為增長極。中國大數據產業呈現“區域協同+垂直深耕”特征:東部沿海地區(如北京、上海、廣東)依托科技創新能力和產業基礎形成核心集群,中西部地區(如河南、四川)通過政策扶持和場景開放實現快速崛起。全球競爭加劇背景下,數據主權爭奪成為焦點,中國企業需在合規框架下探索跨境數據流通路徑,同時通過開源社區參與國際技術標準制定。

(二)企業競爭:技術壁壘與生態構建并重

行業競爭格局分散,涉及數據采集、存儲、分析、安全等多個細分領域。頭部企業通過技術融合與生態布局鞏固優勢:例如,海量數據依托自主創新的數據庫產品,在電信、制造行業占據領先地位;華為、中興通訊等硬件供應商通過“端-邊-云”協同戰略拓展數據服務市場;互聯網企業則利用用戶行為數據優勢,深耕精準營銷和個性化推薦領域。此外,跨行業合作成為趨勢,數據提供商與行業解決方案商聯合開發垂直場景應用,形成共贏生態。

(一)數據要素市場化加速,重構產業價值分配

數據確權、定價、交易機制逐步完善,數據交易所探索標準化產品交易模式,推動數據流通從“內部循環”向“跨域共享”轉變。公共數據開放與商業數據融合將釋放巨大價值,例如氣象數據與農業保險結合,開發基于災害預測的動態保費產品,實現社會效益與商業價值雙贏。

(二)技術融合深化,催生“數據+AI+行業”新生態

大數據與生成式AI的結合將重塑行業應用邏輯:金融領域通過大語言模型生成動態風險評估報告,醫療領域利用多模態數據訓練罕見病診斷模型。同時,量子計算與大數據的結合或突破現有算力瓶頸,推動超大規模數據實時分析成為可能。技術融合不僅提升效率,更推動跨行業解決方案創新,例如自動駕駛領域需整合路測數據、用戶行為數據與仿真數據,形成閉環優化體系。

(三)可持續發展成為核心命題,倫理與安全并重

隨著全球數據監管趨嚴,數據倫理與安全成為產業可持續發展的基石。企業需構建覆蓋數據采集、存儲、共享的全鏈路安全體系,通過隱私計算、區塊鏈等技術平衡數據利用與隱私保護。此外,數據治理框架需兼顧效率與公平,避免技術壟斷和數據歧視,推動大數據從“工具屬性”向“社會基礎設施”演進。

五、投資策略分析

(一)聚焦技術創新領域,布局前沿賽道

數據存儲與管理領域的創新企業具有高增長潛力,尤其是分布式存儲、邊緣計算等技術的規模化應用將帶來市場機遇。數據分析和挖掘技術提供商中,人工智能和機器學習領域的領先企業具備技術壁壘優勢,其算法模型在金融、醫療等行業的落地將創造持續價值。此外,數據安全與隱私保護領域的企業將受益于合規需求增長,零信任架構、同態加密等技術方向值得關注。

(二)關注跨行業數據融合平臺,把握生態紅利

數據要素流通打破行業邊界,催生“數據+服務”新模式。投資者可關注交通數據與商業選址結合、工業數據與供應鏈優化等領域的平臺型企業,其通過構建數據共享生態系統,實現多方價值共創。同時,數據經紀人、數據信托等新型中介組織將涌現,為數據資產化提供基礎設施支持。

(三)平衡風險與收益,構建多元化投資組合

大數據產業投資需兼顧技術成熟度與市場接受度,避免過度集中于單一賽道。建議投資者通過多元化策略分散風險:一方面,布局產業鏈上下游企業(如硬件供應商、數據服務商、行業解決方案商),形成協同效應;另一方面,關注政策導向與區域市場差異,優先選擇合規框架完善、應用場景豐富的領域(如政務大數據、醫療大數據)。此外,長期投資視角至關重要,大數據的價值釋放需經歷技術迭代與市場培育周期,耐心資本將更易收獲產業紅利。

如需了解更多大數據行業報告的具體情況分析,可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年大數據產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號