農業建設行業是指圍繞現代農業生產體系與農村發展所需基礎設施、技術裝備、集成服務所展開的系統性工程建設與產業升級活動。其核心涵蓋高標準農田建設、智能灌溉系統、規模化養殖場、農產品加工設施、倉儲物流網絡等硬件載體,同時延伸至農業數字化管理、綠色生產技術推廣、產業鏈協同機制等軟性支撐體系。該行業通過融合工程技術、生物科技與信息技術,致力于提升土地產出效能、保障農產品供給質量、優化鄉村生產生活生態空間,是實現農業現代化與鄉村振興戰略的物理基石。

中國農業建設行業作為支撐糧食安全、鄉村振興和生態文明建設的核心領域,正處于傳統農業向現代農業轉型的關鍵階段。隨著人口增長、城市化進程加速以及全球氣候變化的影響,農業資源約束趨緊、生態環境壓力加大等問題日益凸顯。國家通過政策引導、科技賦能和產業升級,推動農業建設向集約化、智能化、綠色化方向發展。近年來,智慧農業技術、生物育種創新和農村基礎設施完善成為行業發展的核心驅動力,但同時也面臨勞動力結構失衡、產業鏈附加值偏低、區域發展不均衡等挑戰。在“十四五”規劃和鄉村振興戰略的框架下,農業建設行業正通過技術創新與制度變革,探索可持續發展的新路徑。

當前,中國農業建設行業呈現出多維度協同發展的態勢。政策層面,中央一號文件連續聚焦農業現代化,財政補貼、稅收優惠和金融支持為行業注入活力。農業科技園區、高標準農田建設和農業機械化推廣,顯著提升了農業生產效率。例如,智能農機裝備與物聯網技術的結合,實現了精準播種、灌溉和病蟲害防治,降低了資源浪費。生物技術領域,基因編輯和轉基因作物的研發加速了抗逆、高產作物品種的培育,為糧食安全提供技術保障。

產業化經營成為行業升級的重要抓手。農業龍頭企業通過訂單農業、合作社聯結和全產業鏈布局,帶動小農戶融入現代農業體系。農產品加工轉化率逐步提高,綠色食品、有機農產品等高附加值產品市場占比擴大。然而,產業鏈條仍存在短板,如產后儲運損耗較高、品牌溢價能力不足等問題。生態農業與循環農業模式的推廣,有效緩解了化肥農藥過量使用導致的土壤退化和水體污染,但規模化經營與生態保護的平衡仍需長期探索。

勞動力結構轉型是行業面臨的深層挑戰。農業從業人員老齡化加劇,年輕一代對傳統農作方式接受度低,導致技術推廣和新型生產模式落地困難。此外,區域發展差異顯著,東部沿海地區在設施農業和智慧農業方面領先,而中西部地區仍以傳統種植為主,亟需通過政策傾斜和技術幫扶實現均衡發展。

據中研產業研究院《2025-2030年中國農業建設行業市場分析及發展前景預測報告》分析:

農業建設行業的現狀既展現了政策驅動下的顯著成就,也暴露出結構性矛盾與轉型壓力。未來的發展需以技術創新為引擎,以市場需求為導向,構建高效、綠色、包容的現代農業體系。在技術層面,人工智能、區塊鏈和大數據等數字技術的深度應用,將重塑農業生產、流通和消費鏈條;在生態層面,碳中和目標倒逼農業減排與資源循環利用技術的突破;在市場層面,消費者對安全、健康食品的需求升級,將推動產業鏈向高附加值環節延伸。同時,國際農業合作與貿易規則的變化,要求行業在開放中尋找機遇,在競爭中提升國際競爭力。這一系列變革不僅關乎農業自身的轉型升級,更是實現經濟社會高質量發展的重要支撐。

未來,中國農業建設行業將呈現以下發展趨勢:

智慧農業全面滲透:5G、無人機、衛星遙感等技術將覆蓋耕種管收全流程,實現農業生產數據化、決策智能化。農業機器人在采摘、除草等環節的應用,有望緩解勞動力短缺問題。

綠色生產成為主流:生態農業、碳匯農業和種養循環模式加速推廣,生物農藥、有機肥替代化學投入品,農業面源污染治理與土壤修復技術進入規模化應用階段。

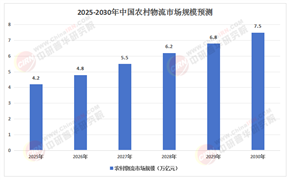

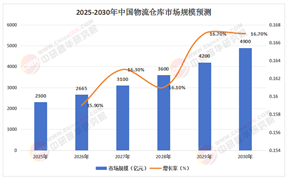

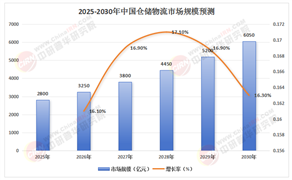

產業鏈價值深度挖掘:農產品加工向精深加工延伸,預制菜、功能性食品等新業態涌現;農村電商與冷鏈物流體系完善,縮短“田間到餐桌”距離,提升農民收益。

品牌農業與區域協同:地理標志產品保護強化,區域公用品牌與企業品牌聯動發展;跨區域農業產業集群形成,推動資源互補與技術共享。

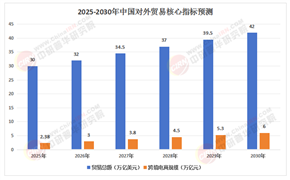

國際合作深化拓展:參與全球農業供應鏈重構,通過技術輸出、種質資源交換和跨境農業合作,提升中國農業在全球價值鏈中的地位。

中國農業建設行業站在轉型升級的歷史交匯點,其發展成效直接關系到糧食安全、農民增收和生態文明建設。當前,行業在政策支持下已取得顯著進步,但仍需突破技術瓶頸、優化產業結構、完善利益聯結機制。未來,通過數字技術賦能、綠色生產轉型和市場機制創新,農業建設將實現從“量”到“質”的跨越,為農業農村現代化提供堅實支撐。這一進程不僅需要政府、企業和社會的協同發力,更需在保障糧食安全與促進農民福祉之間找到平衡點,最終構建起高效、可持續、有韌性的現代農業體系,為全面實現鄉村振興注入持久動力。

想要了解更多農業建設行業詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2025-2030年中國農業建設行業市場分析及發展前景預測報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號