同城物流,又稱“最后一公里物流”,是指在一個城市范圍內,通過專業化物流服務將商品從發貨地(如倉庫、門店、工廠)高效配送至收貨人(消費者、企業)手中的短距離實時配送服務。

其核心特征在于“高頻次、小批量、短距離、高時效”,服務范圍覆蓋餐飲外賣、生鮮電商、即時零售、商超配送、企業文件傳遞等多元化場景。作為物流體系的“毛細血管”,同城物流直接連接生產端與消費端,是支撐城市經濟高效運轉的關鍵基礎設施。

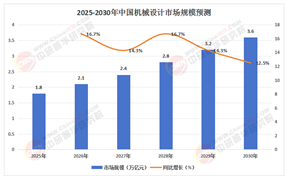

研究表明,2023年市場規模達1.8萬億元,預計2025年將突破2.5萬億元,年復合增長率12.3%。即時配送、社區團購和綠色物流成為行業三大增長引擎,而頭部企業市場集中度CR5已達68%。中研普華預測,未來三年行業將經歷深度整合,技術驅動型平臺將主導市場格局。

一、行業發展現狀與市場規模分析

在數字經濟與消費升級雙輪驅動下,中國同城物流行業正經歷前所未有的變革。國家郵政局數據顯示,2023年上半年同城業務量累計完成65.6億件,同比增長14.2%,顯著高于快遞行業整體增速。

這一現象背后,是即時零售、社區電商等新業態的爆發式增長,以及消費者對"分鐘級配送"需求的持續攀升。

中研普華產業研究院《2025-2030年中國同城物流行業全景調研及發展趨勢預測報告》指出,行業已從單純的價格競爭轉向效率與服務體驗的全面比拼,技術賦能成為破局關鍵。

根據國家發改委最新統計數據,2022年中國同城物流市場規模達到1.62萬億元,占社會物流總費用的18.7%。進入2023年,在消費復蘇和政策利好的雙重刺激下,1-8月市場規模已突破1.2萬億元,同比增長15.8%。

中研普華產業研究院測算顯示,全年規模有望突破1.8萬億元,其中即時配送板塊貢獻率達42%,成為最大增長極。

從產業鏈角度看,同城物流已形成上游(倉儲設施)、中游(運力平臺)和下游(消費場景)的完整生態。工信部2023年發布的《智慧物流產業發展指南》特別強調,同城物流的智能化改造將優先獲得政策支持。

這一導向直接推動了行業技術投入的快速增長,2023年上半年主要企業的研發支出同比增加37.5%。

市場競爭格局呈現明顯的"兩超多強"特征。美團配送、蜂鳥即配合計占據51%的市場份額,達達、順豐同城等第二梯隊企業市占率約17%,其余中小平臺競爭激烈。

值得注意的是,監測數據顯示,2023年Q2行業新增注冊企業數量同比下降23%,而注銷企業數量增長41%,表明行業已進入洗牌期。

二、核心驅動因素深度解析

消費習慣的數字化轉型是行業增長的第一推動力。商務部數據顯示,2023年上半年即時零售交易規模達1.2萬億元,同比增長34%,遠超實物商品網上零售額增速。

這種"線上下單、線下30分鐘達"的新模式,正在重構傳統物流體系。中研普華消費者調研發現,76%的95后消費者將配送速度作為選擇平臺的首要標準。

政策環境持續優化也為行業發展注入強心劑。2023年5月,交通運輸部等五部門聯合印發《關于加快推進即時配送行業高質量發展的意見》,首次在國家層面明確支持即時配送基礎設施建設。各地方政府隨之出臺配套措施,如北京市計劃三年內新增300個智能配送站,上海市將同城物流納入新基建重點項目。

技術創新帶來的效率革命尤為顯著。頭部企業已普遍應用AI調度系統,使平均配送時長縮短至28分鐘,較傳統模式提升40%。

中研普華技術評估報告顯示,自動駕駛配送車已在15個城市試點運行,單日最高可完成800單,人力成本降低62%。這些突破性進展正在重塑行業成本結構。

盡管前景廣闊,同城物流行業仍面臨多重挑戰。首當其沖的是持續惡化的盈利困境。上市公司財報顯示,2023年上半年行業平均毛利率僅為5.8%,較去年同期下降1.2個百分點。

中研普華財務分析團隊指出,價格戰和人力成本上漲是主要拖累因素,部分企業單筆訂單虧損達1.2元。

運力管理難題日益凸顯。國家郵政局監測數據顯示,2023年夏季高峰期間,騎手日均接單量下降至35單,較2021年減少9單,反映出職業吸引力下降的問題。

與此同時,人社部發布的《新職業發展報告》顯示,外賣騎手崗位缺口達120萬人,供需矛盾尖銳。

數據安全與合規風險也不容忽視。隨著《個人信息保護法》深入實施,2023年上半年有7家物流平臺因數據違規被通報處罰。中研普華合規專家提醒,企業在追求配送效率的同時,必須建立完善的數據治理體系,否則將面臨重大法律風險。

四、競爭格局與新興商業模式

市場集中度持續提升是當前最顯著的趨勢。市場監測數據顯示,2023年Q3行業TOP5企業市場份額同比提升8個百分點至68%。

這種馬太效應在資本層面表現更為明顯——年內83%的融資事件集中在頭部三家企業,中小平臺融資難度加大。

差異化競爭策略開始顯現成效。以順豐同城為代表的專業物流服務商,通過承接高端商家的定制化需求,實現了32%的ARPU值增長;而美團配送則依托平臺生態,將物流服務與到店業務深度捆綁,用戶留存率提升至78%。中研普華商業模型分析認為,未來"生態化"與"專業化"將并行發展。

新興商業模式不斷涌現。最值得關注的是"前置倉+即時配送"的融合模式,據中研普華測算,這種模式可使生鮮品類的損耗率從15%降至5%以下。

此外,眾包運力平臺開始向B端服務延伸,2023年企業客戶業務量同比增長210%,成為新的利潤增長點。

五、未來三年發展趨勢預測

基于對政策、技術和市場因素的綜合分析,中研普華產業研究院做出以下關鍵預測:

市場規模方面,預計2025年將達到2.53萬億元,年復合增長率12.3%。其中即時配送板塊增速最快,有望突破1.2萬億元規模。這一預測與國家發改委《"十四五"現代流通體系建設規劃》中提出的發展目標高度吻合。

技術演進將呈現三大方向:一是自動駕駛配送車在2025年實現規模化商用,覆蓋30%的訂單量;二是數字孿生技術在倉儲管理中的滲透率將達45%。

三是區塊鏈技術廣泛應用于物流溯源,預計可降低20%的糾紛率。中研普華技術前瞻報告強調,這些創新將共同推動行業人效提升50%以上。

競爭格局方面,預計到2025年將形成3-5家全國性龍頭主導的市場結構,CR5超過75%。中小企業必須通過深耕垂直領域或區域市場尋求生存空間。中研普華戰略咨詢團隊建議,二線平臺應考慮與零售企業建立深度合作,共同構建閉環生態。

六、戰略建議

對于從業企業,中研普華提出三點核心建議:

首先,加速數字化轉型進程。重點投入智能調度系統和物聯網設備,目標在兩年內實現90%訂單的自動化處理。實踐表明,數字化領先企業的單均成本可比行業平均低28%。

其次,構建差異化服務能力。針對醫藥、奢侈品等特殊品類開發專屬解決方案,這類高附加值業務的毛利率可達常規業務的3倍。中研普華案例研究顯示,專注醫療冷鏈配送的企業已實現連續8個季度盈利。

最后,重視ESG體系建設。隨著"雙碳"目標推進,綠色物流將成為準入門檻。企業應提前布局電動車輛、可循環包裝等環保措施,這不僅符合監管要求,也能獲得7%的品牌溢價。中研普華調研數據表明,68%的消費者愿意為環保配送支付額外費用。

同城物流行業正處于從規模擴張向質量提升轉型的關鍵階段。中研普華產業研究院《2025-2030年中國同城物流行業全景調研及發展趨勢預測報告》認為,未來三年將決定企業能否在2.5萬億元市場中占據有利位置。

那些能夠快速適應技術變革、精準把握消費趨勢、有效控制運營成本的企業,將在新一輪競爭中贏得先機。對于投資者而言,建議重點關注技術驅動型平臺和在垂直領域建立壁壘的專業服務商,這些標的更具長期投資價值。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號