在知識經濟時代,高等教育作為人才培養與科技創新的核心載體,其發展水平直接決定著國家競爭力與社會進步速度。當前,全球高等教育體系正經歷深刻變革:人工智能技術重塑教育模式,全球化進程推動人才流動,社會需求變化倒逼學科結構調整。在此背景下,中國高等教育既面臨資源優化配置、教學質量提升等內部挑戰,也迎來技術融合、國際合作等外部機遇。

一、高等教育行業發展現狀分析

1. 教育理念與課程體系的革新

當前,高等教育正從“知識傳授”向“能力培養”轉型。OECD發布的報告指出,AI技術的快速發展要求教育體系重新定義核心目標:學生不僅需要掌握專業技能,更需培養批判性思維、跨學科整合能力及倫理判斷力。例如,科學教育不再局限于學科邊界,而是強調“從系統角度思考”的能力培養,通過氣候變化、可持續發展等現實問題驅動課程設計。

與此同時,終身學習理念逐步深化。聯合國教科文組織報告提出,教育需構建“社會契約”,將環境教育、數字素養納入必修內容。這種轉變體現在課程體系的靈活化設計中:模塊化課程、微證書制度允許學習者根據需求定制學習路徑,而產教融合模式則通過企業真實項目嵌入教學環節,強化理論與實踐的銜接。

2. 技術賦能下的教學模式升級

教育科技與高等教育的融合已進入深水區。混合式教學、虛擬仿真實驗室、AI輔助教學工具的應用,正在打破傳統課堂的時空限制。例如,某高校通過VR技術重建歷史場景,使學生沉浸式體驗文化遺產保護過程;AI算法則通過分析學習行為數據,為教師提供個性化教學建議。

技術革新不僅優化了教學流程,更推動了管理效能的提升。大數據平臺可實時監測課程質量、學生參與度及資源分配效率,為教育決策提供數據支撐。某大學科技園通過建立“管理委員會+運行公司”架構,實現科研成果轉化與區域產業需求的精準對接,成為高等教育與經濟協同發展的典型案例。

3. 國際化與區域發展的不平衡性

高等教育國際化呈現雙向特征:一方面,跨國合作辦學、聯合科研項目數量激增,學生流動范圍擴展至新興經濟體;另一方面,區域發展差異導致資源分配不均。東部沿海高校憑借區位優勢,在國際合作、師資引進等方面領先,而中西部地區則通過政策傾斜逐步縮小差距。例如,某中部省份與境外高校共建產業學院,聚焦集成電路技術技能人才培養,探索出“崗課賽證融通”的育人模式。此外,民辦教育機構的崛起豐富了高等教育供給生態。它們通過靈活的專業設置、校企合作機制,在職業教育、應用型人才培養領域形成特色優勢,與公辦高校形成互補格局。

1. 行業規模與結構演變

中國高等教育已進入普及化階段,毛入學率持續提升。這一進程伴隨教育資源供給方式的多元化:公辦高校、民辦院校、中外合作辦學機構共同構成多層次體系。其中,應用型本科與高職教育因緊密對接產業需求,成為規模增長的主要動力。

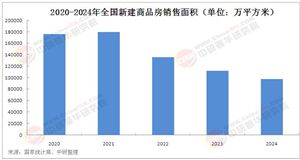

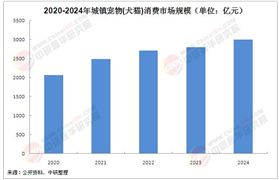

數據來源:中研普華、國家統計局

數據來源:中研普華、國家統計局

學科結構調整反映經濟轉型方向。教育部數據顯示,近五年綠牌專業集中于電氣工程、新能源、機器人工程等領域,而傳統文科專業則通過“新文科”建設實現升級。例如,某高校將人工智能與法學交叉融合,培養復合型法律科技人才,畢業生就業率顯著提升。

根據中研普華產業研究院發布的《2025-2030年版高等教育項目商業計劃書》顯示:

2. 區域市場分化與整合

區域發展不平衡性在高等教育領域同樣顯著。東部地區憑借產業基礎與科研投入,形成以高校科技園為核心的創新集群;中西部則通過“雙一流”建設、省部共建等政策,推動資源向特色學科集聚。例如,某西部高校聚焦健康科學與技術前沿交叉研究,服務區域醫療產業發展。同時,跨區域合作網絡逐步完善。長三角、粵港澳大灣區等區域通過學分互認、師資共享機制,構建高等教育協同發展共同體。某灣區高校聯盟聯合企業開發在線課程,覆蓋智能制造、生物醫藥等領域,實現優質資源的規模化輻射。

3. 終身學習市場的崛起

隨著技術迭代加速與職業周期縮短,終身學習需求呈現爆發式增長。高等教育機構通過繼續教育學院、在線平臺等載體,向社會開放課程資源。某高校推出“學分銀行”制度,允許學習者將非學歷教育成果轉化為學歷認證,極大拓展了教育服務的邊界。企業培訓市場成為新增長點。高校與企業共建產教融合基地,定制化開發管理、技術類培訓項目。例如,某制造企業與高校合作建設智能工廠實訓平臺,員工技能認證通過率大幅提升,形成“招生-培養-就業”閉環。

1. 技術深度融合與教育范式轉型

人工智能、區塊鏈等技術將進一步重構教育生態。智能教學系統可實現全流程自動化管理:從個性化學習路徑規劃到教學效果評估,形成數據驅動的閉環。某高校試點AI助教,能夠24小時解答學生疑問,并基于學習行為預測知識薄弱點,教師則專注于高階思維培養。

元宇宙技術有望催生虛擬校園新形態。通過構建沉浸式學習環境,跨時空實驗、全球協作項目將成為可能。例如,某國際聯盟高校已在元宇宙平臺開設氣候模擬課程,學生可操控虛擬實驗室設備,與多國團隊協同完成減排方案。

2. 產教融合與產業鏈協同創新

未來高等教育將更深嵌入區域創新體系。高校科技園、產業學院等載體將演變為“創新聯合體”,通過股權合作、技術入股等方式,實現科研成果的即時轉化。某高新區與高校共建聯合實驗室,聚焦半導體材料研發,企業提前介入課題設計,大幅縮短技術落地周期。

同時,職業教育與普通教育融通機制將完善。國家資歷框架的建立,使技術技能證書與學歷學位形成等值互認,為產業工人提供多元成長通道。某省試點“1+X”證書制度,畢業生持職業資格證可免修部分課程,加速應用型人才培養。

3. 全球化與本土化的動態平衡

高等教育國際化將呈現“在地全球化”特征。高校在引進海外資源的同時,更注重本土文化傳承與創新。例如,某中醫藥大學與海外高校共建聯合研究院,既開展現代藥理研究,又設立中醫文化體驗中心,培養兼具國際視野與文化自信的人才。此外,新興經濟體將成為國際合作新焦點。隨著“一帶一路”倡議深化,高校通過共建魯班工坊、海外分校等形式,輸出職業教育標準與課程資源,提升全球教育治理參與度。

中研普華通過對市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地幫助客戶降低投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業競爭力。想要了解更多最新的專業分析請點擊中研普華產業研究院的《2025-2030年版高等教育項目商業計劃書》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號