在鄉村振興戰略與消費升級的雙重驅動下,蔬菜行業作為農業經濟的支柱產業,正經歷從"產量導向"到"質量導向"的深刻轉型。這一融合了傳統種植技藝、現代科技應用與市場需求的復合型產業,既承載著保障"菜籃子"安全的基礎功能,又肩負著推動農業高質量發展、促進農民增收的經濟使命。

一、蔬菜行業市場發展現狀分析

(一)政策供給體系日趨完善

國家層面出臺的《鄉村振興戰略規劃》《關于促進鄉村產業振興的指導意見》等政策文件,構建起"頂層設計+專項支持"的政策框架。地方政府積極響應,如山東、河南等省份通過《蔬菜產業高質量發展行動計劃》,推動種植基地標準化改造與冷鏈物流體系建設。部分城市創新管理模式,將蔬菜種植納入生態農業示范區建設,探索"土地流轉+合作社+農戶"的利益聯結機制。

(二)區域發展呈現梯度差異

東部沿海地區依托經濟基礎與科技優勢,形成"雙核驅動"格局:山東壽光通過"蔬菜小鎮"建設,集成智能溫室、物聯網監測等技術,打造全年生產示范區;上海崇明島以"生態農業"為核心,構建"種植+觀光+科普"的復合業態。中西部地區則呈現"政策驅動型"發展特征,如云南、貴州等地通過專項資金支持,建設了一批具有地域特色的高山蔬菜基地。但部分區域仍存在品種單一、加工能力不足等問題。

(三)技術賦能重塑生產模式

生物技術與數字技術深度融合:雜交育種技術推動蔬菜品種向抗逆性、高營養方向升級;智能傳感器與大數據分析實現溫濕度、光照的精準調控,部分基地通過AI算法優化種植計劃。區塊鏈技術開始應用于溯源體系,消費者可通過掃碼查詢蔬菜從田間到餐桌的全流程信息。但需警惕的是,部分項目存在"技術依賴"傾向,弱化了傳統種植經驗的傳承與創新。

(一)產業邊界持續拓展

蔬菜行業已突破傳統種植范疇,形成"種植-加工-流通-服務"的全鏈條生態。預制菜產業的崛起推動蔬菜深加工發展,如凈菜、速凍蔬菜等產品滿足都市快節奏需求;社區團購與生鮮電商的普及,使蔬菜銷售從農貿市場向"線上預訂+線下配送"模式轉型。這種產業鏈延伸不僅提升附加值,更催生出"訂單農業""認養農業"等新型商業模式。

(二)消費特征顯現代際差異

健康意識提升推動需求升級:中青年群體偏好有機蔬菜、功能蔬菜(如富硒菠菜、高鈣西蘭花),注重"零農藥殘留""營養強化"等標簽;老年群體更關注性價比與便利性,推動社區蔬菜直通車、老年助餐點等渠道建設。退休群體則成為"社區菜園"的參與主體,通過租地種植實現"自給自足+社交互動"的雙重需求。

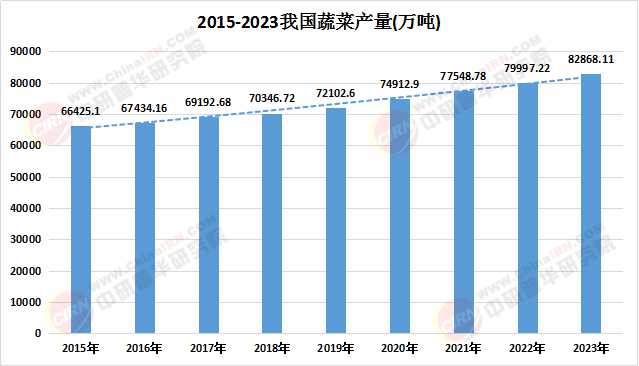

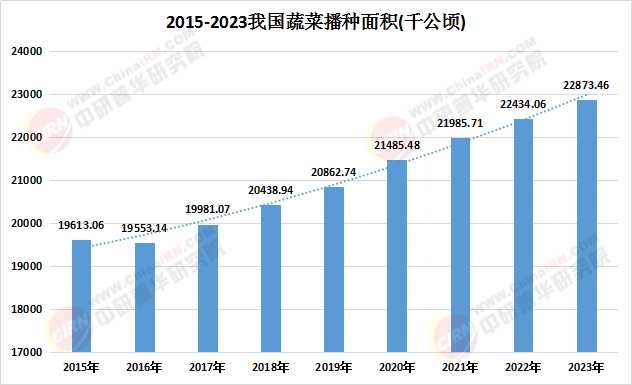

數據來源:中研普華、國家統計局

數據來源:中研普華、國家統計局

根據中研普華產業研究院發布的《2025-2030年中國蔬菜市場深度調查研究報告》顯示:

(三)基礎設施逐步完善

政府與企業合作推動高標準基地建設:部分省份通過"現代農業產業園"項目,集成水肥一體化、病蟲害綠色防控等技術;冷鏈物流網絡覆蓋范圍擴大,使葉菜類蔬菜的跨區域流通損耗率顯著降低。但部分區域仍存在倉儲設施不足、加工設備落后等問題,影響產業鏈效率提升。

(一)數字化轉型:從"經驗種植"到"智能決策"

物聯網與人工智能技術將推動生產方式變革:智能溫室通過環境參數自動調節,實現"無人化種植";農業大數據平臺整合氣象、土壤、市場信息,為農戶提供種植建議與銷售預測。這種數字化轉型不僅提升生產效率,更推動行業從"粗放式管理"向"精準化運營"升級。

(二)可持續發展:綠色理念貫穿全周期

政策導向與市場需求共同推動生態轉型:相關部門明確要求,新建基地需通過"種養結合"模式實現資源循環利用;部分企業采用生物防治技術替代化學農藥,使蔬菜產品達到"零農殘"標準。這種綠色發展模式,既符合"雙碳"目標要求,也契合消費者對"安全食品"的期待。

(三)品牌化運營:從"產地標簽"到"文化符號"

地域特色與文化內涵成為品牌建設核心:山東壽光通過"中國蔬菜之鄉"IP打造,舉辦國際蔬菜科技博覽會;云南元謀依托"冬早蔬菜"氣候優勢,構建"高原特色"產品矩陣。這種品牌化運營不僅提升溢價能力,更推動行業從"商品交易"向"文化傳播"升級。

中研普華通過對市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地幫助客戶降低投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業競爭力。想要了解更多最新的專業分析請點擊中研普華產業研究院的《2025-2030年中國蔬菜市場深度調查研究報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號