前言

在全球農業產業鏈重構與消費升級的雙重驅動下,特色農產品正從區域性供給向全球化市場滲透,成為鄉村振興與農業現代化的核心載體。中國作為農業大國,特色農產品品類豐富、文化底蘊深厚,其市場發展不僅關乎農民增收與產業升級,更是滿足消費者多元化需求、推動農業高質量發展的關鍵。

一、行業發展現狀分析

(一)政策驅動:從“保供給”到“提品質”的轉型

近年來,中國出臺一系列政策推動特色農產品高質量發展。例如,《特色農產品優勢區建設規劃》明確提出“一縣一業”“一村一品”戰略,通過地理標志認證、品種保護等手段提升產品附加值;《鄉村振興促進法》將特色農業列為重點發展領域,強調“文化+科技+品牌”融合發展。政策導向從單純追求產量轉向品質提升與品牌塑造,推動行業向標準化、集約化方向演進。

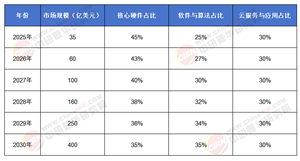

(二)技術賦能:全產業鏈數字化升級

特色農產品產業鏈正經歷數字化重構:種植環節,物聯網傳感器實時監測土壤濕度、光照強度,結合AI算法優化灌溉與施肥方案;加工環節,區塊鏈技術實現從田間到餐桌的全流程溯源,例如某茶葉品牌通過區塊鏈記錄采摘時間、加工工藝,消費者掃碼即可驗證真偽;銷售環節,直播電商、社區團購等新模式打破地域限制,某菌類企業通過短視頻平臺年銷售額突破億元,復購率超40%。

(三)消費升級:健康化與場景化需求爆發

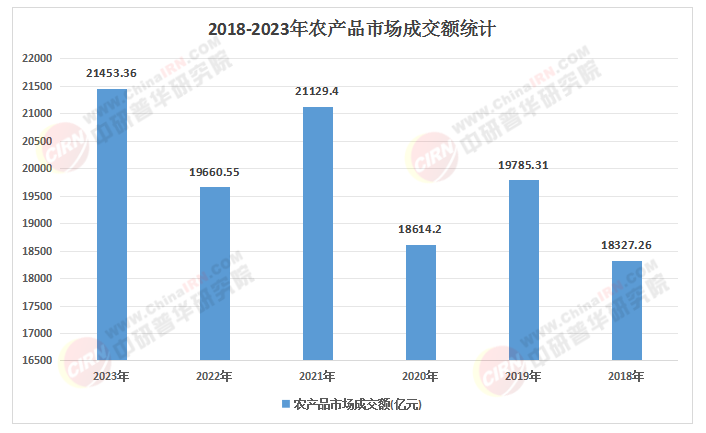

根據中研普華研究院《2025-2030年特色農產品市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》顯示:后疫情時代,消費者對特色農產品的需求從“飽腹”轉向“健康+體驗”。低糖、高纖維、有機認證產品成為主流,例如某地枸杞通過改良品種降低含糖量,銷量增長3倍;場景化消費興起,預制菜、即食零食等深加工產品占比提升,某柑橘品牌推出的果肉脆片年銷售額達5000萬元,覆蓋超市、便利店等20萬個終端。

(數據來源:綜合行業報告、市場研究及公開數據整理)

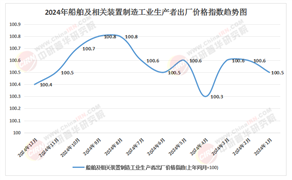

(一)供給端:從“散小弱”到“集群化”

傳統特色農產品以小農經濟為主,存在標準化程度低、抗風險能力弱等問題。近年來,供給端呈現兩大趨勢:一是規模化種植,例如某辣椒產區通過“合作社+農戶”模式整合土地,種植面積擴大10倍,統一采購農資降低成本20%;二是全產業鏈整合,某水果企業自建冷鏈物流與加工廠,將損耗率從30%降至8%,供應周期延長至全年。

(二)需求端:從“區域性”到“全國化+全球化”

需求結構呈現“金字塔”特征:基礎層為日常消費,以性價比為導向;中層為禮品經濟,強調包裝設計與文化內涵;頂層為高端定制,滿足個性化需求。例如,某茶葉品牌推出“私人茶園”服務,消費者可定制種植品種、采摘時間,年服務費超萬元。全球化方面,跨境電商推動特色農產品出口,某菌類企業通過TikTok直播打開東南亞市場,海外銷售額占比達30%。

(三)供需錯配:結構性矛盾突出

當前市場存在“三難”問題:一是優質優價難,部分地理標志產品因品牌溢價不足,價格與普通產品趨同;二是冷鏈物流難,生鮮類農產品損耗率仍高于15%,偏遠地區配送成本占售價40%以上;三是標準統一難,同一品類在不同地區的種植、加工標準差異大,影響跨區域流通。

三、競爭格局分析

(一)區域競爭:特色集群效應顯現

各地依托資源稟賦形成差異化競爭:西北地區主打干旱作物(如枸杞、紅棗),通過規模化種植降低成本;西南地區聚焦山地特色(如茶葉、中藥材),強調生態與文化價值;沿海地區發展海洋特色(如海參、紫菜),利用加工技術提升附加值。例如,某茶葉產區通過“茶旅融合”模式,年接待游客超百萬人次,帶動餐飲、住宿等配套產業收入增長50%。

(二)企業競爭:從價格戰到價值戰

頭部企業通過“品牌+渠道+供應鏈”構建護城河:品牌端,某菌類企業聯合科研機構發布行業白皮書,搶占品類話語權;渠道端,某水果品牌入駐盒馬、山姆等高端超市,客單價提升3倍;供應鏈端,某辣椒企業自建種子研發中心,推出抗病性強、產量高的新品種,市場占有率突破20%。

(三)跨界競爭:新玩家入局重構生態

食品、零售、科技等行業巨頭加速布局特色農產品:某乳制品企業推出枸杞牛奶、沙棘酸奶等跨界產品,年銷售額超10億元;某電商平臺打造“助農直播間”,單場直播帶動某地柑橘銷售50萬斤;某物流企業建設產地倉,將農產品出村進城時間從72小時縮短至24小時。

(一)中糧集團:全產業鏈整合的標桿

中糧集團依托“種植+加工+銷售”一體化模式,覆蓋糧食、水果、茶葉等多品類。其“中糧名莊薈”品牌通過全球直采、品質把控,成為進口葡萄酒與國產特色果酒的領軍者;在茶葉領域,通過收購地方老字號,整合云南普洱、福建白茶等資源,打造“中茶”超級品牌。

(二)百果園:水果零售的科技轉型者

百果園從傳統水果店轉型為科技驅動的供應鏈企業:通過“三無退貨”服務建立信任,復購率超60%;自建果品分級標準,將水果分為A、B、C三級,精準匹配不同消費場景;開發“熊貓大鮮”社區團購平臺,覆蓋全國200個城市,日訂單量突破百萬。

(三)褚橙:品牌農業的破局者

褚橙通過“企業家精神+標準化種植”重塑農產品品牌:創始人褚時健的創業故事賦予品牌情感價值,吸引中高端消費者;引入以色列滴灌技術、日本分選設備,實現從種植到分揀的全流程標準化;推出“褚橙莊園”體驗游,將農業與文旅深度融合。

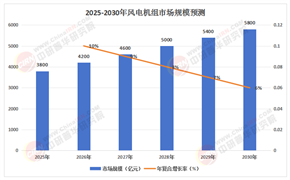

五、行業發展趨勢分析

(一)技術深化:從數字化到智能化

未來五年,5G、AI、生物技術將深度滲透特色農業:種植環節,無人機植保、智能溫室覆蓋率提升;加工環節,基因編輯技術改良品種,例如抗褐變蘋果、高花青素藍莓;銷售環節,VR技術實現“云采摘”,消費者可遠程監控作物生長并下單。

(二)模式創新:從B2C到C2M

定制化生產將成為主流,例如消費者通過APP選擇水果甜度、蔬菜品種,農場按需種植;社區支持農業(CSA)模式普及,消費者預付年費,農場定期配送當季產品,降低供應鏈風險。

(三)綠色轉型:碳中和引領新標準

特色農產品將面臨更嚴格的環保要求:種植環節,有機肥替代化肥、生物防治替代農藥成為趨勢;包裝環節,可降解材料占比提升,某茶葉品牌用竹纖維替代塑料包裝,成本降低20%;物流環節,新能源冷鏈車逐步普及,某企業通過光伏發電為冷庫供電,年減排二氧化碳500噸。

六、投資策略分析

(一)聚焦核心技術:投資生物育種與智能裝備

生物育種可突破品種依賴進口的瓶頸,例如抗逆性強的水稻、高營養價值的蔬菜;智能裝備(如采摘機器人、分選設備)能降低人工成本,提升效率,適合規模化農場。

(二)布局新興渠道:搶占直播電商與社區團購

直播電商通過“內容+場景”激發消費欲望,適合高顏值、強故事性的特色農產品;社區團購以“預售+自提”模式減少損耗,適合生鮮類短保產品。投資者可關注具備供應鏈整合能力的MCN機構或區域團購平臺。

(三)關注品牌建設:投資文化賦能與標準輸出

文化是特色農產品的核心競爭力,例如將非遺技藝融入包裝設計,或挖掘產地歷史故事;標準輸出可提升行業門檻,例如參與制定地理標志產品國家標準,或通過認證體系(如有機、綠色)構建信任。

(四)風險防控:應對氣候波動與政策變化

特色農業受自然災害影響大,投資者需關注企業是否建立風險對沖機制(如農業保險、氣候期貨);政策方面,需警惕環保限產、補貼退坡等風險,優先選擇合規性強、技術儲備充足的企業。

如需了解更多特色農產品行業報告的具體情況分析,可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年特色農產品市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號