美國軍民融合發展狀況剖析

一、軍民融合發展階段

美國的軍民融合以冷戰為分界點大致可分為三個階段。一是冷戰前軍民分離階段,美國軍工業自建國開始就一直呈現政府與私企協作的混合體制,由民營企業提供基本的材料產品,交由國有軍工廠制造核心武器系統,兩者構成一種相對獨立的配套關系。二是冷戰時期軍民融合早期嘗試階段,冷戰期間各國軍備競賽規模不斷擴大,而軍民分離制度導致的國防工業與民用工業在資源上造成的重復,使得產生的經濟效益極低。因此,20世紀70年代,美國召集數百名科學家論證研究軍民技術雙向互通問題,為下一步軍民融合奠定了基礎。三是冷戰結束軍民融合正式開展階段,由此美國逐漸步入軍民深度融合階段。

二、軍民融合發展路徑

1、打通軍轉民、民參軍的雙向轉移通道

政府間接推動并購重組,快速整合軍工產業重復產能。1993年,時任美國國防部次長威廉·佩里在一次各軍工主管參加的晚宴上公開鼓勵軍工企業合并,隨后國防部借助軍工訂單,推動了軍工企業間的橫向合并。從1990年到2001年,美國大型軍工企業通過兼并由32家減少到9家。到2000年以后,美國前五家軍工企業分別是洛克希德·馬丁、波音、通用、雷神和諾斯羅普·格魯門公司。并購重組合理調整國防工業產業結構,快速削減過剩產能,其協同效應增強了各巨頭的研發和生產實力。

政府出臺補助政策,推動軍工產能和技術向民用領域轉移。軍轉民是從產能和技術兩個層級實現軍工向民品的轉化。企業開展軍轉民除了是其根據經營情況而開展的業務調整外,美國政府也給予了經費支持,推動軍工產能與技術向民用領域轉化。1998年克林頓總統宣布“軍轉民”五年計劃,撥款約200億美元用于軍企裁減人員再培訓和補助、開發兩用技術和開展技術轉讓等。

2、開發軍民兩用的技術資源

軍民兩用技術是實現軍民融合的戰略重點,下撥資金重點支持。軍民兩用技術具備軍民通用性特點,典型代表包括航空、微電子、通信、計算機、材料技術等。1995年9月美國公布的《國家安全科學技術戰略》特別指出“兩用是技術上的根本性轉移,應爭取將來做到武器系統采用現成的民用部件和分系統進行設計,構建一個隨時代需求在軍民品間切換生產的新工業基礎”。1993-1997年美國國防轉軌計劃撥款中,有75%以上的資金用于軍民兩用技術的開發與運用。

多部門合作,共同推動軍民兩用技術研發和轉移。1991年,美國國防部在國防研究與工程署下設立“技術轉移辦公室”,負責與能源部、商務部等部門協調管理軍民用技術轉移;1993年,美國成立跨部門的“國防技術轉軌委員會”,指導協調軍民一體化轉軌;同年,國防部成立“技術轉讓辦公室”,負責國內技術轉移計劃,制定技術轉移和兩用技術政策。國防高級研究計劃局則是國防戰略轉軌計劃的首要執行機構,負責軍民兩用技術基礎研究和應用技術研究,既服務于軍備研制,又負責開發民品技術,美國國防預算中設有專項經費供其使用。

3、“軍民分離”基本解決,深入推進軍民融合

“軍民分離”局面基本解決,繼續推進軍民融合發展。美國《2001年度國防報告》稱,原本軍民分離的工業基礎已基本實現融合。同時,報告指出“應加快國防部采辦變革步伐,適應工業基礎軍民一體化的融合態勢;在全球化的商業基礎上獲取世界頂尖技術;建立新武裝軍用標準規范,吸納民用技術產品;加快軍隊向高科技新型部隊轉型”。

軍民融合成效顯著,軍民品結構協調。據SIPRI統計數據,2016年美國軍工企業軍品收入占其總收入比例為35.7%,而民品收入占比64.3%;2007年以來,美國主要軍工企業的民品總收入占比超過60%,民品收入成為軍工企業的重要收入支撐,體現出明顯的軍民融合效果。

三、軍民融合企業發展解析

1、波音(民品收入和利潤占比最大的軍工集團)

波音是全球最大的民用和軍用飛機制造商。波音公司成立于1916年,以軍用飛機起家。20世紀60年代,波音開始進入民用飛機領域,逐漸確立全球民用飛機制造霸主的地位。1997年,波音并購麥道公司后,將軍用飛機和民用飛機業務進行橫向合并。目前,波音公司的主要業務有民用飛機、軍用飛機、電子和防御系統、導彈、火箭發動機、衛星、發射裝置和先進的信息與通信系統等。

波音是全球最大的民用和軍用飛機制造商。波音公司成立于1916年,以軍用飛機起家。20世紀60年代,波音開始進入民用飛機領域,逐漸確立全球民用飛機制造霸主的地位。1997年,波音并購麥道公司后,將軍用飛機和民用飛機業務進行橫向合并。目前,波音公司的主要業務有民用飛機、軍用飛機、電子和防御系統、導彈、火箭發動機、衛星、發射裝置和先進的信息與通信系統等。

重組集團架構,轉向軍民結合發展模式。20世紀90年代,波音公司包括民機集團、防務系統集團、航天與通信集團三大分公司。航天與通信集團下設空間系統部、信息與通信部、研究發展部三大事業部。為了從以民機銷售為主的盈利模式向軍民結合的盈利模式轉變,波音對外并購并對集團架構重組,以提升軍民分塊業務的管理效率;隨后在2012-2013年對防務、空間和安全業務大規模整合,以適應發展策略。

改裝生產線,軍民飛機同線總裝。為滿足軍用飛機的需要,波音對民航飛機生產線進行改裝,使得軍機制造時的局部微調更為便捷,也可增加工位來裝配機載設備。這種方式平衡了民航飛機批量生產和軍用飛機定制化生產的矛盾,波音向美國海軍交付的P-8A“海神”飛機和波音737-800客機來自同一生產線。相應地,成熟的軍用飛機也可改裝成民用客機,如波音707飛機就是美國大型加油機KC-135的衍生型號,在零部件生產、研發中采用了大量的軍機技術。

推進產業布局,拓展軍民融合產業鏈。波音公司收購澳大利亞普雷斯航空解決方案公司、陸地圖像公司、杰普遜公司等民用飛機客服公司,拓寬波音民用航空服務領域的賽道。在宇航防務領域,波音收購休斯公司的太空和通信部門、羅克韋爾公司的宇航和防務部門,布局完整的航天產業鏈,將盈利模式向軍民結合轉變。

開拓國際市場,推動航天軍用技術商業化。制造業服務化是軍工企業軍民融合的趨勢。商業衛星領域客戶逐漸多元化,發展潛力巨大,是軍民融合的重要通道。波音提供的國際移動衛星-5通過美國國防部使其具有高速的軍用移動通信能力,從而實現軍民兩用。

2、通用動力(海陸空天全領域軍民融合)

美國核心軍火商。通用動力是一家美國國防企業集團,是美國最大的軍火商之一,也是國防承包商之一。1899年,公司成立之初名為電力船舶公司;1952年,公司更名為通用動力。

產業涉及四大領域,軍用商用并重。通用動力公司的產業分為四大領域,一是船艦系統領域,主要是制造軍艦和核潛艇;二是航空航天領域,主要是公務機;三是信息系統和技術領域;四是作戰系統領域,主要是攻擊性武器的制造。

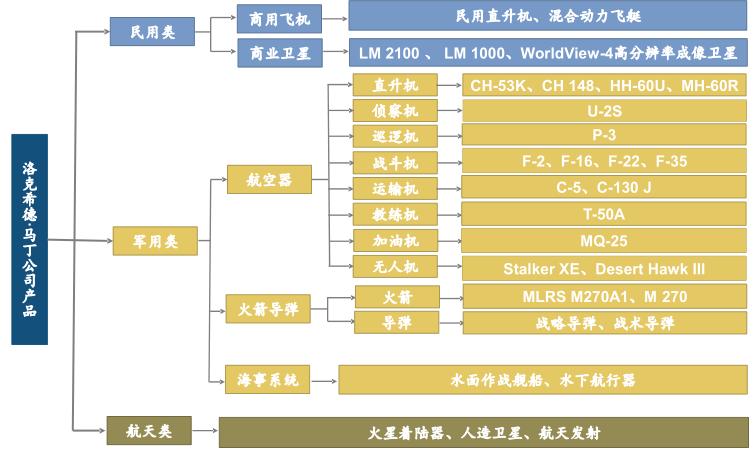

圖表:洛克希德馬丁產業構成

欲了解更多行業的未來發展前景,可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2025-2030年中國軍民融合行業發展前景及投資戰略分析報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號