中國金融投資行業正經歷結構性變革,成為全球第二大金融市場。國家統計局數據顯示,2024年金融業增加值98544億元,增長5.6%。隨著居民財富增長與數字化轉型加速,金融需求從單一儲蓄轉向多元理財、股權投資及風險管理。政策層面,綠色金融、普惠金融等國家戰略推動行業創新,而金融科技(如區塊鏈、智能投顧)重塑服務模式,提升效率的同時也帶來數據安全等新挑戰。全球化背景下,跨境資本流動與“一帶一路”倡議進一步擴展市場邊界。當前,行業呈現大資管、大投行、大同業特征,金融機構需在合規與創新中平衡,以滿足實體經濟轉型升級的融資需求。

金融投資是一種將資金投入到金融市場中,以期望獲得收益的行為。它涵蓋了多種金融工具和資產類別,包括股票、債券、基金、期貨、外匯等。投資者通過分析市場趨勢、企業基本面或宏觀經濟環境,選擇合適的投資標的,并根據自身的風險承受能力和投資目標進行資產配置。金融投資不僅能夠為個人和機構提供財富增值的機會,還能促進資源的有效配置,支持實體經濟的發展。然而,金融投資也伴隨著風險,市場價格波動、政策變化、企業經營狀況等因素都可能導致投資收益的不確定性,因此投資者需要具備一定的專業知識和風險意識,合理規劃投資組合,以實現收益與風險的平衡。

在國際市場上,金融投資的發展機會主要體現在全球化的經濟融合和金融創新的推動下。隨著各國經濟的相互依存度不斷提高,跨境投資和資本流動日益頻繁,為投資者提供了更廣闊的投資空間和多元化的資產配置選擇。新興市場的崛起也為金融投資帶來了新的機遇,這些市場通常具有較高的經濟增長潛力和資產回報率,吸引了大量國際資本流入。同時,金融科技的快速發展正在重塑國際金融市場的格局,數字化交易平臺、智能投顧等創新服務降低了投資門檻,提高了投資效率,為投資者創造了更加便捷和高效的市場環境。

在國內市場,隨著經濟結構的轉型升級和金融市場的不斷完善,金融投資同樣面臨著諸多發展機會。一方面,國內資本市場不斷深化改革,多層次資本市場體系逐步健全,為投資者提供了更多元化的投資渠道,如科創板、創業板等板塊的推出,為科技創新企業提供了融資支持,也為投資者分享科技創新紅利提供了機會;另一方面,隨著居民財富的不斷積累和理財意識的增強,對金融投資產品的需求日益多樣化,推動了金融市場的創新發展,如公募基金、私募基金等資產管理行業的蓬勃發展,為投資者提供了專業的資產管理服務。

此外,國內金融市場的國際化進程也在加速推進,通過與國際金融市場的互聯互通,如滬港通、深港通、債券通等機制的不斷完善,國內投資者可以更便捷地參與國際投資,國際投資者也可以更深入地參與國內金融市場,促進了國內外金融市場的融合發展,為金融投資帶來了新的增長動力。

1. 個人投資者需求:從財富保值到資產配置升級

中國居民可投資資產規模突破200萬億元,催生多樣化需求:

理財需求精細化:高凈值人群追求全球資產配置,中產階層偏好穩健型固收產品,年輕群體則傾向數字貨幣、基金定投等高風險高收益工具。

養老與教育金融崛起:長期儲蓄型保險、目標日期基金(TDF)需求激增,政策推動個人養老金賬戶普及。

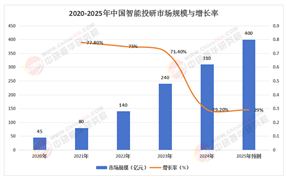

科技賦能體驗升級:移動端投資App滲透率達78%,智能投顧用戶超1.2億,算法驅動的個性化服務成為標配。

2. 機構投資者需求:專業化與ESG導向并存

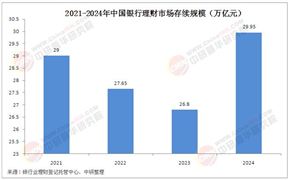

資管行業轉型:打破剛兌后,銀行理財子公司、公募基金加速布局權益類產品,FOF/MOM模式管理規模年增25%。

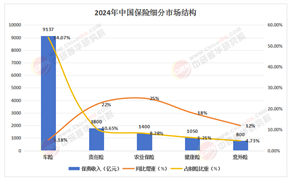

ESG投資主流化:碳中和目標下,綠色債券、新能源產業基金規模突破5萬億元,機構評級體系納入碳排放、治理結構等非財務指標。

另類資產配置擴容:私募股權、REITs、大宗商品衍生品占比提升至18%,對沖策略需求推動量化交易技術迭代。

3. 產業資本需求:產融結合與跨境布局

產業鏈金融深化:核心企業通過供應鏈ABS、反向保理盤活上下游中小微企業流動性。

跨境投融資雙向流動:QDLP/QFLP試點擴容至50個城市,中資企業海外并購聚焦半導體、新能源領域,外資機構加倉A股至持倉占比6.3%。

科技企業資本運作:硬科技賽道IPO占比超四成,科創板“估值+研發”雙輪驅動模式重構估值邏輯。

4. 區域市場需求分化與下沉機遇

東部沿海創新高地:長三角、大灣區集聚80%的私募基金管理人,金融科技、離岸金融試驗區政策傾斜明顯。

中西部基建與消費驅動:REITs支持新基建項目融資,消費金融公司向三四線城市下沉,縣域信用體系建設激活10億級長尾市場。

自貿區政策紅利:海南自貿港跨境資金池試點、成渝雙城經濟圈金融改革,推動區域特色產業(如文旅、物流)與資本對接。

據中研產業研究院《中國金融投資行業“十五五”前景展望與未來趨勢預測報告》分析:

上述市場需求演變揭示了中國金融投資行業的雙重動力:內生增長與外部賦能。一方面,人口結構變遷(老齡化、Z世代崛起)與技術革命(AI、區塊鏈)持續重塑投資行為;另一方面,監管框架的完善(如資管新規、金控公司監管)與國際化進程(滬倫通、跨境理財通)構建了新生態。然而,機遇與挑戰并存——剛性兌付打破后的信任重建、數據隱私與算法倫理爭議、全球貨幣政策分化引發的資本波動,均考驗行業韌性。未來,市場將更依賴“政策+科技+生態”協同,金融機構需在合規底線之上,以客戶需求為中心重構產品矩陣,同時深化與實體經濟的價值鏈融合。

中國金融投資行業正站在規模擴張與質量提升的歷史交匯點。市場需求呈現“多元分層、科技驅動、全球聯動”特征:個人投資者從單一產品持有轉向全生命周期規劃,機構投資者聚焦ESG與另類資產以穿越周期,產業資本通過產融結合提升產業鏈韌性,區域市場則借政策東風挖掘差異化機會。行業底層邏輯已從“牌照紅利”轉向“服務能力競爭”,數字化轉型(如智能投研、區塊鏈清算)與合規能力成為核心壁壘。

展望未來,三大趨勢將定義行業格局:一是“大資管”生態深化,銀行理財、保險資管、公募基金競合邊界模糊,全能型平臺與垂直領域專家并存;二是綠色金融與科技金融雙輪驅動,碳金融衍生品、硬科技產投基金成為新增長極;三是全球化2.0階段,中資機構出海與外資“本土化”策略交織,離岸人民幣市場、跨境金融基建完善助力雙向開放。

挑戰依然顯著:宏觀經濟波動加劇資產質量壓力,金融科技倫理與系統性風險防控需平衡,投資者教育滯后于產品創新。唯有堅持“服務實體經濟”本源,構建“風險可控、創新有序、包容共贏”的生態,中國金融投資行業方能實現從規模導向到價值創造的跨越,在全球金融市場中確立可持續競爭力。

想要了解更多金融投資行業詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《中國金融投資行業“十五五”前景展望與未來趨勢預測報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號