一、科研可視化定義

科研可視化是整合計算機圖形學、數據挖掘與設計美學的系統化工程,旨在將復雜的科學數據與抽象概念轉化為可交互、可感知的視覺模型。其核心價值在于架設科學與認知之間的橋梁:通過圖表、三維模擬、沉浸式虛擬現實等技術手段,深度解析蛋白質結構、粒子運動、地質變遷等復雜現象,顯著提升科研數據的解讀效率與知識轉化能力。

當前,科研可視化領域正經歷深刻變革——科研數據呈現指數級增長,跨學科協作成為常態,人工智能驅動自動化制圖技術持續突破。同時,科學傳播場景日益多元,從專業期刊延伸至政策制定與公眾科普領域。

在數字化浪潮席卷全球的今天,科研領域正經歷著前所未有的數據爆炸。海量實驗數據、復雜模型與跨學科研究需求,使得傳統文字與表格的呈現方式逐漸難以滿足科研工作者的深度分析需求。科研可視化作為連接數據與認知的橋梁,通過將抽象的科學信息轉化為直觀的圖形、圖像與動態演示,成為推動科研創新的關鍵工具。近年來,我國政府通過《新一代人工智能發展規劃》《“十四五”數字經濟發展規劃》等政策文件,為行業注入強勁動力。隨著人工智能、虛擬現實、高性能計算等技術的突破,科研可視化已從簡單的圖表繪制發展為涵蓋數據建模、實時交互、智能分析的綜合技術體系,在基礎科學研究、醫療健康、材料開發、環境監測等領域展現出巨大潛力。

當前,我國科研可視化行業正處于技術迭代與應用深化的關鍵階段。在技術層面,三維建模軟件、實時渲染引擎與機器學習算法的結合,使得科研人員能夠構建高精度的分子結構模型、氣候模擬系統與生物組織可視化方案。例如,醫學領域通過融合MRI數據與可視化技術,實現了腫瘤細胞的微觀動態追蹤;材料科學中,可視化工具可將納米級材料的形變過程轉化為可交互的全息影像。

在應用層面,科研可視化已滲透至學術研究全流程:從實驗數據的實時監控到論文成果的立體化呈現,從跨學科團隊的協同創新到公眾科學知識的普及傳播。高校與科研機構成為主要需求方,同時企業研發部門對產品設計可視化、工業仿真展示的需求也在快速增長。

行業競爭格局初步形成,既有國際巨頭如達索系統、Autodesk憑借成熟工具占據高端市場,本土企業如天翼數科、中科視拓等則依托國產化適配與定制化服務能力,在生物醫學、地理信息等領域快速崛起。

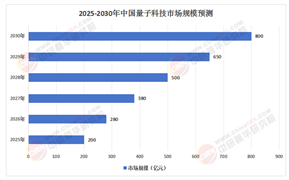

展望未來,科研可視化行業將呈現三大發展趨勢:其一,智能化與自動化水平持續提升,AI驅動的可視化分析工具將幫助科研人員快速發現數據關聯性,減少重復性勞動;其二,沉浸式體驗成為主流,VR/AR技術的成熟將使科研人員能夠“走進”分子結構、“觸摸”氣候模型,實現從二維到三維的認知躍遷;其三,跨學科融合加速,可視化技術將深度融入人工智能、量子物理、合成生物學等前沿領域,成為突破科學認知邊界的“顯微鏡”與“望遠鏡”。

從更宏觀視角審視,科研可視化不僅是技術工具,更是推動科學民主化與創新生態構建的重要載體。它打破了專業壁壘,讓復雜理論以更易懂的方式傳播;連接了實驗室與產業界,加速了科研成果轉化;更重要的是,它重塑了科研工作者的思維方式——在數據與圖像的交互中,新的科學問題不斷涌現,新的研究路徑持續開辟。

據中研產業研究院《2025-2030年中國科研可視化行業投資策略分析及深度研究咨詢報告》分析:

盡管科研可視化行業前景廣闊,但其發展仍面臨多重挑戰。技術層面,多源異構數據的高效處理、超大規模模型的實時渲染、跨平臺交互的標準化等問題尚未完全解決;應用層面,科研人員對可視化工具的操作門檻與定制化需求之間的矛盾依然突出,部分領域存在“重技術輕場景”的開發傾向。

與此同時,行業機遇同樣顯著:隨著“東數西算”工程推進,算力資源的普惠化將降低可視化技術應用成本;腦機接口、量子計算等前沿技術的突破,為科研可視化開辟了新的表現維度;公眾科學素養的提升,則推動科普可視化內容市場需求持續增長。未來,科研可視化或將從輔助工具進化為科研范式變革的核心驅動力,通過構建“數據-模型-認知”的閉環系統,重塑科學研究的邏輯與邊界。

這一行業的發展仍需克服技術標準缺失、復合型人才短缺、知識產權保護不足等挑戰。未來,隨著政策支持的持續加碼、產學研用協同機制的完善,科研可視化有望成為我國科技自立自強戰略中的關鍵基礎設施,為全球科學進步貢獻中國智慧與解決方案。

想要了解更多科研可視化行業詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2025-2030年中國科研可視化行業投資策略分析及深度研究咨詢報告》。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號