一、技術攻堅:從實驗室到產業化的“三重跨越”

(一)材料突破:量子芯片的“基石革新”

材料創新是量子芯片技術突破的核心驅動力。當前,超導、光子、拓撲、硅基等材料體系各具優勢,成為量子芯片研發的主流方向。超導材料憑借高相干時間和高操控精度,成為構建大規模量子比特陣列的首選;光子材料憑借室溫運行和低能耗特性,在量子通信與傳感領域展現出巨大潛力;拓撲材料則以其天然的抗噪聲能力,為解決量子比特退相干問題提供了新思路;硅基材料憑借與現有半導體工藝的兼容性,為量子芯片的規模化生產鋪平了道路。

中研普華產業研究院《2025-2030年中國量子芯片行業技術攻堅與產業投資全景報告》指出,材料突破不僅提升了量子芯片的性能,更拓展了其應用場景。例如,新型超導材料的研發使得量子比特的相干時間延長至毫秒級,為構建實用化量子計算機奠定了基礎;光子材料的室溫運行特性則降低了量子芯片的冷卻成本,加速了其在消費級市場的應用。

(二)工藝升級:納米級精度的“制造革命”

工藝升級是量子芯片產業化的關鍵。當前,量子芯片制造已進入納米級甚至原子級精度時代。電子束光刻、原子層沉積、離子注入等微納加工技術,被廣泛應用于量子比特的制備、量子門的操控以及量子糾纏的生成。這些技術的突破,使得量子芯片的制造精度和良率大幅提升,為規模化生產提供了可能。

中研普華產業研究院《2025-2030年中國量子芯片行業技術攻堅與產業投資全景報告》認為,工藝升級的核心在于“精度與效率的平衡”。通過引入AI算法優化工藝參數,量子芯片的制造周期和成本得以顯著降低;同時,新型封裝和測試技術的研發,也進一步提升了量子芯片的可靠性和穩定性。

(三)集成化:從分立到系統的“集成飛躍”

集成化是量子芯片技術普及的核心。當前,量子芯片正從分立器件向芯片級系統演進。通過微納封裝、異質集成、三維堆疊等技術,量子比特、量子門、量子糾纏生成器等核心器件被集成至單芯片,實現了算力與能效的雙重提升。這種集成化趨勢不僅降低了量子芯片的成本和體積,更推動了其向消費級市場的滲透。

中研普華產業研究院《2025-2030年中國量子芯片行業技術攻堅與產業投資全景報告》指出,集成化不僅提升了量子芯片的性能,更拓展了其應用場景。例如,量子芯片與經典芯片的異質集成技術,使得量子-經典混合計算成為可能,為人工智能、大數據等領域提供了更強大的算力支持。

二、產業投資:從技術布局到生態構建的“雙輪驅動”

(一)技術布局:多元化路線與差異化競爭

產業投資中,量子芯片技術路線呈現多元化競爭格局。超導、光子、拓撲、硅基等四大技術路線各具特色,吸引了不同類型資本的布局。超導量子芯片領域,頭部企業聚焦百比特級規模處理器的開發,服務金融、密碼學等高價值場景;光子量子芯片領域,初創企業則瞄準室溫運行、低能耗特點,開發量子通信與傳感設備;拓撲量子芯片領域,科研機構通過基礎研究,探索抗噪聲、可擴展的終極方案;硅基量子芯片領域,企業則通過與傳統半導體產業的合作,推動量子芯片的規模化生產。

中研普華產業研究院《2025-2030年中國量子芯片行業技術攻堅與產業投資全景報告》認為,未來五年,四大技術路線將長期共存,并在細分領域形成差異化競爭。這種競爭格局不僅促進了量子芯片技術的快速發展,也為投資者提供了多元化的選擇。

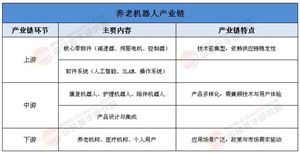

(二)生態構建:從硬件到軟件的“全鏈條布局”

生態構建是量子芯片產業投資的核心。當前,量子芯片產業鏈已涵蓋硬件制造、軟件開發、應用服務三大環節。硬件制造領域,企業通過投資量子芯片生產線、封裝測試設備,提升產能與品質;軟件開發領域,企業通過開發量子算法、量子編程框架,降低量子計算使用門檻;應用服務領域,企業則通過與金融、醫療、能源等行業合作,探索量子計算應用場景。

中研普華產業研究院《2025-2030年中國量子芯片行業技術攻堅與產業投資全景報告》指出,生態構建的核心在于“硬件與軟件的協同”。只有實現硬件與軟件的深度融合,才能充分發揮量子芯片的算力優勢,推動量子計算技術的普及和應用。

三、投資價值:技術壁壘與市場空間的“雙重賦能”

(一)技術壁壘:核心專利與工程化能力的護城河

量子芯片行業的技術壁壘主要體現在核心專利和工程化能力兩方面。核心專利方面,頭部企業通過布局量子調控、量子噪聲抑制等關鍵技術,形成了專利護城河;工程化能力方面,企業需解決量子芯片的穩定性、集成化、量產化等工程難題。

中研普華產業研究院《2025-2030年中國量子芯片行業技術攻堅與產業投資全景報告》認為,技術壁壘是量子芯片企業保持競爭優勢的關鍵。企業需通過持續研發投入,掌握核心技術,形成專利護城河;同時,需加強工程化能力建設,提升產品穩定性與可靠性,降低生產成本,滿足市場需求。

(二)市場空間:新興領域與傳統行業的雙重滲透

市場空間方面,量子芯片技術正加速滲透新興領域與傳統行業。新興領域中,人工智能、大數據、云計算等場景對算力的需求爆發式增長;傳統行業中,金融、醫療、能源等領域對量子計算技術的升級需求持續釋放。

中研普華產業研究院《2025-2030年中國量子芯片行業技術攻堅與產業投資全景報告》測算,到2030年,中國量子芯片市場規模將突破千億元大關,年均復合增長率超50%。新興領域與傳統行業的雙重滲透,將為量子芯片行業帶來廣闊的市場空間與增長機遇。

四、挑戰與機遇:技術、生態與人才的三角博弈

(一)技術挑戰:穩定性、成本與量產的“不可能三角”

量子芯片技術面臨穩定性、成本與量產的“不可能三角”。提高設備穩定性需增加冗余設計,但會推高成本;降低成本需簡化工藝,但可能犧牲性能;實現量產需標準化生產,但量子器件的個體差異大。

中研普華產業研究院《2025-2030年中國量子芯片行業技術攻堅與產業投資全景報告》建議,企業需通過材料創新、工藝優化、算法補償等方式,尋找三者之間的平衡點。例如,通過開發新型量子材料,提升器件穩定性;通過優化微納加工工藝,降低生產成本;通過AI算法補償器件個體差異,實現量產標準化。

(二)生態挑戰:標準缺失與協同不足的“孤島效應”

行業生態方面,量子芯片領域存在標準缺失與協同不足的“孤島效應”。不同企業的設備接口、數據格式、通信協議不兼容,導致系統集成難度大;上下游企業缺乏協同,關鍵材料、核心器件依賴進口。

中研普華產業研究院建議,企業需通過參與標準制定、組建產業聯盟、推動產學研合作等方式,打破生態壁壘。例如,參與國際量子芯片標準制定,推動中國技術方案成為全球主流;組建產業聯盟,實現上下游企業資源共享與優勢互補;推動產學研合作,加速技術成果轉化與應用。

(三)人才挑戰:復合型人才短缺與培養體系滯后的矛盾

人才短缺是量子芯片行業發展的瓶頸。行業對既懂量子物理、又懂工程技術的復合型人才需求巨大,但國內相關專業人才培養體系滯后,且人才流失嚴重。

中研普華產業研究院《2025-2030年中國量子芯片行業技術攻堅與產業投資全景報告》建議,企業需通過與高校共建實驗室、設立獎學金、提供職業培訓等方式,培養并留住核心人才。例如,與高校共建量子芯片實驗室,提供實踐平臺;設立獎學金,吸引優秀學生投身量子芯片領域;提供職業培訓,提升員工技能水平與職業素養。

五、中研普華產業研究院觀點與展望

中研普華產業研究院認為,2025-2030年是中國量子芯片行業從技術突破邁向產業爆發的關鍵期。行業參與者需把握三大趨勢:一是技術路線多元化,超導、光子、拓撲、硅基將長期共存;二是產業投資雙輪驅動,技術布局與生態構建同步發力;三是發展模式三維演進,材料創新、工藝升級、集成化成為核心方向。

為應對挑戰與把握機遇,中研普華產業研究院建議行業參與者:一是加大研發投入,突破量子噪聲抑制、芯片化封裝等關鍵技術;二是構建產業生態,推動標準制定、上下游協同、產學研合作;三是拓展全球市場,通過技術輸出、生態合作提升國際競爭力。

未來,中國量子芯片行業將在技術、生態與全球化的三維突破中,實現從“追趕者”到“引領者”的跨越,成為全球量子科技競爭的核心力量。若您想深入了解量子芯片行業的具體數據動態、技術趨勢及投資策略,請點擊《2025-2030年中國量子芯片行業技術攻堅與產業投資全景報告》,獲取更全面的市場信息與專業建議。

研究院服務號

研究院服務號

中研網訂閱號

中研網訂閱號